- 展覧会TOTOギャラリー・間

- これからの展覧会

- 過去の展覧会

- 展覧会レポート

- 展覧会他会場

- 開催中の展覧会

- これからの展覧会

- 講演会

- これからの講演会

- 公開中の講演会

- 過去の講演会

- 講演会レポート

- アクセス・利用案内・団体利用案内

- アクセス

- 利用案内

- 団体利用案内

- ミュージアムショップ

- Bookshop TOTO

建築文化活動

TOTOギャラリー・間

TOTO出版

Bookshop TOTO

過去の展覧会

2010年11月19日―2011年2月26日

出展者=パウロ・ダヴィッド、ショーン・ゴッドセル、ケリー・ヒル、石上純也、トム・クンディグ、スミルハン・ラディック、RCRアランダ・ピジェム・ヴィラルタ・アーキテクツ ゲストキュレーター:ケン・タダシ・オオシマ

世界の果てに建つ7組の建築家の営為を通して、21世紀を切り拓く新たな価値観を見出す。

2010年10月19日―11月6日

監修=卒業設計日本一展実行委員会(阿部仁史、五十嵐太郎、石田壽一、小野田泰明、竹内昌義、槻橋修、中田千彦、馬場正尊、堀口徹、本江正茂、厳爽)会場デザイン=阿部篤、櫻井一弥

建築とは何か。コンペで勝つこととは何か。作品を超えた物議を交わしたすえに、栄えある日本一を手にしたのはどの作品なのか。

2010年7月8日―9月18日

出展者=デイヴィッド・アジャイ

イギリスの現代建築をリードするアフリカ出身の建築家、デイヴィッド・アジャイ、日本初の個展が実現。初期の代表作から最新プロジェクトまで、光と素材で建築を体験に変えるアジャイの世界を紹介。

2010年4月14日―6月19日

出展者=竹原義二

「素」のままの構造美、素材美を現代の職人の手仕事で実現する――竹原義二氏の追求する「素の建築」空間が出現。

2009年10月15日―12月19日

出展者=隈研吾

常に進化し続ける建築家、隈研吾が目指す、「有機的」とは何なのか? 最新プロジェクト「ブザンソン芸術文化センター」「グラナダ・パフォーミングアーツ・センター」の巨大模型、出現。

2009年9月12日―9月26日

監修=卒業設計日本一展実行委員会(阿部仁史、五十嵐太郎、小野田泰明、竹内昌義、槻橋修、中田千彦、堀口徹、本江正茂)

会場デザイン=櫻井一弥

会場デザイン=櫻井一弥

今年も、模型、ドローイング、映像などを用い、「卒業設計日本一決定戦」のエッセンスがギャラリー・間で再現されます。会場では、今年の上位入賞者の作品のほか、過去のほぼすべての出展作のデータを閲覧できます。

2009年6月25日―8月29日

出展者=アルベルト・カンポ・バエザ

“More with Less”—より少ないもので、より豊かなものを。スペインを代表するモダニズム建築家、アルベルト・カンポ・バエザ氏の珠玉の建築を紹介。

2009年4月8日―6月6日

出展者=クライン ダイサム アーキテクツ

アストリッド・クラインとマーク・ダイサムが日本にやってきて20年。これまで築いてきた「建築家」としての活動を一挙公開。

2008年10月3日―12月20日

出展者=安藤忠雄

2008年10月、建築家・安藤忠雄氏の展覧会を開催します。ギャラリー・間に「住吉の長屋」を原寸大模型で再現!!

2008年8月21日―8月30日

監修=卒業設計日本一展実行委員会(阿部仁史、五十嵐太郎、小野田泰明、竹内昌義、槻橋修、中田千彦、堀口徹、本江正茂)

会場デザイン=櫻井一弥

会場デザイン=櫻井一弥

ギャラリー・間では、2006年、2007年に引き続き、今年も「卒業設計日本一展2008」を開催いたします。第3回目の開催となる本展では、審査員の“白熱した議論”の末に上位入賞者に加わることになった1名を含む、計6組8名の渾身の「卒業設計」を展示します。

2008年6月12日―8月9日

出展者=グレン・マーカット

監修・会場構成=グレン・マーカット展実行委員会(トム・ヘネガン、鈴野浩一、キャサリン・ラッセン、マリアム・グーシェ、勢山詔子)

監修・会場構成=グレン・マーカット展実行委員会(トム・ヘネガン、鈴野浩一、キャサリン・ラッセン、マリアム・グーシェ、勢山詔子)

現代建築界の巨匠、グレン・マーカット。オーストラリアの大地に呼応するサステイナブルな建築の魅力をまとめて紹介。

2008年4月5日―5月31日

出展者=杉本貴志

本展では、「水」と「鉄」を素材とした、二つの茶室を展示します。日本文化の象徴ともいえる茶室を、「デザイン=コミュニケーション」と考える杉本氏が、既成概念を超えた幻想的な空間として創出します。

2007年12月5日―2008年2月23日

出展者=迫慶一郎、松原弘典

30代の若いふたりの建築家が、なぜ中国に活動の拠点を求めたのか。「つくるため」に、「つくれるから」、とさわやかに答えるふたりの設計活動への意志が、中国の地に建築を生み続けています。

2007年9月14日―11月17日

出展者=小嶋一浩+赤松佳珠子

展覧会では、たまたま巡り会った、文化も気候も異なる場所で進行中の3つのプロジェクトを取り上げる。3プロジェクトの共通点は「膨大な敷地」である。(小嶋一浩+赤松佳珠子/CAt)

2007年8月22日―8月31日

監修=卒業設計日本一展実行委員会(阿部仁史、五十嵐太郎、小野田泰明、竹内昌義、槻橋 修、中田千彦、堀口徹、本江正茂)

会場デザイン=櫻井一弥

会場デザイン=櫻井一弥

昨年に続き、今年の夏も、「卒業設計日本一決定戦」のエッセンスがギャラリー・間において展示されます。会場では、今年の上位入賞者の作品のほか、過去のほぼすべての出展作のデータを閲覧できます。

2007年6月2日―7月28日

出展者=アルヴァロ・シザ

展覧会では異なる“Context”(コンテクスト)と“Nature of Work”(仕事の性質、内容)をもつ7つの作品を取り上げて設計のアプローチを示すとともに、それぞれにかたちづくられる氏の空間の質を紹介いたします。

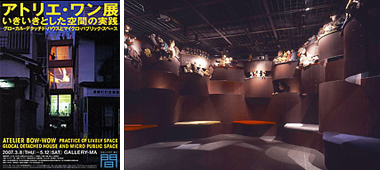

2007年3月8日―5月12日

出展者=アトリエ・ワン

いきいきとした空間をつくりたい。建築の設計を通して、いきいきとした空間をそこに生きる人たちとともに実践したい。どんな主体が、そのいきいきとした空間を支えるのだろうか。どんな建築的想像力が、いきいきとした空間の実践の担い手を引きつけるのだろうか。(アトリエ・ワン)

2006年12月2日―2007年2月17日

出展者=千葉学

そこにしかない形式を、見つけようとしているのだと思う。建築はいつも、全く異なる条件のもとで生み出される。敷地の形も違うし、周辺環境も違う。もちろん気候や植生も違う。クライアントも違うしプログラムも違う。この、一度限りの条件でしか成立しない形式を探そうとしているのだと思う。(千葉学)

2006年9月16日―11月18日

監修=伊東豊雄、坂本一成、多木浩二

大橋晃朗さんはちょうど仕事が頂点に達するころに亡くなられた。すでに亡くなられてから10年以上の歳月がたち、その後、家具のデザインを始めた人びとはほとんど知らないかもしれない。だが彼が家具を作って来たそれなりに長い道のりはきわめて緻密で大胆であり、豊かな示唆と教訓に満ちている。(多木浩二)

2006年8月22日―8月31日

監修=卒業設計日本一展実行委員会(阿部仁史、五十嵐太郎、小野田泰明、竹内昌義、槻橋修、堀口徹、本江正茂)

今年の夏、「卒業設計日本一決定戦」のエッセンスがギャラリー・間において展示されます。会場では、今年の上位入賞者の作品のほか、過去のほぼすべての出展作のデータを閲覧できます。(卒業設計日本一実行委員会)

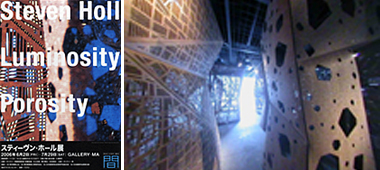

2006年6月2日―7月29日

出展者=スティーヴン・ホール

展覧会「Luminosity / Porosity」で我々が追求しているのは「孔(あな)」と「光」の様相、ひいては、建築と都市化(アーバニズム)とランドスケープの一体化、究極的には「物質」と「精神」の融合についてだ。(スティーヴン・ホール)

2006年3月15日―5月20日

出展者=手塚貴晴+手塚由比

建築は人や社会に行為を引き起こす仕掛けです。わかりやすいこと。居心地の良いこと。そして今までにない価値を提案できること。いずれも当たり前の建築家としての務めですが、それらをあえて真っ直ぐに構えて作品を作り続けていこうと思います。(手塚貴晴+手塚由比)

Copyright © TOTO LTD. All Rights Reserved.

画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。

画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。