- 新刊

- 新刊情報

- これから出る本

- コラム

- TOTO出版コラム

- パビリオン・トウキョウ

- 本を探す

- ベストセラー

- 著者名など

- 書名

- シリーズ

- 発行年

- デザイナー

- 本を知る

- 自著を語る

- イベント動画

- イベントレポート

- 直営書店

- Bookshop TOTO

5.議論の場としてのドローイング:「建築の民族誌」に関するふたつの会議から

「ドローイングは、表現媒体としてだけではなく、建築家やドラフトマン、都市の形成過程にかかわる私たちが、「都市とは何か、何になりうるのか」を議論するときの手助けになるのです。」

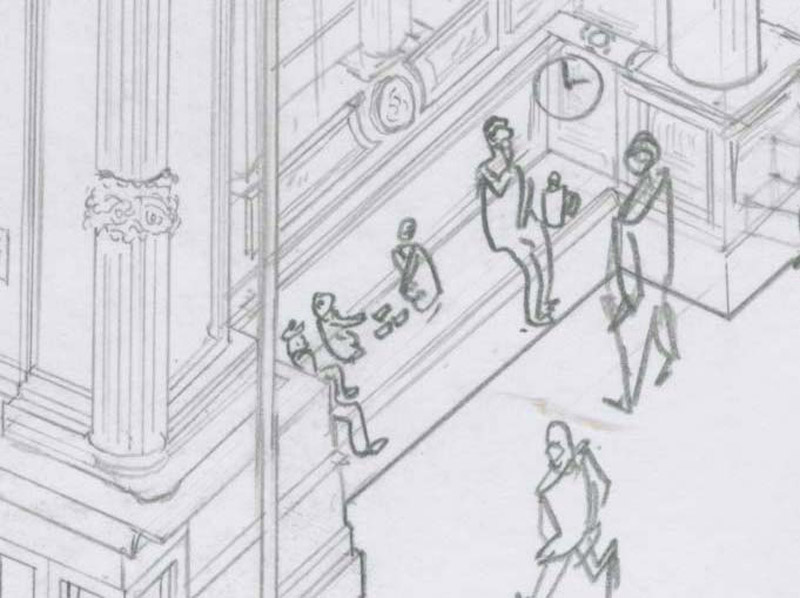

これは、特定のドローイングに対してではなく、状況についての発言であり、「建築の民族誌」展が一般公開されたほんの数時間後のことでした。キュレーター貝島桃代、ロラン・シュトルダー、井関悠(アシスタントキュレーターはシモナ・フェラーリ、伊藤維、筆者)による展覧会は、建物とユーザーの変化する関係、そしてその原因となる環境をテーマとし、主に線を用いて描かれた、過去20年の間に世界各地で制作された42点のドローイングからなるもので、日本館2階のギャラリーに展示されました。会議は日本館1階ピロティで、出展作家の数名が集まり開かれました。

会議は2つのパネルディスカッションによって構成されていました。最初のパネルディスカッションでは各調査でのドローイングの用い方について議論しました。Tom Emersonは彼の大学設計スタジオが主導した脱工業化したグラスゴーの調査を、伊藤孝仁と富永美保(トミトアーキテクチャ)は彼らの建築プロジェクトを形成する相互関係のネットワークの図化を、David Trottinは都市の公共空間の調査技術を論じました。2つめのパネルディスカッションでは、ドローイングは社会的、文化的、政治的道具として扱われました。青井哲人は彼のチームの福島プロジェクトの日本の災害復興史での位置づけを、Florian Goldmannはアテネのサッカーファンの世界に関する調査の詳細を、Michelle Provoost(思いがけずWouter Vanstiphoutと一緒に)はCrimson Architectural Historiansのプロジェクトを発表しました。

©Simona Ferrari

日本館の1階では、木のテラスに展示用に制作された屋台が配置され、ドローイングのワークショップからシンポジウムまで様々なイベントが開かれました。

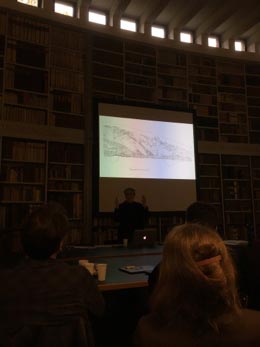

共に©Simona Ferrari

(左)1回目のパネルディスカッションの様子。スクリーンの横に座っているのは、左から、貝島桃代、Laurent Stalder、Tom Emerson、伊藤孝仁+冨永美保(トミトアーキテクチャ)、David Trottin。

(右)2回目のパネルディスカッションの様子。スクリーンの横に座っているのは左から、貝島桃代、Tom Avermaete、青井哲人、Florian Goldmann、Michelle Provoost、Wouter Vanstiphout。

ドローイングは、描く対象を選択する抽象化の結果であり、その制作には多くの苦労と時間が必要であって、それは推論的実践を描き出すための「辛抱強い調査(recherche patiente)」と同じです。ある意味において、何を、どのように描くか、そしてドローイングをどのように使うかについての議論は終わることなく続きました。

©伊藤維

©Simona Ferrari

(左)Werner Oechslin Libraryでのシンポジウムでは、同図書館の希少本の蔵書を見る機会にも恵まれました。例えば、Lesley McFadyen の講演後の討論では、Werner Oechslin は書架から古代ローマについての本「Del Palazzo de' Cesari 」(Francesco Bianchini、1738年)を取り出し、建築と考古学の共同研究の長い歴史を振り返りました。

(右)「Del Palazzo de' Cesari」(Francesco Bianchini)より抜粋した建築家Francesco Nicoletti のドローイングについて説明するOechslin。

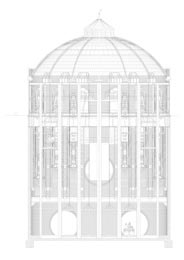

©ETH-Bibliothek Zürich

「Del Palazzo de' Cesari」より抜粋したFrancesco Nicoletti による古代ローマの宮殿の復元図《Drawing of the Palatine Hill in Rome》。Oechslinは、このドローイングは古代の遺跡よりもむしろシンメトリーなど18世紀バロック建築の特徴の影響を受けていると説明しました。このドローイングではBianchiniの研究とNicolettiの建築的な想像力が拮抗していますが、結果はNicolettiのイメージに偏っていることがわかります。

しかしこの論考では彼が提示した「ドローイングは議論の場である」という考えを、さらにどう理解できるか、検証してみたいと思います。

©伊藤維

シンポジウムで発表する伊藤孝仁。

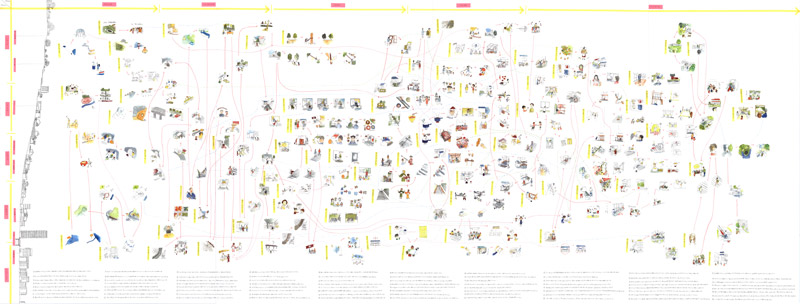

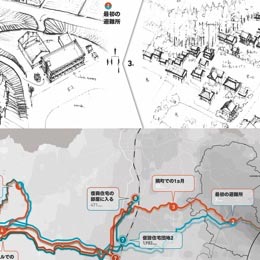

©トミトアーキテクチャ

《カサコ出来事の地図》。この地図には、伊藤と冨永が横浜の地域を観察、調査し描いたたくさんのスケッチがドローイングとして示されています。地図の縦軸は、この地域の地形を横軸は時間を示しています。そのなかでそれぞれのスケッチが、配置され、出来事の時空間の地図ができています。

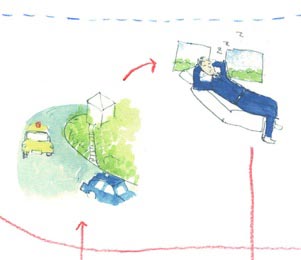

©トミトアーキテクチャ

この一連のドローイングは、タクシードライバーが毎日昼寝するために丘の上に登っていく様子を描いています。個々のドローイングは赤い矢印で結ばれ、この物語と猫や果物屋など同じ近所のほかの物語が重なっています。この物語は運転手があくびをするところから始まります。それからタクシーが丘を登っていき、そこで車をとめて寝ているところが示されます。最後に、見る人の目は矢印を追って最初のドローイングへと戻り、この物語は再び始まります。

©伊藤維

シンポジウムで質問に答えるTom Emerson。

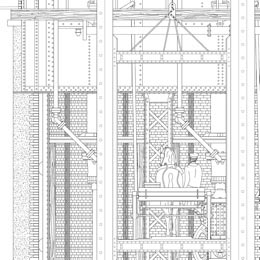

©Tom Emerson with Theresa Behling, Laszlo Blaser

(左)《Glasgow Atlas》(Tom Emerson / ETH Zurich、2014年)より抜粋したドローイングは、グラスゴーの造船所で廃屋になっているエレベーターのシャフトを再現しています。かつてこの建物は地上の交通に地下通路がつながっていることを示しています。そのままでは見過ごされてしまいそうな半地下の建物の建築的な特徴を示しています。

(右)レンガ壁から馬車まですべての要素が同じ太さの線でなぞられていることに注目しましょう。これは、多くの学生が個別に作業しながらも統一感のあるドローイングを制作できるように、Studio Tom Emersonが設定したルールのひとつです。

©伊藤維

アインジーデルンでのシンポジウムで発表するLesley McFadyen。

©Lesley McFadyen

《Latitudinal Section of Easton Down Long Barrow after Alasdair Whittle》(Lesley MacFadyen、2003年)。McFadyenは、ドローイングを描くという行為はリサーチのツールとして有効であり、最終的なイメージと同様に重要だと述べました。例えば、この先史時代の遺跡の断面図はもともと他の考古学者によって描かれたもので、それを再描画する過程で、McFadyen は遺跡の水平層内の不連続性に気づき、それがこの構造物の施工過程に関して何を示唆するのか深く考察しました。

©Lesley McFadyen

この断面を再描画するなかで、McFadyenは堆積物内の垂直方向の不連続性に気づき、それらを強調するために点線を加えて描きました。この詳細図の下の左角と中央に描かれた二重の点線は、McFadyenが現在では消滅してしまった木柱があった場所だと確信している箇所を示しています。下の右角の一重の点線は、堆積物内の垂直方向の断裂を強調しています。

©伊藤維

ヴェネチアでのシンポジウムで発表する青井哲人。

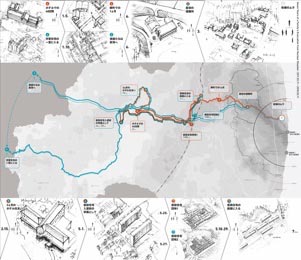

©青井哲人、NPO法人福島住まい・まちづくりネットワーク、福島アトラス制作チーム)

《LIVING along the LINES—福島アトラス》Fukushima Atlas [LIVING along the LINES - 福島アトラス](2017年–)。このドローイングは、ひとつの家族の7年におよぶ避難の記録です。中央の地図はこの移動の様々な経路と原発事故の放射線による影響を受けた地域を示しています。地図のまわりのドローイングは、この家族が一時的に滞在した様々な環境を描いています。

アクソメのスケッチやダイアグラム、地図、日数など、ほかのテキストやドローイングを集めて並べています。

©伊藤維

アインジーデルンでのシンポジウムで発表するMarc Angélil。

©Marc Angélil

《Minha Casa—Nossa Cidade! 》(Marc Angélil, Rainer Hehl, Something Fantastic, ETH Zurich MAS in Urban Design、 2013 年)。このドローイングは、ジャーナリストのAudrey Furlaneto がO Globo紙でこの展示を報じた際に、リオデジャネイロのStudio-Xに展示されていました。

生活状況調査を行った後に筆者が考案した設計アプローチを視覚化しています。また、それは現代のブラジルの住宅政策の結果に対する新しいアプローチを提案しています。2013年、この案に可能性を見出した公共機関は、このアプローチの試すためのパイロットプロジェクトを設計者に依頼しました。

では、「建築の民族誌」において、私たちは次に何を議論すべきでしょうか? それには、固定された個々の文脈ではなく、「ある状況におかれた実践者が集団として、その建築環境を観察する手段としてどのようにドローイングを用いているのか」という問題へと議論を開くことが、一般の人びとにとってもわかりやすいのではないかと考えています。そのためには、どうすればよいのでしょうか? それには、現在過去の調査において、現地調査での観察の状況を詳しく研究することが、ドローイングの方法論の構築にむけての第一歩となるのではないでしょうか。

アーカイブ

- 2020(2)

- 建築家・中川エリカを知る

- 2020.11.6

1.中川エリカを知る ~中川エリカって、どんな建築家?~ - 2020.12.18

2.中川エリカを知る ~『中川エリカ 建築スタディ集 2007–2020』メイキングの現場から~ - 2019(8)

- ベルギーの気鋭建築家チーム「ADVVT」を知る

- 2019.6.27

1.ADVVTを知る ~ADVVTって、どんな建築家?~ - 2019.7.30

2.ADVVTを知る ~ADVVTの作品解説~ - 「建築の民族誌」を考える――2018年ヴェネチア・ビエンナーレ日本館を通して

- 2019.01.18

1.第16回ヴェネチア国際建築ビエンナーレ日本館展示「建築の民族誌」について - 2019.02.05

2.関連イベント「ヴェネチアのパブリックドローイング」 - 2019.03.11

3.出展作家へのインタビュー(1)tomito architecture - 2019.04.15

4.出展作家へのインタビュー(2) 須藤由希子さん、山口 晃さん - 「地球家族シリーズ」著者へのミレニアムインタビュー しあわせのものさし in 2018

- 2019.01.23

3.「地球家族シリーズ」の制作を振り返って - 2019.02.26

4.「地球家族」たちからの手紙 - 2019.03.28

5.「地球家族シリーズ」が導いたピーター・メンツェル夫妻の最新プロジェクトとは? - 2018(7)

- 「地球家族シリーズ」著者へのミレニアムインタビュー しあわせのものさし in 2018

- 2018.11.28

1.地球家族プロジェクトをとおして見える、人びとの暮らしの変化とは? - 2018.12.27

2.撮影から10年後の「地球家族」たち - 【シリーズ企画】もっと知りたい!ヴェネチア・ビエンナーレ

- 2018.01.26

1.ヴェネチアでビエンナーレが開かれるようになったのはどうして? - 2018.02.08

2.2016年のビエンナーレはどんな展覧会だった? - 2018.02.23

3.参加作家に聞く、2016年の〈ビエンナーレ体験〉― 前編 - 2018.03.08

4.キュレーターの山名善之氏に聞く、2016年のビエンナーレ - 2018.03.20

5.参加作家に聞く、2016年の〈ビエンナーレ体験〉―後編

画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。