- 新刊

- 新刊情報

- これから出る本

- コラム

- TOTO出版コラム

- パビリオン・トウキョウ

- 本を探す

- ベストセラー

- 著者名など

- 書名

- シリーズ

- 発行年

- デザイナー

- 本を知る

- 自著を語る

- イベント動画

- イベントレポート

- 直営書店

- Bookshop TOTO

4.出展作家へのインタビュー(2) 須藤由希子さん、山口 晃さん

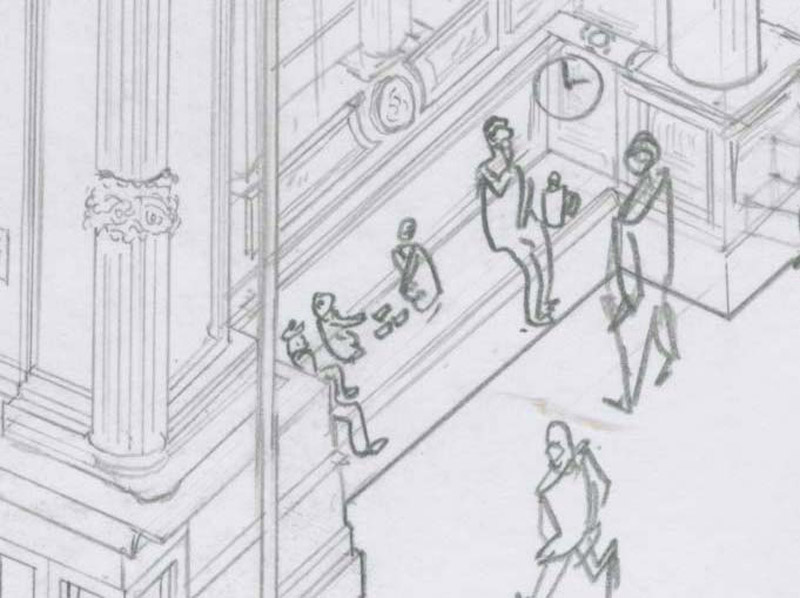

「W邸」は、解体予定の家を絵に残したいという依頼で制作され、柔らかな鉛筆のタッチで庭や家の風景を細やかに記録した作品です。「道後百景」は、道後アート2016に際して描かれ、過去と現在が混ぜ合わさった独特な作品です。

今回もおふたりへ作品のお話を中心に伺いました。

Take Ninagawaの個展でのインタビュー風景。(取材時撮影)

©Yukiko Suto, courtesy of Take Ninagawa, Tokyo

「W邸 – 冬の庭」。Wさんが思い入れのあるものに着色されている。

©Yukiko Suto, courtesy of Take Ninagawa, Tokyo

「W邸 – 玄関側」。会場の入り口正面に飾られた。

これは私見ですが、戦後高度成長期にたくさん建てられたこれらの家には、自由な雰囲気や余裕のようなものをすごく感じます。とても楽しそうに見えるんです。

©Yukiko Suto, courtesy of Take Ninagawa, Tokyo

丸く刈った木のある家。

道後百景 裏手の表

2016

25.7 x 18.2 cm

紙に墨、水彩

©YAMAGUCHI Akira, Courtesy of Mizuma Art Gallery

建物裏の風景には山口さんや髭の町人の姿が。

インタビュー風景。(撮影:安喜)

インタビューについて図解する山口さん。(撮影:田上)

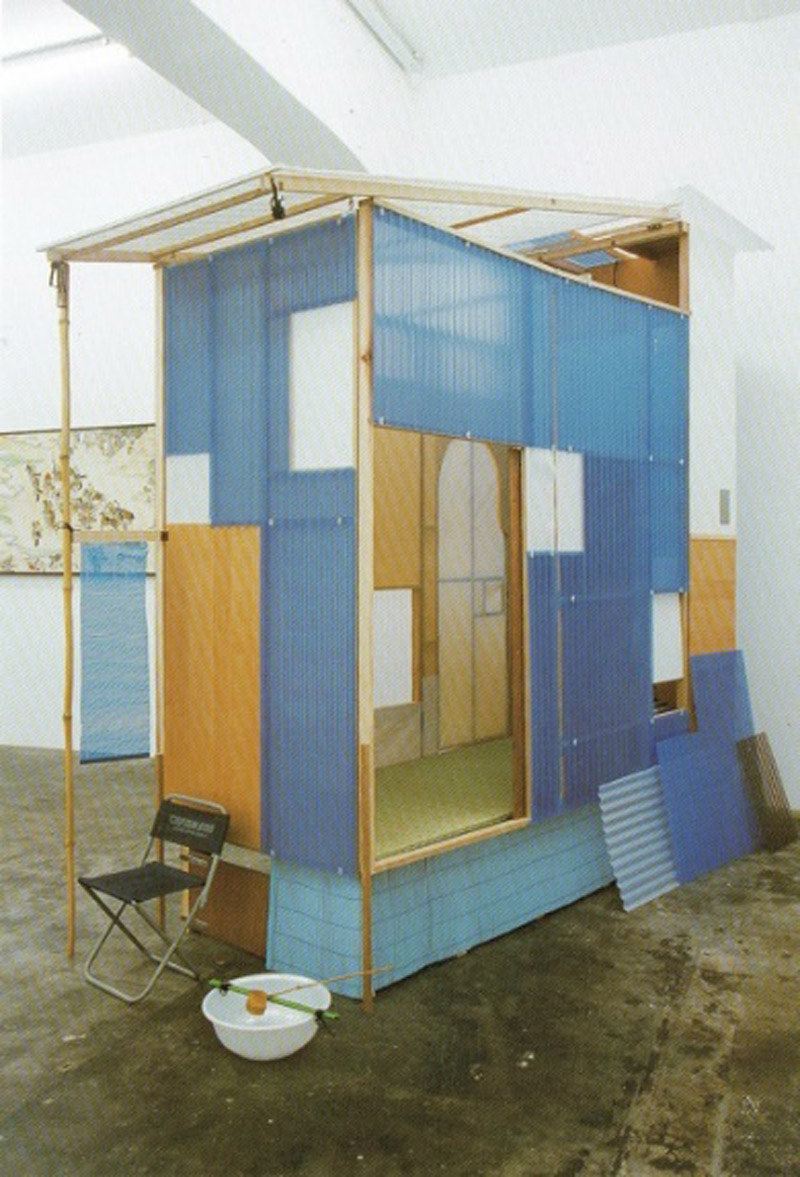

携行折畳式喫茶室

2002

浪板、木、紙、その他

215×88×214cm

撮影:木奥恵三

(c)YAMAGUCHI Akira, Courtesy of Mizuma Art Gallery

これまで3回にわたり、学生目線でのコラムをお届けしました。いかがでしたでしょうか? 読者の方に、少しでもビエンナーレでの体験や発見を共有できていれば嬉しいです。

アーカイブ

- 2020(2)

- 建築家・中川エリカを知る

- 2020.11.6

1.中川エリカを知る ~中川エリカって、どんな建築家?~ - 2020.12.18

2.中川エリカを知る ~『中川エリカ 建築スタディ集 2007–2020』メイキングの現場から~ - 2019(8)

- ベルギーの気鋭建築家チーム「ADVVT」を知る

- 2019.6.27

1.ADVVTを知る ~ADVVTって、どんな建築家?~ - 2019.7.30

2.ADVVTを知る ~ADVVTの作品解説~ - 「建築の民族誌」を考える――2018年ヴェネチア・ビエンナーレ日本館を通して

- 2019.01.18

1.第16回ヴェネチア国際建築ビエンナーレ日本館展示「建築の民族誌」について - 2019.02.05

2.関連イベント「ヴェネチアのパブリックドローイング」 - 2019.03.11

3.出展作家へのインタビュー(1)tomito architecture - 2019.04.15

4.出展作家へのインタビュー(2) 須藤由希子さん、山口 晃さん - 「地球家族シリーズ」著者へのミレニアムインタビュー しあわせのものさし in 2018

- 2019.01.23

3.「地球家族シリーズ」の制作を振り返って - 2019.02.26

4.「地球家族」たちからの手紙 - 2019.03.28

5.「地球家族シリーズ」が導いたピーター・メンツェル夫妻の最新プロジェクトとは? - 2018(7)

- 「地球家族シリーズ」著者へのミレニアムインタビュー しあわせのものさし in 2018

- 2018.11.28

1.地球家族プロジェクトをとおして見える、人びとの暮らしの変化とは? - 2018.12.27

2.撮影から10年後の「地球家族」たち - 【シリーズ企画】もっと知りたい!ヴェネチア・ビエンナーレ

- 2018.01.26

1.ヴェネチアでビエンナーレが開かれるようになったのはどうして? - 2018.02.08

2.2016年のビエンナーレはどんな展覧会だった? - 2018.02.23

3.参加作家に聞く、2016年の〈ビエンナーレ体験〉― 前編 - 2018.03.08

4.キュレーターの山名善之氏に聞く、2016年のビエンナーレ - 2018.03.20

5.参加作家に聞く、2016年の〈ビエンナーレ体験〉―後編

画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。