もっとつながろう、もっと楽しもうユニバーサルデザインStory

未来へ歩むヒト・モノ・コトを紹介するコラムです。

未来へ歩むヒト・モノ・コトを紹介するコラムです。

神奈川県愛川町の「春日台センターセンター」は、高齢者介護や障がい者就労支援などの7つの機能を融合した福祉施設です。年齢も身体の動きも多様な人々が集う場は、かつて地域の中核を担っていたスーパーマーケットの跡地を利用して生まれました。オープン以来、地域の老若男女が気兼ねなく集う当施設の運営者と建築設計者にお話をうかがいました。

一級建築士事務所teco株式会社 代表取締役

一級建築士事務所teco株式会社 代表取締役 社会福祉法人愛川舜寿会 理事長

社会福祉法人愛川舜寿会 理事長「あいかわ暮らすラボ」を通して、それぞれの地域課題をあぶり出す

金野千恵さん(以下、金野)

馬場拓也さん(以下、馬場)

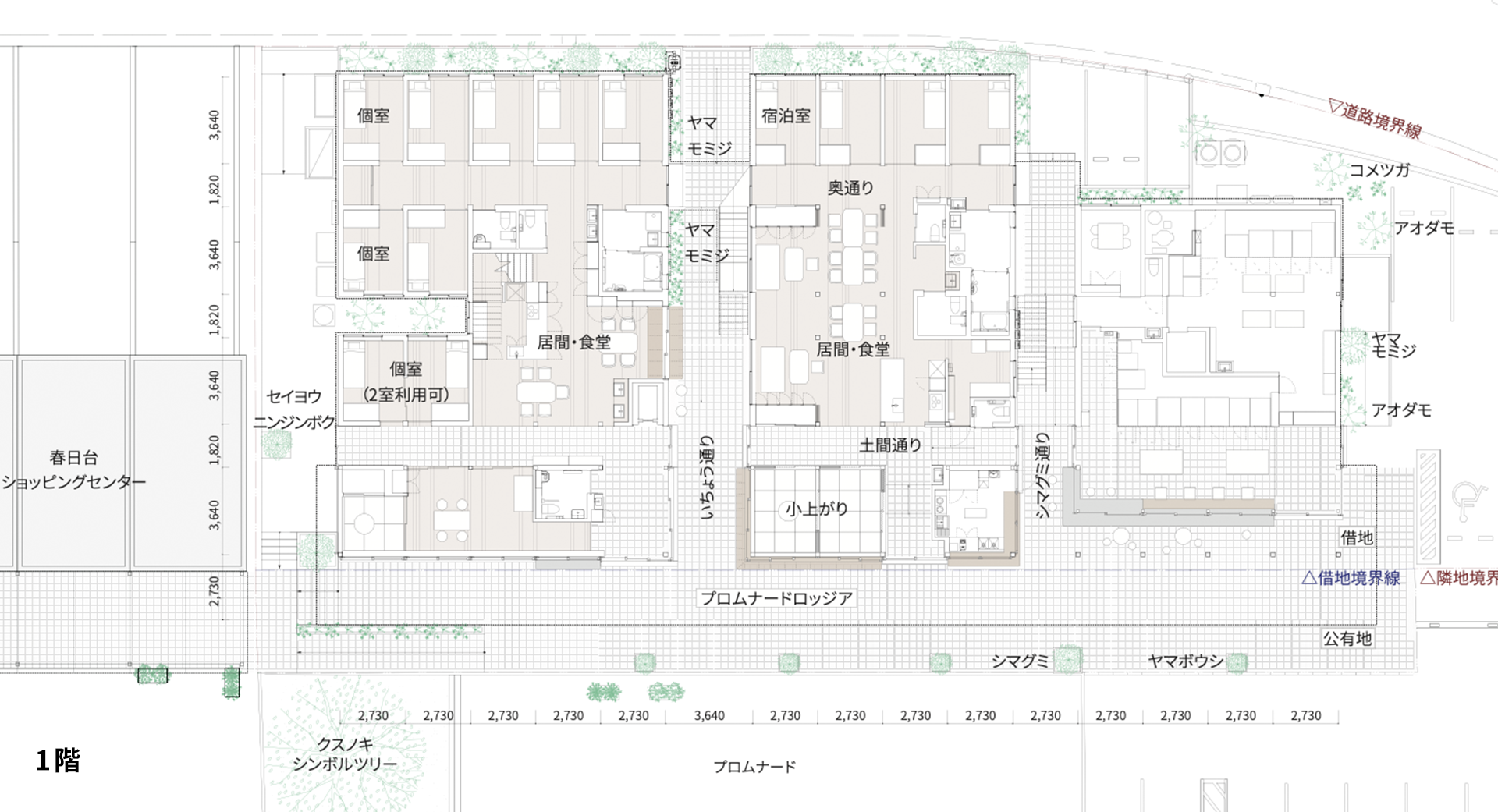

外観。3つの棟に分かれた2階建て施設内に、「認知症グループホーム」「小規模多機能型居宅介護」「障がい者就労継続支援(A型:洗濯代行、B型:コロッケスタンド)」「放課後等デイサービス」「寺子屋」「コインランドリー」「コモンズルーム」の7機能を配しています

「春日台センターセンター」を計画されたきっかけは?

この地域で育った私にとって、かつて住宅地の中核として機能していたスーパーマーケット「春日台センター」は身近な存在でした。1980年代、私が小学生の頃は少年野球が終わると皆ここに集まって遊んでいました。ところが時代の変化に伴い、スーパーマーケットは2016年に閉店してしまいます。跡地が廃墟にならないようにどうにか活用したいと思ったのが計画の発端です。

旧スーパーマーケットの良いところは、前に広場があるため、たとえお金がなくても集まれることでした。場所ごとに機能が定まっている現代の商業施設とは違って場の使い方に緩やかさがあり、多様な活動を受け止めてくれていました。この良さは福祉(施設)に必要とされているものにも共通すると、直感的に思ったのです。そこで、「春日台センター」をもう一度このまちのセンター(中心)として再構築していこうと、私たち社会福祉法人愛川舜寿会が跡地を借り受け、「春日台センターセンター」を建設しました。

計画に際し、地域の人と議論する場を設けたとお聞きしました。

我々の手がける福祉事業を「幹」としたうえで、公共性を担保する「枝葉」の部分をどうするかが重要と考えています。金野さんから「私たちが音頭をとって地域の語り場、寄り合いをつくろう」と提案され、「あいかわ暮らすラボ(以下、あいラボ)」を立ち上げました。

地域で活動する多様な人に声を掛け、「このまちに暮らし続けること」を大きなテーマに、語り合う場としました。そして、地域の人たちが普段改めて考えることのない、この地域の魅力や困りごとなどを気に留めるきっかけをつくり、フラットな関係性のなかでの議論を通して、何か新しいアイデアの原石が出てくるのではないかと期待したのです。

手探りで検討し、案をつくって行政や地権者に持っていっては練り直す、ということを3年ほど繰り返しました。検討のベースとなったのが、このあいラボでの話し合いです。

新しい拠点は、誰でもふらっと訪れられる場となることを想定していました。あいラボでの皆さんとの対話を通して、そうしたあらゆる人にとっての拠り所が、まち中にあることでもたらされる安心感や意味の大きさを再認識し、勇気を得ました。

当初約15人で始まったあいラボは、参加者からさらに声をかけてもらう形で広がり、2、3カ月もたつと40〜50人の規模になりました。オーガニック農業の従事者、不登校の子を対象にした寺子屋の運営者、トレイルランニングの企画者、弁護士、消防士、学校の先生などが主なメンバーで、その時々に来られる人が集まりました。

多様な活動をしている人たちが自由に語り合える場を設けると、地域のさまざまな課題があぶり出されてきます。例えば、ここは外国籍の子どもが多い地域なのですが、言語の問題から勉強についていけずに不登校になっている子が多いことを知りました。また、子どもの居場所が少ないことも課題として挙げられていました。高齢化を含め、各自が抱えているまちの課題は、私たちが担う福祉事業の課題にもつながります。それらを組み合わせて事業計画に落とし込んでいきました。

コインランドリーと洗濯代行サービスは、初期段階からプログラムに組み込む案が出ていました。この地域では若い人や子どもが、明るく、無料で滞在できるコインランドリーに集まる文化があるそうです。これに洗濯代行サービスを組み合わせると、家事の手伝い機能に加えて障がい者の働く場も提供できて相性がいいねという話になりました。

社会福祉法人愛川舜寿会洗濯文化研究所が運営するランドリー。就労継続支援A型として運営する洗濯代行・デリバリーサービスと、地域の人の居場所にもなるコインランドリーを組み合わせました

ランドリー(手前)と春日台コロッケのスタンド(奥)。コロッケスタンドは、就労継続支援B型として運営しています。建物の南側いっぱいに大きく張り出した軒下空間にはベンチを配すなど、近隣の住民も自由に過ごせるようにしつらえました

7つの施設が融合し、まちに溶け込む拠点を目指す

そうした事業を具現化するための建物の特徴について教えてください。

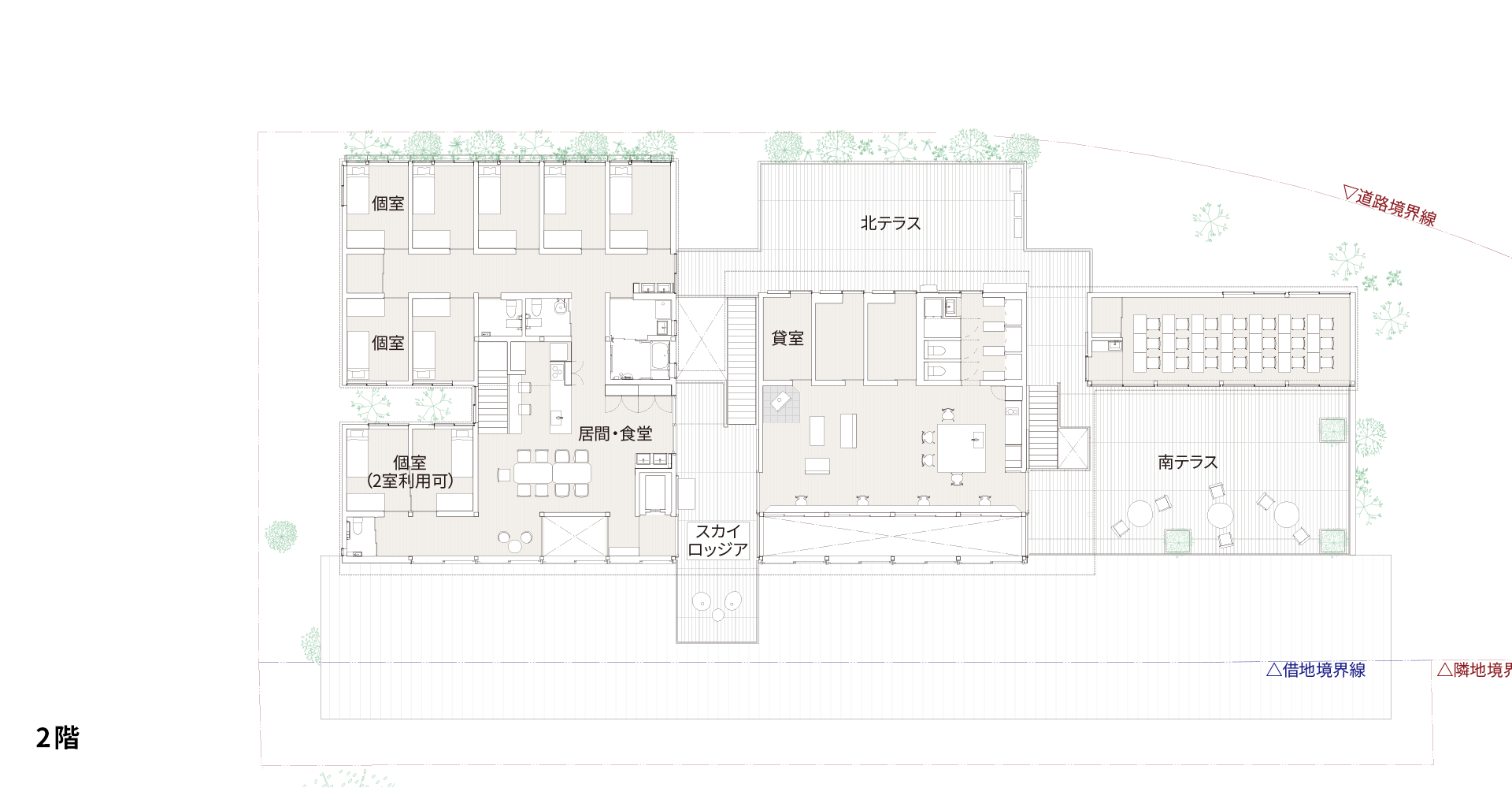

春日台センターセンターが立地するのは、住宅街や公園、小規模な店舗が並ぶ地域です。こうしたまちのたたずまいに呼応させて建物ボリュームを3つに分割し、大型の福祉施設とは違う、まちに溶け込む拠点づくりを目指しました。

分割した棟の隙間は南北に(外部に)通り抜けできる通路とし、3つの棟の屋内を東西に貫く土間の通りを設けました。このように通路の配置を工夫して、施設で展開する多様なプログラムの連続性と、利用者それぞれの居場所を確保したいと考えました。

当初は平屋にしたかったのですが、検討を進めていくなかで法人さんの方で経営収支を考え、必要な機能と面積が増えたため、途中から2階建ての計画となりました。

(図面提供/teco)

この施設は、地域の住民も自由に出入りできます。高齢者のグループホームや小規模多機能型居宅介護エリアがありますが、午後になると学校を終えた子どもたちが集まってきて、1階の畳敷きの小上がりや2階のコモンズルームなどで思い思いに過ごしています。建物は土間と吹き抜けを通して1階と2階がつながっているため、どこにいても賑やかな声や互いの様子を身近に感じ取れるのも特徴です。実は同じ属性の人たちだけの場所である介護施設という場所は、そういった「暮らしの雑音」がなく、シーンと静まり返った場所であることもずっと考えていた課題の一つだったのです。

左/小規模多機能型居宅介護エリアの一画を畳敷きの小上がりにしました(写真左側)。午後になると、近くの子どもたちが集まってきて、思い思いに過ごしています。施設内にはあちこちに居場所となる空間を用意。小さく分節した空間を、吹き抜けの土間の通りが結びつけます。視界のつながりによって、それぞれの場にいる人の様子を把握しやすい環境を生み出しています。 右/小上がりを囲むように配した外部のベンチ

2階のコモンズルーム。小学生~高校生が遊びや受験勉強に使ったり、地域の人が会合に利用したりする地域に開かれたスペース。土間通りの吹き抜けに面し、1階の各スペースの声が聞こえます

屋上テラスに面した2階の「寺子屋」。就労支援の活動、言語の壁で教育格差を抱える子どもたちの学習、ヨガ教室、研修などの場に利用しています

水まわりは、どのように計画したのでしょうか?

特にトイレについては、配置する数やサイズについて熟慮しました。例えばグループホームの居住者は今回9-10人なので、3人に1個ずつあると安心だけれども4個はいらないかな、でもその3個もグループホームの住人だけが使うので良いのかな、などとひとつひとつ突き詰めて考えていきました。

単純に必要な個数を積み上げるのではなく、機能の枠を超えてどこまで兼用できるかを検討しました。私たちの経験上、働く人や障がい者がいる施設ではシャワールームが求められることが多いのですが、ここでは他の人もシャワーを兼用できる、あるいは湯船が必要であればグループホームの浴室を利用すればいいと割り切りました。トイレも、需要のピークを数値として計算すると少し足りないかもしれないけれど、平時には十分な数量を設定して、設備の過剰な設計にならないようにしています。加えて、それら必要数のトイレの配置も丁寧に検討し、サービス利用者以外の人も使える可能性を考えて建物全体でレイアウトを調整しました。

施設内のトイレは全てオールジェンダーです。右麻痺や左麻痺の人が自分の使いやすいトイレを選ぶことができ、またいろいろな方向から介助できるように、ワンフロア内で便器の向きや扉の位置の異なるトイレを複数計画し、使いやすいタイプを選べるようにしました。特定の人向けでないという点では普通のトイレですが、選択肢に多様性を持たせています。

コモンズルームそばのトイレとシャワールーム。扉には直感的に理解できる、シンプルなサイン表示を施しました

1階のバリアフリートイレ。ここを含め全てのトイレをオールジェンダーとしました。トイレは平時を基準に、施設全体として十分な数に設定

全てオールジェンダーのトイレを実現するために、どのような工夫をされたのでしょうか?

実は、私の設計事務所でも男女トイレを分けていません。事務所を計画した際にどうしたら男女で共用できるかを話し合い、「お互いがきれいに使えば共有でも大丈夫」という結論にたどり着きました。今も月・水・金曜日の朝、定期的に掃除を行うことで問題なく使っています。

考え方は、ここでも同様です。属性ごとに分けたトイレをそれぞれ用意すると数が増えてしまいます。男女共用に向けて掃除するという仕事を用意すれば、適切に運営できるのではないかと、馬場さんたちとも議論をしながらたどり着いた答えでした。

何にせよ大切なのは、既成の常識や考え方を一旦疑うことです。1階のランドリーでは現在、社会福祉士が洗濯について学びながら代行サービスを担っています。今まで自分が取り組んできた専門性の外に一旦出て、それまでにこびりついたものを剥がしていくという作業が、ここで働くスタッフたちを成長させるように思います。

制度要件に過度にとらわれず、長期的視点で本質を考える

「制度の内容は短い期間で賞味期限切れになるので、建築はもっと本質的に求められることを考えるべきです」と金野代表

とは言いつつも、国の制度に基づく事業を複数融合させる施設を実現するのは難しそうですね。

公的な事業には、制度や法律などの厳密な枠組みが存在します。福祉事業もその例外ではありません。このような事業を計画する際には、通常は公的な指針や規定に従う必要があります。

しかしながら、これらの枠組みの中には解釈の余地が生じる、ないし「与えられた」余白が存在します。この余白部分には、我々経営者が独自のアプローチやアイデアを導入することができるのです。そしてこの余白こそが、私たちが興味深く探求すべき領域だと考えています。

例えば、公的文書に書かれている「原則」や「等」といった曖昧な表現の解釈方法や、運用の柔軟性が不足している場合の対処を考える際には、最大限の解釈の拡張が必要です。こうした取り組みが、制度の枠組み内で最良の結果を達成するための道を引き寄せることに繋がるのだと思います。

今回の計画では、建物の庇が敷地外の公有地へ越境しています。通常こうした計画は認められませんが、実は以前のスーパーマーケットの庇も境界線からはみ出し、隣接する長屋の軒と連続したまちの風景を生み出していました。町との協議では、当時のスーパーマーケットの写真も示しながら以前も越境していた事実を伝え、最終的に認めてもらいました。地域での責任を果たそうとしている私たちの姿勢を見て、目指すゴールの方向は同じと考えていただけた結果でもあると感じます。

もちろん、私たちの社会福祉法人が先代から地元で30年福祉事業を続けてきた実績も、信頼を得る要因だったことは言うまでもなく、とても大きなものだったと思います。

今後も見据え、こうした施設づくりに必要なことは何だとお考えですか?

小規模多機能型居宅介護やグループホームなど様々な仕組みや制度がありますが、何十年というスパンで見ると細かい規定は変わっていきます。だからこそ建築設計では、より本質的に地域で求められているものを考えることが大切です。

年齢や障がいなどによっていろいろな身体の状態があり、それぞれの空間感覚、身体的ニーズがあるなかで、あらゆる形で受け止められるように建築側でどう用意しておくか…。どういう規模でどういう居場所をつくるのかを丁寧に議論し、運営の現場の人々がきちんと納得して動けることの見通しが立てば、制度要件に過度にとらわれる必要は無いと感じます。

私自身は、制度や建築計画学上の機能をもちろん理解していますが、それらは時々、人間を抽象的な標準タイプとして扱っていて危険だと感じることもあります。そうした既成概念に依存するのではなく、「ここは一人で静かにこもれる部屋」「自然光で本を読め、賑やかさから距離を置ける部屋」など、具体的な人を想像しながら空間特性を考える設計を心掛けています。

現代社会は便利になりすぎ、人が安心を求めすぎるために人間が退化している側面もあります。安全対策ばかり求めると、事業も建物もどんどん面白くなくなってしまいます。100%の安心はないので、リスクをどの程度まで許容するか。一定のリスクを認識した上で、利用する人を信頼して事業を営むことが重要だと思っています。

お二人は2016年、愛川舜寿会が運営する特別養護老人ホーム「ミノワホーム」の外構改修プロジェクト以降、協働してきました。馬場理事長は「統計の数値には出てこないような潜在ニーズを汲み取り、その土地の歴史に応じた共感を得られるものを引き出すことが大切」と語ります

編集後記少子高齢化が進行し、高齢者や子どもの家庭以外の居場所、それを運営する仕組み、サポートする人材が不可欠な時代になりました。関連施設は、必ずしも大規模である必要はなく、各地域に密着した、互いの顔が覚えられる程よい規模感はひとつの理想でもあります。それらを体現した春日台センターセンターは時代を先取りした形でありながらも、縁側があり内外の境の曖昧な、いわば昔の日本家屋のように近隣の人々が自然に触れ合う、懐かしさを感じる場でした。周辺の暮らしや課題を読み解き、溶け込んでいくような、地域密着型の複合型福祉施設は今後さらに求められるのではないでしょうか。編集者 介川 亜紀

写真/鈴木愛子、取材・文/守山久子、構成/介川亜紀 2024年6月21日掲載

※『ユニバーサルデザインStory』の記事内容は、掲載時点での情報です。