水と地球の、あしたのために。

#地球にやさしい・SDGs

#水

#環境貢献

SDGs×TOTO

TOTOは、さまざまな活動を通じて、国連が採択した

「持続可能な開発目標(SDGs)」の目標達成に貢献しています。

TOTOが取り組む3つのテーマやSDGsに対する社員のインタビューをお届けします。

水まわりから環境を考える

水まわりからできる環境活動をQ&A でわかりやすく説明します。

TOTOのグリーン商品

TOTOのグリーン商品は、節水・節ガス・節電になる環境に配慮した商品です。

グリーン商品に替えた場合の光熱費のお得をご紹介します。

PICK UP

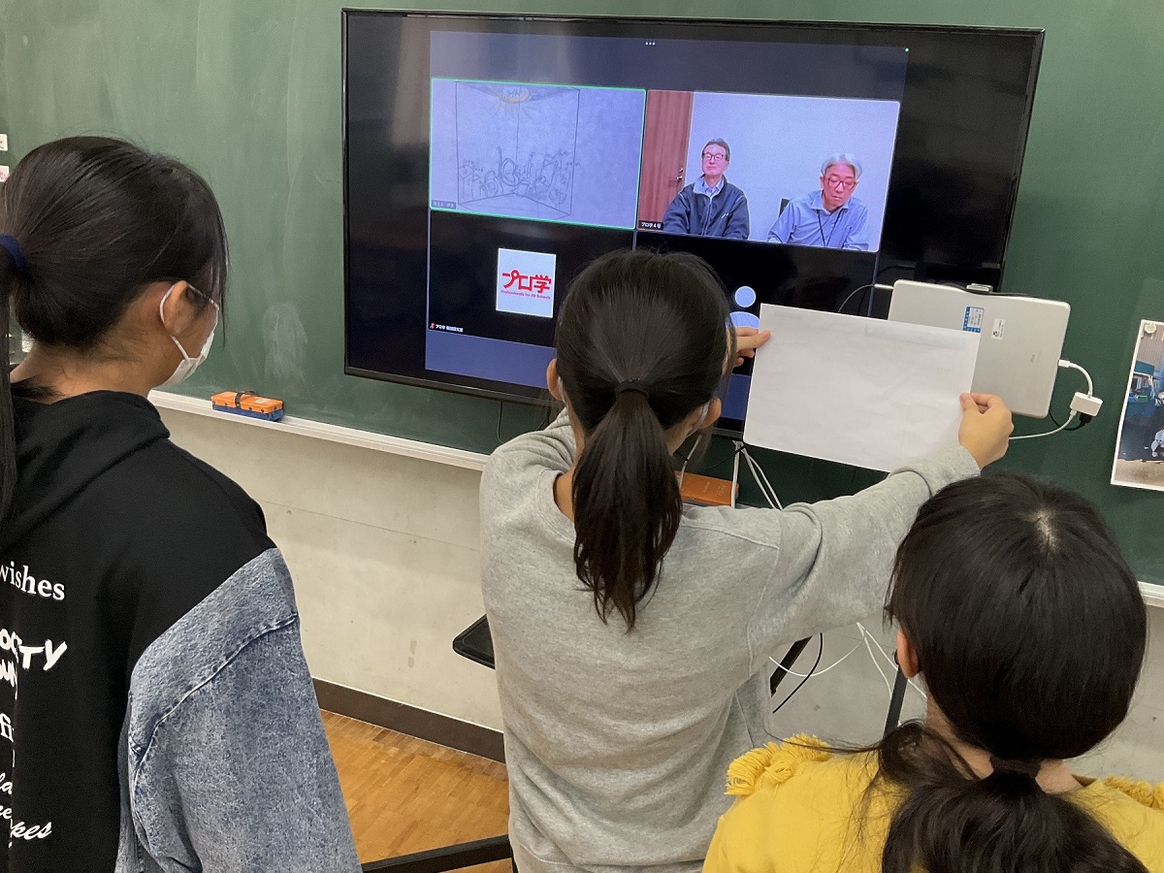

学校教育

お役立ち情報

TOTOの環境や社会への取り組み

環境省との取り組み

関連リンク

お気に入りに保存しました