- 展覧会TOTOギャラリー・間

- 開催中の展覧会

- これからの展覧会

- 過去の展覧会

- 展覧会レポート

- 展覧会他会場

- 開催中の展覧会

- これからの展覧会

- 講演会

- これからの講演会

- 公開中の講演会

- 過去の講演会

- 講演会レポート

- アクセス・利用案内・団体利用案内

- アクセス

- 利用案内

- 団体利用案内

- ミュージアムショップ

- Bookshop TOTO

建築文化活動

TOTOギャラリー・間

TOTO出版

Bookshop TOTO

展覧会レポート

必然と偶然の分岐点で

レポーター=大村高広

「偶然は用意のあるところに」はとても形式的な展覧会だ。本展では、西澤徹夫が過去に手がけたプロジェクトの模型などが、厳密にふたつのセットで併置されている。ただし、模型は断片的で、意図的な切断や、情報量の節約がなされているように見える。キャプションもふたつセットでレイアウトされていて、読んでみると、書き出しが似ている。異なるプロジェクトのあいだの共通性を読み取る態度を、見るものに促しているようだ。3階と4階で、あるいは屋内と屋外で、こうした展示形式が変化することはなく、淡々と連続する。抑制された展示だとも感じられる。しかし、じっくりと展示を見ていると、あれも似ている、これも同じだ、といった具合に、類推の連鎖のような体験がもたらされる。規模を超えて、用途を超えて、場所を超えて、複数のプロジェクトが連合し、見るもののあたまに「新しい建築」が折々に立ち上がり、そして消えていく。建築を生み出しつつあるとき、あるいは建築を経験しているとき、そのときのみに現れる何ものかについて、この展示は問うてくる。

「偶然は用意のあるところに」はとても形式的な展覧会だ。本展では、西澤徹夫が過去に手がけたプロジェクトの模型などが、厳密にふたつのセットで併置されている。ただし、模型は断片的で、意図的な切断や、情報量の節約がなされているように見える。キャプションもふたつセットでレイアウトされていて、読んでみると、書き出しが似ている。異なるプロジェクトのあいだの共通性を読み取る態度を、見るものに促しているようだ。3階と4階で、あるいは屋内と屋外で、こうした展示形式が変化することはなく、淡々と連続する。抑制された展示だとも感じられる。しかし、じっくりと展示を見ていると、あれも似ている、これも同じだ、といった具合に、類推の連鎖のような体験がもたらされる。規模を超えて、用途を超えて、場所を超えて、複数のプロジェクトが連合し、見るもののあたまに「新しい建築」が折々に立ち上がり、そして消えていく。建築を生み出しつつあるとき、あるいは建築を経験しているとき、そのときのみに現れる何ものかについて、この展示は問うてくる。

© Nacása & Partners Inc.

西澤は初期から現在まで、一貫して美術展の会場構成などを数多く手掛けてきた建築家である。それゆえ本展は会場構成に関する展示物が多いのだが、こうした建築展はかなりめずらしいのではないか(そもそも建築家の展示で、新築でも改修でもなく、会場構成の模型が展示されること自体まれなことだ)。だからこそ、本展の会場構成それ自体が、西澤の建築設計の姿勢を示すある種の宣言になっていると想定できる。たいがいの建築展は、図面や模型やモックアップによって、ここにない建物を代理表象することで成立している。が、西澤の場合、展示物のレイアウトそれ自体が実寸大の展示作品となるわけだ。「偶然は用意のあるところに」展の会場構成はどのようなものか。そして、それと同じような質をもった建築的経験あるいは建築の創造とは、いったいどのようなものか。

© Nacása & Partners Inc.

まず、ふたつのプロジェクトが対になるという展示の形式が、異なる建築プロジェクトに一貫性・可読性を与えている。しかし、両者の閉じた対応関係を示すことだけが目的ではないだろう。むしろ両者の類似性を意識することで、細部がスケールの縛りを超えて外部に伝播し、観賞者の能動的な類推行為を展示室全体に波及させることが企図されていると思われる。事後的・遡行的に発見される過去の仕事のあいだの関係性を開示すること。プロジェクトとプロジェクトのあいだの予期せぬ類似性を、見る側が能動的に発見すること。そのためには、できるだけ長く、ストレスなく展示室に滞在し、じっくりと展示物を眺めてもらうための配慮が必要となる。西澤らしくたくみな会場構成である。まず、展示物のあいだの適切な距離の設計によって過剰な密度感が避けられている。そもそも什器それ自体が展示物ということもあいまって、一見すると他の建築家の展示と比較して展示室はスッキリしているのだが、情報量はむしろ多い。

© Nacása & Partners Inc.

たとえば模型が展示室の床に直接置かれていることや、展示壁に模型が掛けられたり、直接ドローイングが描かれたりしていることも、展示物の具体性を損なうことなく、適切な仕方で展示室内の密度を抑制し、観賞者の没入を支えることに貢献している。展示物と人間の距離、展示物と展示物の距離、壁と展示物の物質的状況、ささやかな空間の雰囲気の操作(展示壁の薄いグレーの塗装や照明温度の設定など)、キャプションの処理……といった具合に、不快感のない展示経験をもたらすための工夫は枚挙にいとまがない。

© Nacása & Partners Inc.

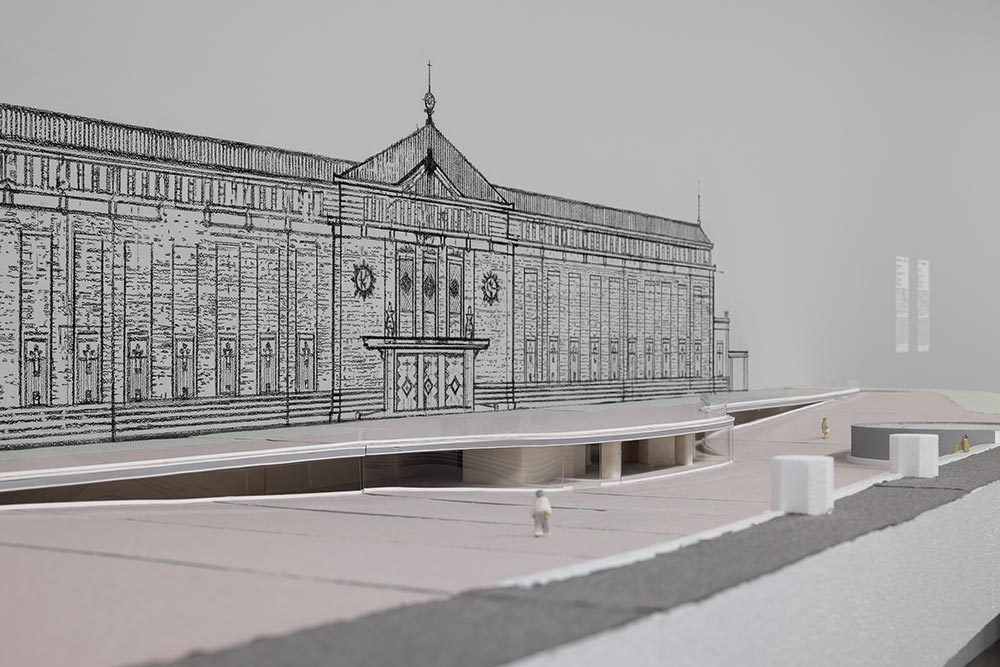

繰り返すが、本展で主たる展示物となっているのは、一定の仕方で切断された建築プロジェクトの断片的な模型である。これはなんなのか。まず、プロジェクトには各々に特有の課題があるわけだが、建築家は検討段階の模型や図面、スケッチなどを通して問題解決のため多様なアプローチを試行する。模型をはじめとした設計の媒体は、試行錯誤しながら修正したり、壊したり、付け加えたりされる不安定なオブジェクトだが、落としどころが見えていくにつれて、その形状は最適解へと徐々に収斂していく。本展で展示されているプロジェクトは推し並べて、切断的な操作(安定化した形状の破れ)を通し、検討段階の制作物がもつ不安定な状況へと押し返されているように見える。たとえば「西宮の場合」(2016年)では前面道路の坂と南側に大きく傾斜した崖のような森をどのような仕方でとりもつか、という問題があり、坂道が分岐したようなスロープが提案された。このプロジェクトは外構・坂・ファサードへと還元されたペラっとした模型となることで、「傾斜した地面」という課題をもつあらゆるプロジェクトへと開かれる。隣接するのは、前面広場をスロープ状に大胆に掘り下げた「京都市京セラ美術館」(2019年)である。両者は規模も用途もまったくことなるが、「傾斜した地面」という建築的介入に関しては共通している。各々のプロジェクトに潜性していた転用・変形可能性を前景化させるため、ばらばらに分解されてしまったように感じられる造形物が要請されるわけである。そうすることで、あるプロジェクトの検討段階で生じる可能性が別のプロジェクトと共鳴し、新たな創造力をもたらしてくれるのだ。

© Nacása & Partners Inc.

人間には断片的な部分から全体を仮構する能力があるということ、そして建築の創造と経験は多かれ少なかれ、その作用に基づいているということについて、西澤は終始一貫して思考している。建築はその構造上、つねに部分的にしか空間を経験できない。部分的な経験は分岐・分裂し、記憶として蓄積され、雑多に重なり合う。が、人間はそれを制御してひとつの像をつくりだす能力がある。局所的な空間把握から、建築の全体性をそのときどきで仮構しているのである(建築の全体性が仮にあるとすれば、それは事後的なものでしかありえない)。この展示は、そのような仕方で構成されているし、そのような仕方で経験される。事後的に、仮構的に、過去の複数の仕事の連続性や不連続性のなかから新たなアイデアが浮かび上がること。事後的に、仮構的に、ひとつの建築経験における連続性や不連続性のなかから建築の全体性が浮かび上がること。両者がよく似ているのだということに、本展を通してわれわれは気づく。

© Nacása & Partners Inc.

なぜルイ・パスツールの「偶然は用意のあるところに」(“Chance favors the prepared mind.”)という言葉が展示のタイトルとして選ばれたのだろうか。西澤のこの決断は、建築の経験と創造の両方における「自由」の獲得に関わるように思われる。

建築家は建物を計画する存在だ。計画とは、将来起こるであろう出来事を予測し、それらをありうべき未来として、建築の空間構成や規模、設備、構造のあり方へと反映させることだろう。だから計画には、未来をさしあたり確定する決断と責任がともなう。自分の判断が使い手の生活や行為を拘束してしまわないか。想定外の出来事や創造力は、はたして生まれるだろうか。建築家は、決定性と非決定性のはざまでつねに引き裂かれる。計画の必然性を前提とすることは、世界があらかじめ決まった仕方で進行するはずである、という物理的決定論にほかならない。他方で必然性に対する偶然性、すなわち「そうでないこともありうる」(非決定性)ことを単に擁護することも、「他でもよかった」という行為の恣意的な側面を強調するだけである。与えられた選択の枠組みのなかでの選択の複数性は、私たちの自由を約束しない。

あらかじめ「決まっている」のではなく、他の誰かによって「決められている」のでもないこと。今ここにいる私によってしか決められないことを、今ここで決めるということ。これが経験や創造におけるひとつの自由ではないだろうか。「偶然は用意のあるところに」という認識は、計画の必然性を信頼し切るのでもなく、偶然性を言祝ぐことでもない、必然と偶然の分岐点に立ち続ける態度を示している。西澤はそこから、建築的経験や生成プロセスに暗在している未決定な何かを、確定的に記述できない未知の領域に送り込むのである。

建築家は建物を計画する存在だ。計画とは、将来起こるであろう出来事を予測し、それらをありうべき未来として、建築の空間構成や規模、設備、構造のあり方へと反映させることだろう。だから計画には、未来をさしあたり確定する決断と責任がともなう。自分の判断が使い手の生活や行為を拘束してしまわないか。想定外の出来事や創造力は、はたして生まれるだろうか。建築家は、決定性と非決定性のはざまでつねに引き裂かれる。計画の必然性を前提とすることは、世界があらかじめ決まった仕方で進行するはずである、という物理的決定論にほかならない。他方で必然性に対する偶然性、すなわち「そうでないこともありうる」(非決定性)ことを単に擁護することも、「他でもよかった」という行為の恣意的な側面を強調するだけである。与えられた選択の枠組みのなかでの選択の複数性は、私たちの自由を約束しない。

あらかじめ「決まっている」のではなく、他の誰かによって「決められている」のでもないこと。今ここにいる私によってしか決められないことを、今ここで決めるということ。これが経験や創造におけるひとつの自由ではないだろうか。「偶然は用意のあるところに」という認識は、計画の必然性を信頼し切るのでもなく、偶然性を言祝ぐことでもない、必然と偶然の分岐点に立ち続ける態度を示している。西澤はそこから、建築的経験や生成プロセスに暗在している未決定な何かを、確定的に記述できない未知の領域に送り込むのである。

大村高広 Takahiro Ohmura

建築設計・批評、博士(工学)。

1991年生まれ。2020年東京理科大学大学院理工学研究科建築学専攻博士後期課程単位取得満期退学、2021〜23年GROUP共同代表を経て、2023年より茨城大学工学部助教、Office of Ohmura (OoO) 主宰。

建築空間のアロメトリー性、現代建築の設計・建設・運用プロセスに組み込まれる労働の定量的把握、異なる主体性をもつ人々の建築での共同性などのテーマで研究するとともに、建築設計の実践、批評・執筆活動、芸術作品の制作などを通じてポスト都市化の世界における生存の方法について検討している。

主な仕事として、「新宿ホワイトハウスの庭」(改修、2021)、「手入れ/Repair」(個展、2021)、「Tennis」(家具、2022)、「手前の崖のバンプール」(構成・美術、2022)、「上大岡の衝立」(改修、2022)等。「倉賀野駅前の別棟」でSDレビュー2019入選・奨励賞。

1991年生まれ。2020年東京理科大学大学院理工学研究科建築学専攻博士後期課程単位取得満期退学、2021〜23年GROUP共同代表を経て、2023年より茨城大学工学部助教、Office of Ohmura (OoO) 主宰。

建築空間のアロメトリー性、現代建築の設計・建設・運用プロセスに組み込まれる労働の定量的把握、異なる主体性をもつ人々の建築での共同性などのテーマで研究するとともに、建築設計の実践、批評・執筆活動、芸術作品の制作などを通じてポスト都市化の世界における生存の方法について検討している。

主な仕事として、「新宿ホワイトハウスの庭」(改修、2021)、「手入れ/Repair」(個展、2021)、「Tennis」(家具、2022)、「手前の崖のバンプール」(構成・美術、2022)、「上大岡の衝立」(改修、2022)等。「倉賀野駅前の別棟」でSDレビュー2019入選・奨励賞。

Copyright © TOTO LTD. All Rights Reserved.

画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。

画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。