- 展覧会TOTOギャラリー・間

- 開催中の展覧会

- これからの展覧会

- 過去の展覧会

- 展覧会レポート

- 展覧会他会場

- 開催中の展覧会

- これからの展覧会

- 講演会

- これからの講演会

- 公開中の講演会

- 過去の講演会

- 講演会レポート

- アクセス・利用案内・団体利用案内

- アクセス

- 利用案内

- 団体利用案内

- ミュージアムショップ

- Bookshop TOTO

西澤さんは特徴的な表現やアイコニックな作家性とは距離を置いているため、その取り組みは一言では表現しづらい。展覧会開催にあたり、西澤さん個人はどんな人なんだろうと疑問に思っている方のために、磯さんによる出展者インタビューを実施。展覧会が完成するまでのプロセスや、西澤さんご自身についてお話を聞ききました。

ここからは、展覧会とは別の面から西澤さんの活動についてうかがいたいと思います。西澤さんは東京藝術大学の建築学科出身で、美術展の展示設計を多く手がけ、美術館の設計も手がけています。美術に関心をもつようになったのは、いつごろからですか。

美術は好きでしたね。さかのぼれば、幼稚園児の頃からお絵描き教室のようなところに通っていました。日本画を描いている先生から教わっていました。そのときに、芸大というところがあると知りました。小中学校でも、漫画を書いたり工作をしたりはずっと好きでした。美術に関する知識は、あくまで教科書に載っているレベルのものでしたが。

中学生ぐらいになると、絵描きになっても食ってはいけないみたいな変な知恵が付いてきて、それで工業デザインとか建築とか、そういう方面に進もうかと思い始めました。高校に進んで、大学進学の資料を調べていたら、芸大に建築学科があるということに気が付いて、そこからはもう一択でした。美術予備校でデッサンの勉強をしたりして、一浪して入学にこぎ着けました。

芸大に入って、当然、建築の勉強をしたり設計の課題をやったりしましたが、同時に現代美術というものがあることを知ります。そのなかに、コンセプチュアルアートというものがあって、何かインチキみたいだけど面白いなと。設計の課題でも「コンセプトは何ですか」といちいち聞かれるし、言葉で説明するところはコンセプチュアルアートと建築は似ていると思いました。

そんなところから、建築模型なのかオブジェなのかわからないようなものをつくっていました。壁の一面にマンガを貼ったり、スチレンボード以外の材料をホームセンターで探してきて、それで模型をつくったり。建築の設計を、技術的な解決として考えるのではなく、もののつくり方に押し広げてとらえたいと、その頃から意識していました。

芸大の大学院を出て、青木淳建築計画事務所へ入りますね。

大学院は六角鬼丈さんの研究室に所属していましたが、「もうこれ以上、お前をここに置いておいてもしょうがないから出す」と言われてしまいました。

それなら留学しようかと、大学の先輩で米国留学の経験がある乾久美子さんに相談したのですが、留学は難しそうだということがわかりました。そして「青森県立美術館のコンペで1等を獲った青木さんが、徹夫くんに興味もっているよ」と教えてくれました。

それまで青木さんのことはそれほど意識していなかったのですが、雑誌『建築文化』の特集号が出たばかりで、かっこいいのかどうかよくわからないけど、他の人と全然違う建築をつくろうとしているな、とは思っていました。〈動線体〉について論じた文章も、面白いなと感じました。

青木さんとは面識がありませんでした。採ってくれるかわからないけど、何かコメントでももらえれば嬉しいなと、ポートフォリオを持って事務所へうかがったら、僕が大学院生のときにやった、コンセントが抜けているブラウン管のカラーテレビにプロジェクターで映像を投影するというインスタレーションを覚えてくれていて、「あれは良かったね」と言ってくれました。その次の週から、青木事務所で働くことになりました。

事務所では青森県立美術館の設計チームに入りました。よく覚えているのは、初めの頃の打ち合わせで、展示室の考え方の話になって、僕はコンペ案には関わっていないから、そのままつくるのはなんとなく嫌だなと思っていて、「やるんだったらちょっと変えたいですね」みたいな生意気なことを言ってしまったんです。そうしたら青木さんもそこはしっくりいっていないところだったようで、「実は考えているのはこういうことなんだよね」と言って、アルテ・ポーヴェラという、イタリアの「もの派」みたいな作家の話を始める。事務所の棚に並んでいる美術の作品集を取り出しながらです。美術館をつくることとアートを見ることが、表裏一体になって進められているんだなぁと、感激しました。

青木事務所で担当した作品は、「青森県立美術館」(2006年)と「LOUIS VUITTON GINZA」(2004年)です。4年間もしくは1プロジェクトで独立するというルールが事務所にあったので、それに従って辞めました。

独立した時に、仕事の当てはあったのですか。

全然ないですよ。でも事務所を借りて、とりあえず始めました。営業の仕方もわからないし、どうしようかなと思っていたところに話を頂いたのが、現在は滋賀県立美術館の館長をやられている保坂健二朗さんでした。当時は東京国立近代美術館の学芸員で、青森県立美術館の現場にもちょくちょく来られていたので、顔見知りでした。

保坂さんは、「青木淳さんとペーター・メルクリの展覧会(「建築がうまれるとき:ペーター・メルクリと青木淳」2008年)をやるので、展示デザインをしてほしい」と言ってくださいました。メルクリがスイスにいて展示は任される一方で、青木さんは東京でいくらでも口を挟めるところにいるから、作家と美術館の間に入って緩衝材の役割を果たしてほしい、ということだったんだと思います。東京国立近代美術館の展覧会で建築家が展示設計者として入ることは長らくなくて、50年ぶりとかそんな感じだったらしいです。

これが割と好評頂いて、その後、何度も東京国立近代美術館で展示デザインをやらせてもらうことになります。美術館から呼んでいただけるのは嬉しいし、楽しみながらやっていたのですが、続けていくうちに、少し不安も募りました。展示デザインばかりやっていると、建築の設計ができなくなってしまうのではないか、と。

そんな折に、東京国立近代美術館の所蔵品ギャラリーをリニューアルすることになり、指名コンペでその設計者に選んでもらいました。並行して、ようやく住宅の設計もスタートし、展覧会の会場デザインも建築の設計も、同じテーブルの上で考えればいいんだな、ということがわかり始めました。

芸大に助手として呼んでもらったのも、いいタイミングでした。自分なりのスタイルやマニフェストをつくらなくては、と悩んでいたときに、まったく違うことをやっている同世代の仲間と出会うことができて、そんなのどうでもいいかもしれないと思えるようになりました。殻の中に閉じこもっていたのが、開けた感じです。

展覧会の展示設計も、自分の作品として位置付けることができるようになったということですか。

もともとは僕も、展示設計は建築家が手慰みでやるぐらいのものだと思っていました。それは建築家が、自分の表現であるかのようなインスタレーションをしていた事例が多かったからです。主役はあくまで作家であって、展示デザインはそこに寄り添うだけの仕事のはずなのに、どうして前面に出てくるのか、という違和感があったんです。そうではないつくり方を、東京国立近代美術館の会場デザインでできるようになって、そのときにこれは建築と地続きであるものだから、このままやっていけばいいんだ、と自信をもてるようになったという感じですね。

大きな節目となったのが、京都市京セラ美術館の設計だったかと思います。

青木さんに声をかけてもらって、初めて一緒に取り組んだのが、滋賀県立美術館の改築設計コンペでした。これはSANAAに敗れたのですが、すぐ後に京都市京セラ美術館のコンペがあって、これも一緒にやらせてもらい、今度は設計者として選ばれました。青木さんが共働の相手になぜ僕を選んだのかは、設計の対象が美術館だからという面が、やはりあるでしょうね。青森県立美術館の担当だったし、東京国立近代美術館のリニューアルの設計をやらせてもらったりしていたので。

京都市京セラ美術館は、もともとあった建物のリノベーションでした。リノベーションと新築では、立ち向かい方が違いますか。

いや、一緒だと思います。新築で建てるときは、敷地があって、クライアントの考えがあって、法律の制約や予算の限界があって、というふうにプロジェクトに先行してさまざまな条件があります。リノベーションの場合は、既存の建物があって、というのがひとつ乗っかるだけで、あとはまったく共通です。我々がやっているのは、新築でもリノベーションでも、先行する世界に対してどう介入するかということで、違いはありません。

その後の八戸市美術館も、浅子佳英さん、森純平さんとの共同設計でした。共同で設計することは、意識的に取り組んでいるのですか。

はい。青木さんとの共同設計が面白かったし、一人の建築家によるステートメントで建物を説明してしまうことの限界を突破できるのではと考えていました。浅子さんとは組むのは初めてでしたが、以前からの友人ですし、考え方が合うのでやりやすいだろうと思いました。森さんも同様です。

浅子さんとは八戸市美術館以外でも組んでコンペに応募したことがあります。それは負けましたけど。協働者はプロジェクトごとに組み直しながらコンペに参加するようになりました。展覧会で展示している小諸新校のプロポーザルでは、奥山尚志建築設計事務所、小坂森中建築とのJVで取り組み、設計者として選ばれました。

共同設計で、意見がぶつかってまとまらないことはないですか。

もちろんぶつかることはあるんですが、自分の中でやりたいことが最初からあるわけではないから、話し合いながら冷静にジャッジするということですね。それでますます自分のスタイルがなくなっていくのかもしれないけど、もう悩むのもやめました。

美術分野のアーティストだと、ある程度、定まったスタイルを続けないと、世の中に出ていけないのではと思います。その意味で、西澤さんは美術に近いところにいる建築家だけど、美術家的ではないと言えるかもしれません。

デザイナーとアーティストの違いということでしょうか。デザイナーは受注仕事だし、アーティストは自分からつくりたいものをつくっていく。でも今はデザイナーのようなアーティストもいるし、その逆もある。僕としては、自分の中にあるものを信じてそれを打ち出していくのか、自分の中にあるものというよりも外から来るものを歓迎したいというスタンスでつくっていくのか、という違いで、そこにはもはやデザイナーかアーティストかという境界はないんだと思います。アーティストとデザイナーの間にあるグラデーションの中で、場合によってポジションをこの辺に取ったり、あの辺に取ったり、そんな感じです。

西澤さんの建築とアートに対するスタンスについて知ることができて興味深かったです。ありがとうございました。

これまで数多くの展覧会で会場のデザインを行なってきた西澤さんが、いよいよ自分の展覧会をつくったということになるかと思います。

実はTOTOギャラリー・間から展覧会のお話をいただいたとき、最初は断ったんです。自分はこれというマニフェストを掲げてやっているわけではないので、TOTOギャラリー・間で展覧会をやるようなタイプではないのでは、と言いました。当然受けてもらえると思っていたからか、びっくりした反応をされて……。そして、ギャラリーの運営委員を務めている塚本由晴さんに一度相談したらいかがでしょうか、とアドバイスをもらいました。確かにせっかく推薦していただいたのに、無下に断るのも失礼なので、すぐに連絡して会っていただきました。

塚本さんは「頑張ってやれ」という押し付けはいっさいなくて、僕を推薦した理由をいくつか説明してくれました。

ひとつは、展覧会の会場構成みたいな小さい仕事から始めて、美術館の設計までやった、そこまでつなげてやっている人はなかなかいないということ。それから、建物をつくるときに、設計論ありきではなく、本当にそこで起こっていることを見て、そこから始めている。美術館だったら展示室から見えないバックヤードまでを見て、鑑賞者以外のいろいろな人のふるまいもとらえて、そのうえでつくっている感じがすること。そしてもうひとつが、アートと建築の境目を設けず、シームレスに考えていること。そういうことをおっしゃってくれました。だから面白いと。

ここまで言われると、仕方がありません。展覧会をやる方向で何か考えてみようかなとなりました。そこからは、案外展示の構成が割とすんなりと決まっていきましたね。タイトルは細菌学者ルイ・パスツールの言葉を借りたもので、これも早い時期から決まっていました。本当に欲しい何かは、事後的に見つかる、後から発見される、というようなことを言おうとしたものです。

展示は一見、普通の建築展のようでいて、何か謎めいたところが感じられます。たとえばTOTOギャラリー・間の展覧会ではそれぞれの作家が、中庭という特徴的な空間を展示の見せ場として使ってきたわけですが、今回は小さな作品が置いてあるだけ。それも別の人によるものです。

今回の展示では、3階の展示室と4階の展示室がペアとなって構成されているので、中庭は余分なんです。なので、今回の展覧会の趣旨を示す作品を痕跡として置いておけば、それでもう十分だと思いました。何もないようだけど、そこがすべてを象徴しているのです。

置かれているのは現代美術の作家、曽根裕さんの作品です。曽根さんは僕の母校でもある東京藝術大学建築学科の出身で、僕は非常に大きな影響を受けています。特にインスタレーションについての考え方ですね。インスタレーションとは、一枚の絵があることでその部屋が丸ごと変わってしまうような、絶妙な絵の位置をきちんと決められるかどうかであって、空間を何か演出するようなことをやってはいけない、ということです。

今回、曽根さんへの敬意を示す意味で、使わせていただきました。その前にある椅子は、「ヴィデオを待ちながら:映像,60年代から今日へ」展(2019年、東京国立近代美術館)のために僕が設計した椅子ですが、曽根さんから誉めてもらって、以前にこれを鉄板でつくったらいいじゃない、と言われたものです。

中庭の作品だけでなく、展示のいたるところで2つで1組の配置が見られます。この構成を採った理由は?

人間の認知というのは、常にものが複数あるところから生まれてきます。何かと何かが併置されたときに、これとこれは似ているとか、これとこれは関係しているとか、そういうことを感じる原始的な能力があるということです。ベンヤミンが言うように、その力によって人間は、言葉を聞いて何かを連想したり、夜空を見上げて星座を見出したりもできるようになったわけです。

この展覧会でも、ここは共通しているからそこにひとつのテーマがある、ここは違うからそれぞれのプロジェクトのオリジナリティがある、ということがクリアに見えてくるだろうと考えて、2つをセットにして展示するということにしました。通常の展覧会であれば、たくさんのプロジェクトがたくさん並んでいるのを見たうえで、「この建築家はこんなことを考えてるんだ」みたいなことが理解できるわけですが、今回の展示はこれとこれはここが共通してるということが、2つ1組でそれぞれにわかるようになっています。 3つ、あるいは4つをセットにするということも当初は考えましたが、ここはシンプルに2つずつでいこうとなりました。

規模が大きいものと小さいもの、あるいは用途がまったく異なるもの同士を、あえて組み合わせているようにも見えます。

そうですね、それによって結果的に何で結び付いているのかが明快になったと思います。どの建物とどの建物を組み合わせるかは、綿密に考えました。展示の効果や全体のバランスも考えて、既に決まったペアも、もう1回バラバラにしてやり直したりもしています。

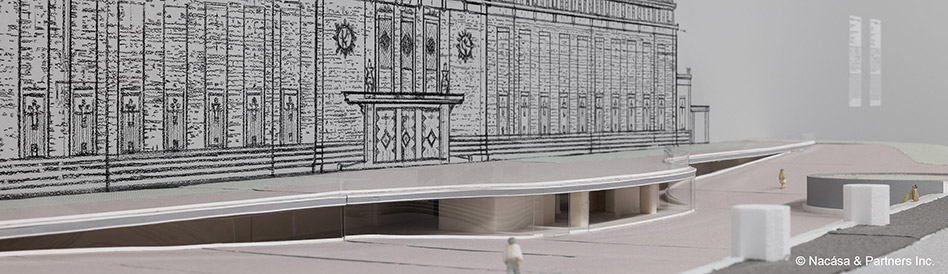

© Nacása & Partners Inc.

キャプションも重要ですね。僕はキャプションを読むことで、ペアになっていることに気が付きました。

企画の途中段階では、2つに共通するテーマを「シンメトリー」とか「風景設定」とかいったキーワードで示そうとしていたんです。これに対して運営委員の千葉学さんから、「概念が整理されすぎているので、もう少し発見的な説明にしないと駄目なんじゃないか」とアドバイスをもらいました。その通りだなと思って、それで各キャプションの書き出しを揃えて、その中にもう少し発見的な解像度で言葉を埋め込んでいます。宝探しみたいなものなんですよね。最初は何が埋まっているかわからなくて、カギを見つけた途端にそれを探したくなってくる。

建築模型のつくり方もそれぞれ面白いですね。

もう一点、展示で考えたのは、建物をひとつのプロジェクトとして完成模型で見せるのではなく、バラバラの状態で見せようということです。それで、断片と断片を組み合わせるというやり方を選びました。その建物のどの部分を取り上げるか、模型のつくり方や縮尺、模型の材料をそれぞれ入念に考えました。

プロジェクトをバラバラにしているので、プロジェクトがどういうものなのかについては、わかりにくいかもしれません。でも、こういう見方も楽しいよね、建築にもこういう見方があるよねというのは伝わると思っています。

最近は建築の専門家だけでなく、一般の来場者も多いと聞いています。そういう人の場合、建物の全体像を見るという訓練を受けていない。「ここは気持ちいい光が入ってくるな」とか、そういう断片的なことしか感じていないわけで、逆にこのやり方が理解しやすいかもしれないとも思います。

統一された全体があって、そこから部分がそれぞれ説明可能であるというのは、建築家の勝手な思い込みです。プロがプロに対して説明する際にはそれが求められるけど、そんなことは必要ないのかもしれない。建築家のそういう職業病的な思い込みが、かえって建築の読み取り方を狭めている可能性もあると思います。

一方で、壁の色や照明の色温度のコントロールなど、展示設計に携わるプロフェッショナルならではの工夫もいろいろと凝らされています。

そのあたりは展示構成を考えるのと同じレベルでいつも気にしていることです。予算の限界から、そのあたりしか変えられない展示もあるのですが、光環境によって空間がまったく違って見えるので、とても大事なことです。

© Nacása & Partners Inc.

展覧会のもうひとつの特徴は、いろいろな人とのコラボレーションが見られることです。プロジェクト自体が共同設計のものもありますし、今回の展示においても、共働が行われています。先ほど触れた曽根裕さんのほか、アーティストの竹浪音羽さんも参加しています。

共同設計は、普段から意識して行っていることです。展覧会も一人の世界で完結してしまうより、他者が何らかのかたちで入ってきて、それとペアをつくる方がやはり面白い。自分がつくったものとの対話がうまれ、そこに新たな発見が生まれると考えています。

竹浪音羽さんには、模型に置かれている人型もつくってもらいました。建築ではなく人型の方に注目して、「これ、かわいい」と言ってもらうのも、それはそれでいいかなと思います。

西澤さんはこれまで、展覧会の展示デザインを多く手がけてきました。今回もそれを行ったわけですが、一方で今回は、展示される作家の側でもあります。そのあたりはこれまでと大きく違ったのではないでしょうか。

確かに一人二役でした。でもこれまでやってきたことと、基本は変わらないと思います。料理する材料が、外で採ってきたものなのか、今までつくって取ってあったものなのか、その違いくらいです。自分の作品ではあるけれども、過去の作品はあくまで素材なんです。だから、いつもの通りやればいい。冷蔵庫にあるもので料理をつくるのと一緒です。開けてみたらこんな野菜とこんな肉があるので、こんな料理をつくりました、というだけの話です。

自分がつくったものについて、後から発見することも大事です。過去にマニフェストとして掲げたことを、再生産して打ち出すだけでは、自分がそこから出られなくなってしまうので。

なるほど。そのあたりが、展覧会のタイトルとも結び付くのですね。

https://bunganet.tokyo/