Case Study #3

積み木のような、住人自身の家づくり

一見、建築家のコンセプチュアルな創意があふれる住宅。4つのコの字型のユニットが、角度を変えて並べられている。じつはこのユニットは、施主が設計に参加するための仕掛けだった。より広く感じるように、より空が見えるように……。施主の戸田健二さん一家の想いが詰まっている。

作品 「未完の住まい」

設計 山﨑健太郎

施主 戸田健二 ショップマネジャー

司会・まとめ/本橋 仁

写真/黒住直臣

-

キッチンの上の2階収納室から1階を見下ろす。大きな吹抜けを、4つのユニットが囲んでいる。

住宅は自分の自由につくりたい

戸田さんは、山﨑さんと出会う前には、ほかの方に設計を依頼していたそうですね。

山﨑健太郎僕が設計の依頼を受けたとき、戸田さんは少し悩んでいました。自分の頭の中にある建てたい住宅のイメージを伝えても、相談していた設計者には、そんな家には住めないよと一蹴されてしまったそうです。

戸田健二そうなんです。どうやら住宅には決まった「型」のようなものがあるようで、自分の自由にはできない、そう感じてしまいました。たとえば、「最低1部屋は和室も必要です」と言われたりして、そうした慣習に従わなければならないのか、というもどかしさがありました。僕がアメリカに住んでいたことも関係あるかもしれませんが、機能が決まった部屋を強いられることに、すごく違和感がありました。

山﨑すでに住宅観をしっかりもっていたので、前の設計者とはうまくいかなかったようです。僕と戸田さんには共通の友人がいたので、知り合うことができました。その友人とは別の仕事を一緒にしていたこともあり、僕のことをよく理解してくれていて、相性のよい戸田さんと出会うきっかけをつくってくれたのです。振り返ると、お互いにタイミングがよい出会いだったと思います。

そこからすぐに設計に取りかかったわけではなく、こんな家に住んだら楽しいよね、なんていう話のやり取りを最初のうちは続けていました。

住宅観の共有からスタートしたのですね。具体的な設計はどのように進みましたか。

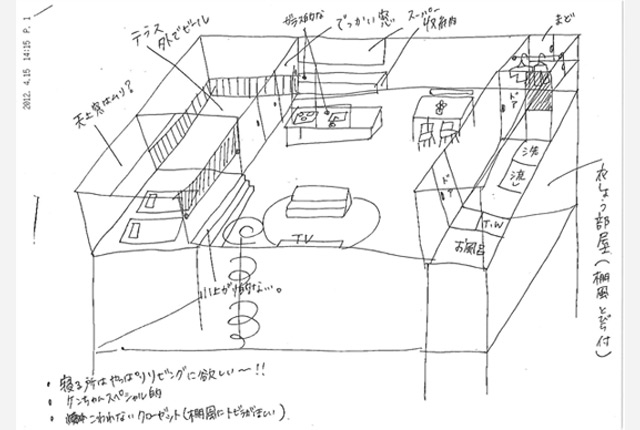

山﨑最初の頃のやりとりは、どこの設計事務所でもやられているような一般的なものです。ただ戸田さんは、事務所で話して一度は納得して帰ったはずが、その後、膨大な要望のメモをFAXで送ってくるんです(笑)。たとえば、1階がすべて収納で、螺旋階段を上がると2階は仕切りのないワンルーム、というようなイメージが描かれたスケッチも送られてきました。

戸田アパレル関係の仕事柄、服をたくさんもっているので、できるだけたくさんの収納が必要だと思ったんですよ(笑)。

-

「機能を満たすユニットを決め、その配置は、模型で一緒にスタディしました」

建築家 山﨑健太郎 Yamazaki Kentaro

「図面ではイメージできなかったのですが、模型だと空間を感じることができました」

施主 戸田健二 Toda Kenji

要望を形にするシステム

そうした要望をどのように設計につなげていったのでしょうか。

山﨑FAXのスケッチにもあるとおり、戸田さんは、家族と過ごす広々としたリビングがほしい、といつも言っていました。またやはり仕事柄、とにかく収納のことも気にしていましたね。そうした要望を全部聞いていると、敷地を大幅に上まわる広さが必要でした(笑)。建築家にとって、施主が主役であるというのは、あたりまえのことである一方、施主の要望を聞き入れるだけではもちろん設計はできません。これから暮らしていくのはふたりなので、押し付けるような設計をしては絶対にいけませんから、どう設計に参加してもらうかが重要でした。

とはいえ、建築を専門としていないふたりには、図面による説明だけで打ち合わせするのは難しいと感じていました。何か一緒に設計を進めるためのツールが必要です。そこで、機能を満たす住宅のユニットだけを僕が決め、その配置を一緒に模型でスタディする方法をとりました。

どの事務所でも行っているであろう模型によるスタディを、クライアントにも公開した方法といえるかもしれません。このスタディのシステムを決めたところに、建築家としての生みの苦しみがありましたが、その後の戸田さんとのやりとりは、とても楽しいものになりました。思わぬ発見もありましたし、空間がどんどんよくなっていくな、という実感もありました。

戸田図面では、どうしても実際に空間になったときのイメージがしづらかったです。模型にしてもらい、一緒に手を使って動かすことで、空間の広がりなどを感じることができました。

そのスタディのシステムについて教えてください。

山﨑戸田さん夫妻の広い家がほしいという要望は、よくよく聞いてみれば、家族全員がいつも一緒にいられる広さの空間で暮らしたいというのが本音だったんです。そこで、真ん中に大きな吹抜けの空間をつくり、そのまわりに必要な機能をもったユニットを用意する、という構成を提示しました。寝室、キッチン、水まわり、趣味のスタディルームといった機能を、「0.5部屋分」の広さのユニットにしたのです。これは、各ユニットと真ん中の吹抜けの空間をそれぞれつなげることで、感覚的には本来必要な「1部屋分」の広さを確保できるという考えです。

収納のことを気にしていた、とのことですが。

戸田もともと、妻とふたりで2LDKのアパートに住んでいたのですが、1部屋は服を隠すようにまるごと収納だけに使っていました。ですので、大きな収納も要望のひとつでした。

山﨑ただ、僕のような他人の目から見ると、戸田さんが持っている服は隠す必要のないセンスのよいものばかりでした。そこで、ユニットの2階部分をすべて開放して収納にしたんです。そうすると広さを確保しつつも、収納が得られる。今は収納ですが、家族の変化に応じて子ども部屋に変えられるようにもしています。

戸田さんは、この模型でスタディをしてみて、いかがでしたか。

戸田スタディをしているときに僕らが大事にしたいと思っていたのは、この吹抜けの空間の広さでした。ただ、それは、物理的な広さという意味ではなくて、キッチンからどの部屋も見渡せたり、部屋のどこからでも空が見えるような視線の抜けでした。模型をつくってもらったことで、そういった自分たちの希望も明らかになっていったし、一緒に議論を重ねながら設計にかかわることができました。

山﨑たとえば広さを感じるためには奥行きの出し方も大事です。そうしたことも、模型を見ながら、一緒に確認することができましたよね。ユニットがさまざまな方向に角度をもっているのは、こうした要望を戸田さん自身の手によってスタディした結果なんです。空が見たいという要望には、ユニットとユニットとのあいだに窓を設けて、視線が空に抜けるようにしました。

このスタディのシステムには、建築家として、どのような想いを込めていますか。

山﨑建築家として、いかにクライアントとの着地点を見つけるかが、僕たちの設計の仕方だと思っています。今の時代、暮らすためのリテラシーは誰しもがもっていますから、建築家が落としどころをしっかりコーディネイトできれば、住み手自身で設計を考えることは十分可能です。この成熟した社会では、建築家の役割も変わってきていると思います。そのために、生活をよりよくするツールとしての建築は、いまだ非常に有効だと思っています。

この住宅も、一見すると建築家のコンセプチュアルな形態操作にも見えてしまうかもしれませんが、むしろ自我を抑えてクライアントとのコミュニケーションを優先させた結果なんです。建築家が周辺環境を読み解き設計を行うのはあたりまえのことですが、そうした設計の与件に施主という存在も含まれているわけですから、コンセプチュアルなだけではいけないと信じています。

今は「未完」でいい

「未完の住まい」というタイトルが付けられていますが、「未完」とはどういうことでしょう。

山﨑子ども部屋のことを考えて、今は「未完」にすべきだと考えたんです。設計中に戸田さんにお子さんが誕生したことが、とても大きな設計の転換点だったのです。将来、お子さんができるだろうという想定も設計ではしていましたが、いざ実際に授かると、その現実感はまったく違うものでした。最初は、とにかく収納をどうするか、という議論でしたが、途中から子ども部屋をどうするべきか、ということを本気で考えるようになりました。

戸田本当に子ども部屋はいるのか、という議論に立ち返ることにもなりましたね。将来の住まい方を考えることは、どういう家族でいたいかを考えることだと気付かされました。ただ、親がどんなに考えても、子どもたちがどう考えるかは、まだわからないことです。だから、親だけが先まわりしてすべてを決めてしまうべきではないよね、と考えることができました。それが、この住宅の「未完の住まい」というテーマでもあります。

山﨑今思い返せば、戸田さんが最初に抱えていたストレスは、いわゆるnLDKという住宅の形式が、家族の形まで束縛してしまうということに対する懸念だったのだと思います。nが2になれば子どもはふたり、nが3になれば3人という、建物に自分たちの暮らしをあてはめていく生活はふさわしくないと感じました。将来のことは将来考えればいい、というおおらかなふたりなのだから、家族の形は自分たちの手で決めていくべきです。子どもの誕生ということを契機に、ふたりの望む家族の形を自分たちでスタディするべきという気付きが、やはり今回の住宅の設計で、一番大事なことだったと思います。

戸田他人がこの住宅を見ると、「どうやって住んでるの?」と言われますが、僕たちの家族は、むしろこの家じゃないと住みづらいとさえ思っています。

住みはじめて今年で3年たちましたが、今後も生活に合わせて変わっていくと思います。子どもが成長して本人が希望すれば、壁を設けても構わないと考えています。

建築家のものではなく施主のもの

ある程度、施主に委ねた設計のあり方です。

山﨑建築を使う人が設計から一緒に考えるということは、竣工後に建築を使うためのいわばトレーニングだと思います。「未完の住まい」の設計プロセスが、まさにそうでした。たとえば、この住宅のスタディを、「施主の話を聞く」ということ自体をコンセプトに標榜して語ってしまえば、聞こえはいいですが、建築家の設計のアリバイづくりにも聞こえてしまうはずです。

この住宅にしても、僕の好みとしていえば、あえて箱を斜めにずらさなくてもいいんです。角度が何度あるか、という議論よりも、大事なのは施主がスタディを通して、自分たちの住宅として考えられるようになったということです。つまり、この建築をどうやって使っていこうか、という発想が施主の頭のなかに自然と思い浮かぶ状況を生むことが重要だと思います。

ほかの仕事でもそうですが、施主と一緒につくりあげたと思える仕事は、楽しかったという感覚がいつまでも残ります。もちろん、施主と意見が食い違うときもありますよ(笑)。そうしたときに、建築家として意見をはっきりと言うこともありますが、それは決して、相手の意見をねじ伏せてしまおうというものではありません。

引き渡した後に、建築が建築家のものではなく施主のものだ、と感じてもらうことが必要です。その方法を、これからの仕事のなかでも引き続き探求していこうと思っています。

まとめ

「標準」から個人仕様の道具へ

文/本橋 仁

キッチンや浴室の入った4つのユニットが、さまざまな方向を向いて置かれている。その角度の振り方は、机上の計算だけで決められたものではない。この配置は、模型を通した建築家との対話のなかで、施主の戸田健二さんが、「感覚」を用いて設計に参加した結果なのである。その「感覚」のもとは、どのような家族でいたいか、という施主の主観によるようだ。

なるほど、この住宅の設計者は、建築家の山﨑健太郎さんであるとともに、施主の戸田さんでもあるのだ、と確信させるプロセスである。そして、使う人が変われば、建築の形も変わるというあたりまえのことにも、またこのスタディの方法から気付かされる。

マンションの広告を見れば、そこには必ず「nLDK」の表記で部屋の広さが書かれている。個室が何部屋という固まった住宅の形式に対しては、建築家もずっと以前から批判的に住宅を発表してきた。しかし、擁護すれば、この言葉が生まれた当時は、nLDKによる効率的な住宅の大量供給こそ、劣悪な住環境を改善し、生活の質を向上させる役割を担ってきた。「標準」を決めることで、平均点以上の生活が担保されたのである。

しかし不幸なことに、住宅の一方的な供給は、建築を自らのものとして考える思考、それすらも奪ってしまったのかもしれない。本来、住宅はその建設こそ大工に任せども、日々の修繕や、ちょっとした改修などは、自ら行うものであった。メンテナンスを業者に依頼するのがあたりまえとなった現代は、どこか建築をプロフェッショナルな領域へと押しやり、住宅はまるでありものの器となってしまったように思う。

「未完の住まい」は、戸田さん自身の手で特別に調整した生活の「道具」となった。であるならば、その住みやすさを、他者がとやかく言える立場にない。この住宅が、誰のものであるかは、戸田さんご夫妻とお子さん、また、これから新しく生まれようとする命が幸せに暮らしていくこと、それによって立証されるだろう。