Case Study #1

建築家が骨格、施主が皮膚

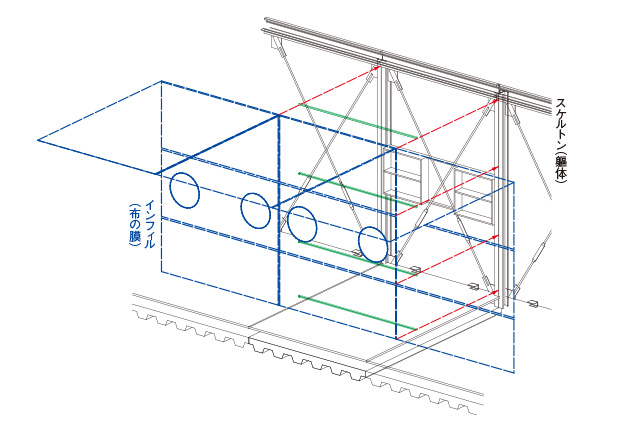

住宅の骨格であるスケルトンを建築家がつくり、内装などのインフィルを施主自身に委ねた住宅。その「インナースキンハウス」のインフィルは、当初は取りはずし可能な布の膜でつくられていた。引き渡しから15年たち、施主のプロダクトデザイナー・北真吾さんの手によって、インフィルは何度も生まれ変わり、更新されている。

作品 「インナースキンハウス」

設計 内海智行

施主 北 真吾

プロダクトデザイナー

司会・まとめ/豊田正弘

写真/傍島利浩

取りはずしのできるシステム

「インナースキンハウス」がつくられた経緯からうかがいます。

内海智行北さんとは留学先の英国王立芸術大学院で知り合いました。彼はプロダクトデザイン、僕は建築でしたが、そこでデザインについての意識は共有していたように思います。

北 真吾まずオーダーしたのは、コンセントや備え付けの家具が後から動かせるような方法を考えてほしいということ。それからテイストはモダンにしてほしいと。イギリスでいうテイストとは様式のことですが、そこは話さなくても理解してくれました。

内海小住宅の使い方というのは、時がたてば変わります。その読み取りを建築の設計側で用意しても、そうなるとは限らない。当時、施主ごとに変わる方向性を読み取って、その人に適応するユニバーサルスペースをつくろうとしていました。まずオープンにしておいて、それを設計のプロセスを通じて施主と共有して、そのまま手放して渡す。そんなやり方を試みていた。僕は独立した当初からスケルトン・インフィルを意識していました。

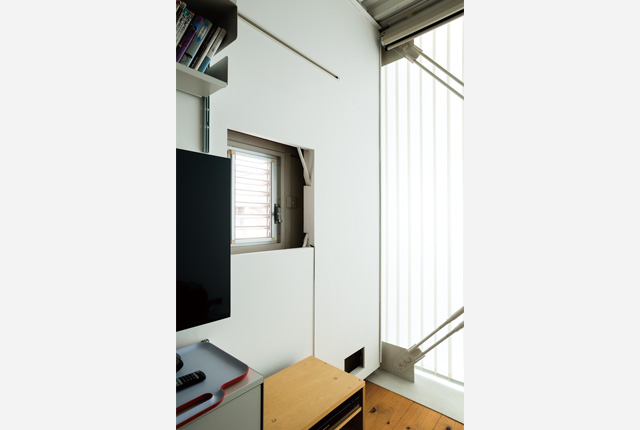

それでここでは、インフラは外部に、配管・配線やコンセントはいっさい埋め込まず内部に露出させています。

北内海さんからは、1820㎜ピッチなどの寸法を提示されたのが大きかったですね。それを自分で把握すると、室内をいじることを考えるきっかけになる。

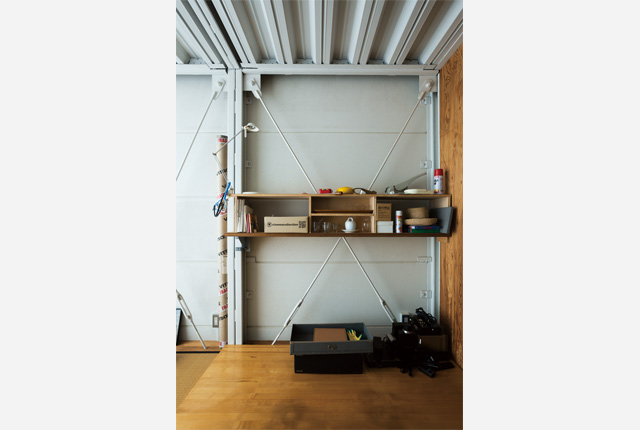

内海北さんはプロダクトデザイナーでモデュールへの理解度が高いから、そこはすごく意識しました。また軽量鉄骨造では釘などが打てないので、「クランプ」という方法を開発して提案したんです。電設資材などの汎用品(クランプ)をCチャン(C型鋼)の軀体に一次的に留めれば、二次部材はどうにでもなる。彼にカタログを渡すと、自分で注文していろいろとつくりはじめた。

僕は住宅にかかわる以上、ユーザー主体だという気持ちをずっともっていたんです。分離発注のインフィルを目指すなかで、内部に布のフィルターを足してみようと思いついた。ただデザイナーだから、布がピンと張ってないと納得しない(笑)。

北デコレートの部分は引っ掛ければいいというのは、なるほどと思いました。全体の布も簡単な工事ではずせるという安心感がありましたね。

内海建物を使いこなす知識とか、軀体と生活との関係性を自分で調整する知識が、ユーザー側にストックされることが大事だと思うんです。今の社会は、ハイスペックな商品を与えられ、それをそのまま消費していくシステムです。そういうことへのアンチの気持ちが強かった。北さんには、内部を変えていく具体的な方法を伝えつづけてきました。

「インナースキン」のシステムも、クランプと同じように、指でひねって留めるわけですね。

内海蝶ネジで簡単に調整可能なものにしました。仮付け→調整→決定というプロセスを繰り返す。飽きたら変えてしまえばいいんです。

ユーザー主体で住宅をつくるとき、施主とのあいだに培った信頼関係があって初めて、対等な立場としてコンサルテーションやマネジメントができます。

北内海さんとは学生時代からの信頼関係があったので、わりと安心して任せていました。お互いに言いたいことを言ったし。それで住んでみると、内海さんの考え方が全部わかってきた。

軀体で信頼を得る

施主との信頼はどうやってつくり出すんですか。

内海僕の住宅づくりは「段階供給」という方法をとります。

まず周辺のコンテクストを読み込んでボリュームを与え、軀体をつくる。インフラに直結した設備も取り付けます。そこまでが「一次供給」で、工務店の見積もりを分け、完了検査を受けます。僕にとってそれが建築の完成品です。

その後の「二次供給」、インフィルは多様化した「好みの編集」になります。設計者には解決不能な問題をはらんでいる。それは施主の趣味によって時間をかけてつくるべきなんです。もちろん引き続き設計することもあるけれど、北さんのように自ら手を加える人もいれば、別のインテリアデザイナーが入ることもある。施工会社を替えることすらあります。建築家は個別のファッションとか○○風というのを嫌うけど、みんな等価だと思っているんですよ。建築には内外一致の原則に伴う美学がありますが、僕はそれをプロセスごと切り離します。

そういう立場を担保するのは、説得力のある「箱」ということでしょうか。

内海そう、設計者はやはり軀体で信頼を得ることです。だから技術者としての側面は譲れないし、頑固にもなります。

それはプロダクトデザイン的にはどうですか。

北こちらの世界から見ると内海さんの考えはあたりまえのことなんです。むしろ3Dプリンタやファブラボにより、プロダクトデザインがマスから一品へと建築的になっていく可能性もあります。

ユーザーの共感を育てていく

内海さんの設計のプロセスは、他者にもはっきりと見えて、施主もチームのひとりとしてとらえている。

内海参加型というのは、共感をどこでつくりあげるかというプロセスの問題なんです。いろいろな言葉を投げかけて、相手の関係性のなかに割り込み、共感を育てて、一緒につくっていきます。

そのプロセスで一番難しいのは、施工者に信頼されることです。そのためには、ものをつくっていくプロセスをきちんと制御し、マネジメントができなければならない。オーケストラの指揮のようにマルチタスクが必要です。それを若い人に伝えたいと思います。

北内海さんは現場の職人さんたちと僕を会わせようとしましたよね。工務店の親方とは15年のお付き合いになり、この家を知りつくしている。親方と僕で2年に1度くらいはどこかをいじっています。それはすごくありがたかった。

内海最終章では、施主と施工者が懇意になるように仕掛けていくんです。そして設計者はフェードアウトする。書類だけでなく人間関係も引き渡しをします。

最近、中古マンションのスケルトン渡しの価格が高騰しています。がらんどうにして、好きに使っていいですよ、という状態で売るのがはやっているようです。

内海流行ではなく、その価値観を大切にする世代が育ってきたのだと思います。

北この家も内部に壁がないので、丸見えだけど安心感がある。スケルトン渡しもブラックボックスではないから、同様に感じるんでしょうね。

内海ここは設備の引き回しが視覚化されているけど、そういう物理的な関係性と向き合ってこそリノベーション文化が育っていくのだと思います。

北今「Make」という自分自身によるものづくりのムーブメントがあって、日本でも若者を中心にイベントが開催されています。ところが本家のサンフランシスコなどを見ると、それは町の発明家たちによる祭典なんですね。アメリカには自分でつくれる人は偉いというカルチャーがある。DIYの店にしても、あちらでは家を建てられそうな材料と工具が置いてあります。

内海日本人は細部のこだわりが強い一方で、空間をどう使うかのリテラシーは発展途上です。でも若い世代はだいぶ変わってきました。今後はユーザーが施工の技能者と直接結びつくようになると思います。

人の喜びに貢献するデザイン思考

そうしたつくり方は、オフィス併用住宅などビルディングタイプにも関係しますか。

内海僕は共同住宅を多く手がけています。資産や土地の分筆などにかかわるマネジメントも自ら行うし、近隣の土地売買のアドバイスもする。そうやって職域が広がることで、従来の建築家像は変わっていくと思います。ディベロッパー的な仕事もデザイン思考が問われますから、たとえば隣家を束ねて街の一角を変えるようなことでも、ものをつくる主体性を超えて、果たせる役割が多くあります。

いろいろな情報をもっていて、地場の不動産屋さんみたいですね。

北大学で教えていると、ものをつくる能力が神話的になってしまい、造形力を高めることを学習するのは難しいと感じます。内海さんのいう不動産などは複雑なビジネスの世界ですが、努力して実践すれば経験として身に付いていきますね。

内海コミュニティやまちづくりも、結局はひとりの喜びに貢献するデザイン思考を社会にどう役立てるかの問題だと思います。顔の見えるユーザーを含め、そうした具体的な周辺をとりまとめる実践力のある建築家が、社会的な存在として肯定されることを望んでいます。

今設計者の立場は確かにカオス的な状況ですが、いろいろなプロセスをシステムとしてとらえ、新しい職能を生み出すことが大事だと思います。人間の欲望には際限がないけれど、それを抑えてでもみんなで共感をもとうという時代にシフトしてきたと思います。時にはサポーターに徹するなど、これからの設計者の役割はすごく広がっていくというイメージがあるんです。

まとめ

変化を繰り返す「考える箱」

文/豊田正弘

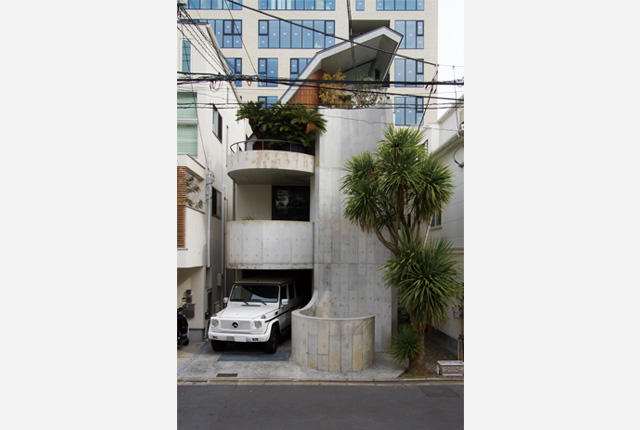

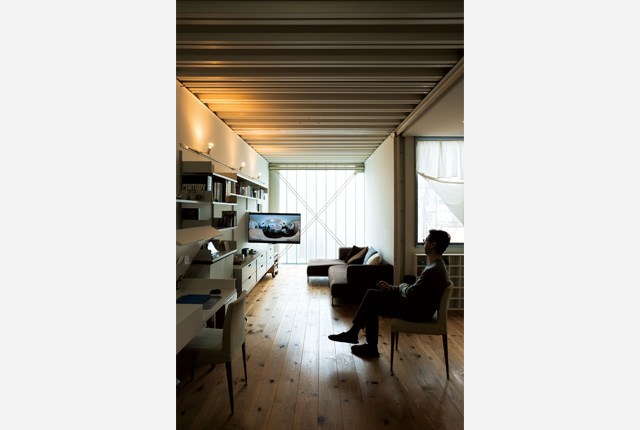

書斎を内蔵した軽量鉄骨造の住宅は、私鉄駅前の商店街を抜けた先にあった。プロフィリットガラスとALCパネルの端正な立面を見せて、さりげなくたたずんでいる。ところがその内部にはさまざまな驚きが待っていた。

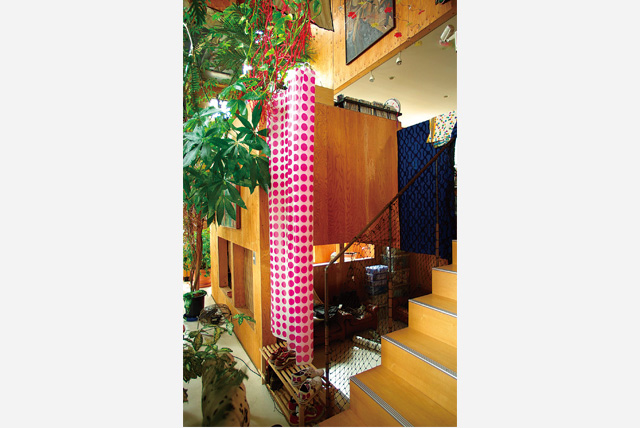

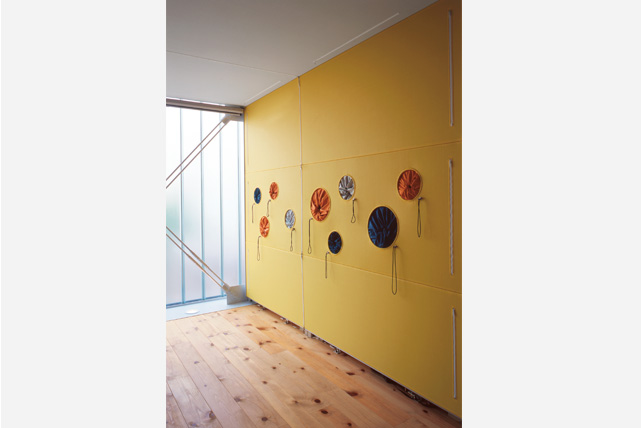

竣工後15年となる建物の名は、布の膜、つまりインナースキンでインフィルを覆ったことに由来する。円形の開口、巾着型の収納、ファスナーなどをもつカラフルで愛らしい表情が印象的だった。しかし今はその膜はない。内海智行さんの構想したユーザー主体の住宅は、きわめてアクティブなプロダクトデザイナーである住み手・北真吾さんにより、さまざまな手が加えられて現在に至っているのだ。つまりインナースキンの構成は、この家のある時期における一断面を伝えるにすぎない。

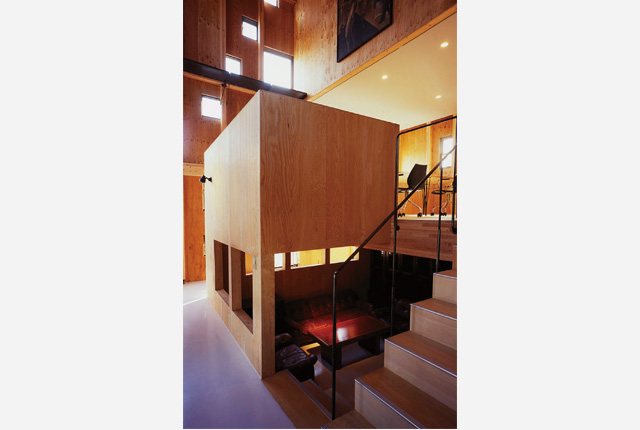

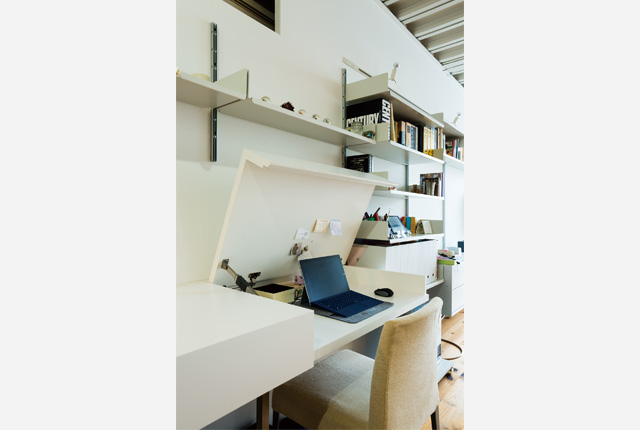

たとえば2階リビングの膜パネルははずされ、壁に12㎜厚のベニヤ下地を張って、1,820㎜の軀体スパンに合わせた収納システムが取り付けられた。キッチンカウンターと連続する跳ね上げ式のデスク、1階につくられた和室、クランプ間に渡した天井照明、各所に設けられた棚など、その試みは数知れず。そこには、施主自らが材料を購入して製作したもの、半製品のシステムを導入したもの、職人によるオーダーメイド品などが、シームレスに共存している。時間を経て落ち着いた、しかしとてもカジュアルなデザインセンスがこの住宅全体を満たす。「ケーススタディハウスのような大量生産された中流階級の住宅。それを知る人でないと使いこなせない」と内海さん。

内海さんによるスケルトン・インフィルの方法は、「中野坂上の住宅」(2004)、「深大寺の入籠」(06)などで多彩な表情を見せて展開していく。それはシステムの合理性を追うものではなく、各ユーザーのライフスタイルを力強く後押ししているもののように感じられる。

「インナースキンハウス」は、1階土間に床を張った「老後仕様」を計画中と北さんは言う。設計者と施主との幸福な信頼関係に結ばれたこの住宅は、さらなる変遷を続けていくにちがいない。

-

内海智行

Utsumi Tomoyuki

うつみ・ともゆき/1963年茨城県生まれ。86年多摩美術大学美術学部建築科卒業。91年英国王立芸術大学院修了後、筑波大学大学院修了。91~92年Derek Walker Associates。92~97年大成建設設計本部。98年ミリグラムスタジオ設立。おもな作品=「中野坂上の住宅」(2004)、「深大寺の入籠」(06)、「Belvedere『遠望の週末住宅』」(08)。