Case Study #3

空洞化ビルのモザイク・リノベーション

彌田徹、辻琢磨、橋本健史の3氏は、浜松の中心市街地においていくつものリノベーション作品を手がけてきた。それら一つひとつもアイデア豊かだが、いずれも半径500mほどの徒歩圏内のビルにモザイクのように散在し、全体で街をもじわじわと活性化。空洞化していたビルが、生まれ変わろうとしている。

プロジェクト 「カギヤビル・三展(さんてん)ビル・渥美マンション」

設計 403architecture [dajiba]彌田 徹+辻 琢磨+橋本健史

取材・文/杉前政樹

写真/傍島利浩(特記を除く)

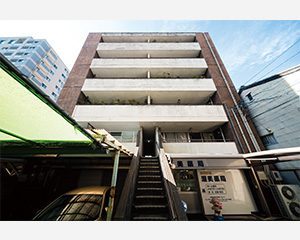

「カギヤビル」はJR浜松駅から北西に徒歩10分ほどの交差点沿いに立つ雑居ビル。戦前のレトロ建築のような凝った意匠はなく、むしろ意識しないと見過ごしてしまいそうな建物だが、よくよく観察すると、築50年以上を経たスチールサッシやガラスブロックが味わいぶかい。戦時下の空襲で壊滅的な被害を受けた浜松では、復興にあたって大通り沿いを防火帯にするために複数の権利者が集まり、「共同建築」と呼ばれる鉄筋コンクリート造のビルが大量に建てられた。だが権利関係が複雑なゆえに建て替えが進んでおらず、とりわけ浜松は老朽化した共同建築が数多く残り、市街地の空洞化が問題となっている。「カギヤビル」もそのひとつだったが、現在は16室中、空きは1室のみ。テナントにはあか抜けたアパレルショップや雑貨店、ギャラリーが入り、恵比寿や目黒にでもありそうな、感度の高い人気スポットとなっている。いったい何が起きているのか。

敷地を設計するという発想

始まりは2012年。このビルを購入した地元の不動産会社は、ボロボロな状態の建物に最低限の手を入れてスケルトンにし、若いクリエイター向けに貸し出した。床も壁もコンクリートむき出し、ガス水道も共用部までで、内装は好きなだけ自由にできて原状回復の義務もない。4階にギャラリーを設け、2階に地元出身の人気写真家・若木信吾氏がオーナーの書店が入ると、そこに出入りする人々やイベントなどを通じて評判が広がり、やがてテナントはほぼ満室となった。

この復活劇で重要な役割を担ってきたのが、浜松を拠点に活動する設計事務所403architecture [dajiba](以下、403と省略)である。「カギヤビル」内に「鍵屋の敷地」「鍵屋の階段」「鍵屋の基礎」の3つのテナントの改装を手がけている。それにしても、敷地とか基礎とか、なぜこんな不思議なネーミングをするのか、という疑問は、現地を訪れてすぐに氷解した。確かに彼らは建築空間の部分を設計しているのだ。たとえば「鍵屋の敷地」。これは店内を小分けにして、商品を置くスペースを月極で貸す「ニューショップ浜松」の内装だが、403がデザインしたのは、杉材の頂部に100㎜角のタイルを貼った、面積も高さもまちまちの展示用什器。出店希望者はタイルの枚数につき月100円(諸経費別)という手軽な賃料で極小ショップのオーナーになれる仕組みだ。これは建築の内部に「敷地」を借りるという「発想の設計」といえよう。什器のデザインでありながら、従来のモノの見え方が変わってくる。そんな小さな驚きがこの空間には仕掛けられている。

「鍵屋の基礎」は洋服をリメイクして販売するアパレルショップ。ここでも403が設計したのは、コンクリートブロックとガラスに囲まれた小空間のみ。その内部はミシン作業スペースとなっている。通りから見ると、店舗内に「小さな工房建築」が差し込まれ、まるでDJブースのように、街行く人が古着をリメイクする店主の手さばきを見物することができるのだ。

「鍵屋の階段」は、シェアスペース用の部屋に階段状の構造体を挿入。踊り場にあたる部分を宙吊り構造にしてダブルベッドサイズのロフトに仕立て、遊び心たっぷりのスペースを創出している。

いずれの計画も手を加える要素は最小限でありながら、既存建物のもつポテンシャルを「建築的な変換」で向上させようという意思を感じさせる。

小さくてもいい自分の手でつくる喜びを

403は、横浜国立大学の同期生だった彌田徹さん、辻琢磨さん、橋本健史さんの3人が集まって11年に設立。きっかけはその前年に開催された第1回浜松建築会議での出会いだった。「カギヤビル」から大通りをはさんだ向かいに立つ「三展ビル」の空き室を使ったワークショップに携わっていた3人は、隣室で美容室を営む林久展さんと知り合う。こちらも築50年超の老朽化したビルだが、美容室内は年季の入った中古家具と観葉植物がいい具合にマッチして、すこぶる居心地がよい。ここは工作好きな林さんが古い家具を集めてきてはアレンジし、コツコツと自作してつくり出した空間。室内にはスケボー板を再利用したブランコや、跳び箱にキャスターを付けた本棚など、自由な発想から生み出された個性的な家具であふれている。

浜松出身の辻さんは当時、横国大の大学院を修了したものの就職せず、このまま東京の設計事務所で働くのがいいことなのかと悩んでいた。そこに、肩肘張らずに自分のやりたいことで自由に生きている林さんと知り合い、こういう生き方もいいなと思ったという。同じ大学院で学んだ橋本さんはというと、横浜港の敷地に巨大コンプレックスを計画、といった都市的なスケールの研究をしてきたこともあり、その反動で、小さくてもいいから自分たちの手でつくることから始めたいと考えていた。彌田さんは大学院から筑波大に進んだが、住んでみると横浜よりもむしろ魅力的で、これからは地方都市がフィールドとしておもしろいと考えていたという。着目点は微妙にずれているが、浜松ならばやっていけそうな予感があった。いわば3人それぞれが、この地に埋もれている「社会資源」の匂いを嗅ぎつけたということになる。

廃材の寸法からデザインが立ち上がる

とはいえ、最初から順風満帆だったわけではない。初めての依頼は「渥美の床」。美容室の林さんが借りているマンションの和室の、しかも「床だけ」をリノベーションする仕事だ。先述のように林さんにとって大工作業はお手のものなので、キッチンやリビング、浴室は自分でリフォームし、駆け出しの建築家に1室だけ「仕事をつくってあげた」という感覚に近いのかもしれない。だが机上でしか建築を学んだことがない彼らは、自分の手で作業できることをむしろ喜んだ。林さんに工具を借りて使い方を教わり、隣室の天井を壊し、仕組みを観察。そこで出た廃材を細かく切断してモザイク状に床に敷き詰め、サンダーで磨いた。むろん素人仕事であるから平滑にはならない。だがその凸凹が足裏に妙に心地いい。

2番目の「三展の格子」もクライアントは林さん。美容室内に休憩スペースがほしいという依頼に対して、資材は屋上のロフトスペースを解体して出た廃材しかない。そこで彼らは廃材を採寸し、模型をつくってパズルのように組み替え、ルーバーで囲まれた2畳ほどの極小空間を設計した。つまり廃材の寸法から編み出されたデザインだ。通常とは逆の発想から出発しつつも、単にエコロジカルであるというだけでなく、造形的な飛躍を遂げている。

既存を肯定して都市の懐に飛び込む

このようにして、403は既存ストックのよさを生かしつつ、そこに独自のアイデアをプラスすることで活動の幅を広げてきた。彼らはデザインをすべてコントロールすることをよしとせず、老朽化ビルを借景に、雑多な要素を受け入れ、調和させることを優先する。その背景には、古い空間に価値を見出し、センスよく使いこなすクライアントの存在があった。彼らの多くはかつて東京や海外などで働き、浜松に戻ってきた地元出身者だ。こうした人的財産もまた、街がもつ「社会資源」のひとつといえるだろう。

「私たちは日本が成長していたよき時代の“上澄み”で生きているような感じがします」と403は言う。彼らは若くして個性的なクライアントの懐に飛び込み、制約だらけの現場を踏みつつも、それを逆に楽しむことで設計の発想源としてきた。

モノがあふれ、人が減りゆく時代、これからの都市に本当に必要とされていることは何か? この切実な問いに対し、スクラップ・アンド・ビルドを繰り返さずとも、都市にはまだ十分な社会資源が眠っていることを、彼らは浜松での設計活動を通じて、身をもって証明しているように思えた。