- 展覧会TOTOギャラリー・間

- 開催中の展覧会

- これからの展覧会

- 過去の展覧会

- 展覧会レポート

- 展覧会他会場

- 開催中の展覧会

- これからの展覧会

- 講演会

- これからの講演会

- 公開中の講演会

- 過去の講演会

- 講演会レポート

- アクセス・利用案内・団体利用案内

- アクセス

- 利用案内

- 団体利用案内

- ミュージアムショップ

- Bookshop TOTO

建築文化活動

TOTOギャラリー・間

TOTO出版

Bookshop TOTO

展覧会レポート

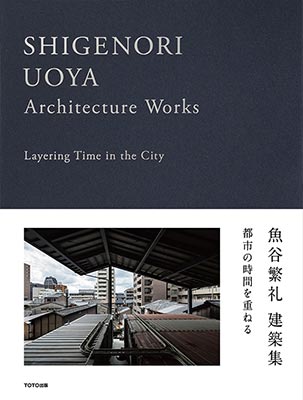

時間と空間の織物

レポーター=服部大祐

3階 GALLERY 1、建築家・魚谷繁礼のバックボーンでもある、20年におよぶ京都の都市リサーチから展示は始まる。

魚谷さんは、とにかく歩く。何かにつけて時間を見つけては「ちょっと散歩しようか」と、歩く。どこの街でも、深夜だろうと、お構いなしに何時間でも歩く。延々と歩きながら、かつてそこにあった市場が廃墟になっているのを目の当たりにして驚いたり、スラムで人と猫と鶏が同居しているのを見て喜んだりする。歩きまわることで、その都市の持つ魅力や課題を実感として身体に刷り込んでいるのだと思う。

都市が変化を続けることに対しての悲壮感や、失われたものに対するノスタルジーは一切無く、冷静に現状を把握した上で、より良い変化のあり方を合理的に考えるためにリサーチを行っているのだろう。

そして、僕ら棲み手の都合はお構い無しに変化を続ける、都市という生き物に対する押さえきれない好奇心が、その原動力なのだろう。

リサーチに続いて、これまでに完成した膨大な建築群の中から6つの作品が展示されている。

訪れたことがある中で特に衝撃を受けた作品「永倉町の住宅」「ガムハウス」がどちらも展示されておらず驚いたが、本展覧会のタイトルが“都市を編む”ということで「なるほど」と理解ができた。都市からでも、単一の建築からでも、自在に話を組み立てることができるのが魚谷さんの実践の強度と厚みだ。

3階 GALLERY 1、建築家・魚谷繁礼のバックボーンでもある、20年におよぶ京都の都市リサーチから展示は始まる。

魚谷さんは、とにかく歩く。何かにつけて時間を見つけては「ちょっと散歩しようか」と、歩く。どこの街でも、深夜だろうと、お構いなしに何時間でも歩く。延々と歩きながら、かつてそこにあった市場が廃墟になっているのを目の当たりにして驚いたり、スラムで人と猫と鶏が同居しているのを見て喜んだりする。歩きまわることで、その都市の持つ魅力や課題を実感として身体に刷り込んでいるのだと思う。

都市が変化を続けることに対しての悲壮感や、失われたものに対するノスタルジーは一切無く、冷静に現状を把握した上で、より良い変化のあり方を合理的に考えるためにリサーチを行っているのだろう。

そして、僕ら棲み手の都合はお構い無しに変化を続ける、都市という生き物に対する押さえきれない好奇心が、その原動力なのだろう。

リサーチに続いて、これまでに完成した膨大な建築群の中から6つの作品が展示されている。

訪れたことがある中で特に衝撃を受けた作品「永倉町の住宅」「ガムハウス」がどちらも展示されておらず驚いたが、本展覧会のタイトルが“都市を編む”ということで「なるほど」と理解ができた。都市からでも、単一の建築からでも、自在に話を組み立てることができるのが魚谷さんの実践の強度と厚みだ。

ガムハウス(京都府、2019年)

©笹の倉舎 / 笹倉洋平

©笹の倉舎 / 笹倉洋平

展示された6枚の断面詳細図を見ていて改めて思ったのだが、京都で町家改修の仕事に携わっていて体感するのが、その上部構造の軽さだ。

現行法、特にベタ基礎でつくられる建物は、どっしりと地面に腰をおろした基礎RCの量塊によって、基本的に地球との間に明確な境界線が引かれる。それに対し、およそ100年前に建てられた京都の町家は、そのほとんどが石場建てだ。文字通り、石の上に建物が乗っかっただけのつくりなので、地球との境界が非常に曖昧だと言える。

地面をそのまま床仕上げに用いても良いし、掘り込んで空間を広げてしまっても良い。襖や障子戸で仕切られた平面的な自由さと同様、断面的にも非常に自由度が高い。

そして、解体現場でスケルトンにされた町家では、もはや内外の領域すら朧げになる。軸組のリズム、光の濃淡が、かろうじて都市と建築の境界を浮かび上がらせている。

そのような町家という「型」と日々対峙してきたことは、魚谷さんの作品がもつ、都市・街路・路地・建築が連続的に繋がっていく空間性と無関係ではないだろう。

現行法、特にベタ基礎でつくられる建物は、どっしりと地面に腰をおろした基礎RCの量塊によって、基本的に地球との間に明確な境界線が引かれる。それに対し、およそ100年前に建てられた京都の町家は、そのほとんどが石場建てだ。文字通り、石の上に建物が乗っかっただけのつくりなので、地球との境界が非常に曖昧だと言える。

地面をそのまま床仕上げに用いても良いし、掘り込んで空間を広げてしまっても良い。襖や障子戸で仕切られた平面的な自由さと同様、断面的にも非常に自由度が高い。

そして、解体現場でスケルトンにされた町家では、もはや内外の領域すら朧げになる。軸組のリズム、光の濃淡が、かろうじて都市と建築の境界を浮かび上がらせている。

そのような町家という「型」と日々対峙してきたことは、魚谷さんの作品がもつ、都市・街路・路地・建築が連続的に繋がっていく空間性と無関係ではないだろう。

GALLERY 1展示風景(壁面:京都のリサーチ、中央:「郭巨山会所」を含む6つのプロジェクトの模型)

© Nacása & Partners Inc.

© Nacása & Partners Inc.

4階 GALLERY 2には、壁面を覆う約750枚の写真により、これまでの実践の多くが網羅的に展示されている。写真に添えられたキャプションは文字が小さく、展示室の暗がりとも相まって、ついつい読み飛ばしてしまいそうだが、実践における魚谷さんの思考が読み取れるので必見だ。きっと、恥ずかしいのでわざと文字を小さくしているのだと思う。

GALLERY 2展示風景(中央:「五条H町プロジェクト」模型)

© Nacása & Partners Inc.

© Nacása & Partners Inc.

写真群に囲まれるように、同じ室内に4つの進行中プロジェクトが展示されている。

どれも都市を更新していこうという強い意志に満ちた作品だが、ふとひとつの模型に目が止まる。改修により掘り込まれた半地下空間は、新たに刻まれた現在地から、遺された町家の架構を見上げている。現在から過去を見上げる、なんだか不思議で魅力のある空間だ。

ところで、発掘された遺跡なんかを訪れるとよく分かるが、地層は過去の時間の堆積だ。深ければ深いほど、時間を遡ってゆく。

そう思って先ほどの半地下空間を覗き込むと、平安京、あるいはそのさらに前の時代の空間から、現在を通過し、その先の未来を見上げているようにも思えてくる。空間のもつ時間=意味が反転する。

魚谷さんの言うところの「新旧の対比ではない設計」が、空間に対するそういった多義的な意味付けを可能にしているし、京都の1200年の歴史と次の100年を同時に考える態度を支えている。

そして最後に圧巻なのが、京都から会場中庭に移築されてきたお茶屋建築の軸組、そしてその展示方法だ。それは、絶妙な配置計画と、数本の部材に施された加工によって、見事に中庭の鉄骨階段(ブリッジ)を空間構成の中に取り込んでいる。鉄骨階段が軸組の上下階を繋ぎ、軸組が2つのギャラリーを繋ぐ。

当たり前の話だが、建築行為においては、本来軸組が先につくられ、床や階段といった造作はその後に来るが、ここではその順番が逆になっている。ここでも時間軸がひっくり返っている。 曝け出された軸組部材は、驚くほどに華奢で心許なく、鉄骨階段の方がよっぽど安定感がある。構造部材と造作材の主従関係までもが揺らぎ始める。

結果として、軸組と鉄骨階段、どちらがどちらのコンテクストなのか分からないくらいに絡み合い、拮抗している。これは展示ではなく、建築そのものだ、と思った。

魚谷さんは、「基本的に、建築はその場に立ち、都市と共に変わり続けることに意味があると思う。今回の移築に、果たしてどんな意味があるのだろう。」と自問していたが、少なくとも、こんなにも面白い空間が生まれて、僕らはそれを体験する。軸組は、この後一旦京都の大山崎に移築され、10年後に再び元あったエリアに戻されるという。毎回、異なる組まれ方、使われ方をして、その度に新たな体験が刻まれてゆくだろう。仮に本来的な意味からは離れたとしても、そういったストーリーが折り重なってゆくのは間違い無いし、それで十分なんじゃないか、と思うのは少々乱暴過ぎるだろうか。

どこかで誰かが言っていた。「良い建築には合理と非合理、その両方が共存していることが必要だ。」そんな言葉を思い出す展覧会だった。

どれも都市を更新していこうという強い意志に満ちた作品だが、ふとひとつの模型に目が止まる。改修により掘り込まれた半地下空間は、新たに刻まれた現在地から、遺された町家の架構を見上げている。現在から過去を見上げる、なんだか不思議で魅力のある空間だ。

ところで、発掘された遺跡なんかを訪れるとよく分かるが、地層は過去の時間の堆積だ。深ければ深いほど、時間を遡ってゆく。

そう思って先ほどの半地下空間を覗き込むと、平安京、あるいはそのさらに前の時代の空間から、現在を通過し、その先の未来を見上げているようにも思えてくる。空間のもつ時間=意味が反転する。

魚谷さんの言うところの「新旧の対比ではない設計」が、空間に対するそういった多義的な意味付けを可能にしているし、京都の1200年の歴史と次の100年を同時に考える態度を支えている。

そして最後に圧巻なのが、京都から会場中庭に移築されてきたお茶屋建築の軸組、そしてその展示方法だ。それは、絶妙な配置計画と、数本の部材に施された加工によって、見事に中庭の鉄骨階段(ブリッジ)を空間構成の中に取り込んでいる。鉄骨階段が軸組の上下階を繋ぎ、軸組が2つのギャラリーを繋ぐ。

当たり前の話だが、建築行為においては、本来軸組が先につくられ、床や階段といった造作はその後に来るが、ここではその順番が逆になっている。ここでも時間軸がひっくり返っている。 曝け出された軸組部材は、驚くほどに華奢で心許なく、鉄骨階段の方がよっぽど安定感がある。構造部材と造作材の主従関係までもが揺らぎ始める。

結果として、軸組と鉄骨階段、どちらがどちらのコンテクストなのか分からないくらいに絡み合い、拮抗している。これは展示ではなく、建築そのものだ、と思った。

魚谷さんは、「基本的に、建築はその場に立ち、都市と共に変わり続けることに意味があると思う。今回の移築に、果たしてどんな意味があるのだろう。」と自問していたが、少なくとも、こんなにも面白い空間が生まれて、僕らはそれを体験する。軸組は、この後一旦京都の大山崎に移築され、10年後に再び元あったエリアに戻されるという。毎回、異なる組まれ方、使われ方をして、その度に新たな体験が刻まれてゆくだろう。仮に本来的な意味からは離れたとしても、そういったストーリーが折り重なってゆくのは間違い無いし、それで十分なんじゃないか、と思うのは少々乱暴過ぎるだろうか。

どこかで誰かが言っていた。「良い建築には合理と非合理、その両方が共存していることが必要だ。」そんな言葉を思い出す展覧会だった。

中庭展示風景

© Nacása & Partners Inc.

© Nacása & Partners Inc.

服部大祐 Daisuke Hattori

1985年横浜生まれ

2008年慶應義塾大学環境情報学部卒業

2012年メンドリジオ建築アカデミー修士課程修了

2014年-Schenk Hattori(アントワープ・京都)共同主宰

日本建築学会作品選集新人賞、東京建築士会住宅建築賞、京都建築士会藤井厚二賞など受賞

2008年慶應義塾大学環境情報学部卒業

2012年メンドリジオ建築アカデミー修士課程修了

2014年-Schenk Hattori(アントワープ・京都)共同主宰

日本建築学会作品選集新人賞、東京建築士会住宅建築賞、京都建築士会藤井厚二賞など受賞

Copyright © TOTO LTD. All Rights Reserved.

画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。

画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。