- 展覧会TOTOギャラリー・間

- 開催中の展覧会

- これからの展覧会

- 過去の展覧会

- 展覧会レポート

- 展覧会他会場

- 開催中の展覧会

- これからの展覧会

- 講演会

- これからの講演会

- 公開中の講演会

- 過去の講演会

- 講演会レポート

- アクセス・利用案内・団体利用案内

- アクセス

- 利用案内

- 団体利用案内

- ミュージアムショップ

- Bookshop TOTO

魚谷さんは100軒以上の町家の改修を手がけ、「郭巨山会所」で日本建築学会賞(作品)を受賞するなど、拠点を置く京都での活躍をイメージする方も多いのではないでしょうか。今回は京都を中心に、魚谷さんの都市に対する眼差しや、建築家としての関わり方について、磯さんがインタビューを行いました。前後編でお送りします。

展覧会のタイトル「都市を編む」について、どのような意味を込めたのか、そのあたりをまず聞かせてください。

大学生だった頃から、調査研究の対象として京都という都市に関係してきました。それが僕にとっての出発点だったので、建築をつくることでその場所をすっかり変えてしまうのではなく、建築と都市が絡む構図みたいなものをどう再編していけるのかに、ずっと関心がありました。京都は古い建物があるというだけではなくて、いろいろなことが重なり合って、形を変えながら今があるところが魅力だと思っています。その中で、歴史的にいろいろ考えながら、今、何を構成していくか。「編む」という言葉の中には、すべてが計画されたのではなくて、いろいろなことがありながら全体ができ上がってきた時間の経過があり、その延長として僕がここで建築をつくり、都市全体と関わっているという意味を込めたつもりです。

碁盤の目のような京都の都市構造から、縦糸と横糸でできているみたいなところで出てきた言葉かなと思っていました。

そういうところに落とし込めるとも思いますが、縦糸は何で横糸は何と説明すると、抜け落ちてしまうことも多いので、そういう説明は避けています。

3階(GALLERY 1)の展示ではリサーチとしてこれまでやってきたことが、まず提示されています。実際に建築をつくるうえで、都市に関するリサーチがもとになっているということですね。

そうですね。でも設計のプロセスとしてリサーチがあるわけではなくて、もう思想的背景としてリサーチがあると考えています。1200年前に計画され、つくられた京都という都市は、計画した主体はもう存在しないけれど、人々が住み込んでずっと生き続けてきて、これからも生きていく。これまでの歴史的なつながりを理解しないと何もできないから、思想的背景として知っておこうという思いが強くあります。

建築の社会性と空間性

大学院の頃からずっと続けられてきた研究が出発点になっているということでしたが、建築や都市へのスタンスが、学生の時から現在の実作まで、変わらず一貫していますね。

一貫している点もあるし、変わっている点もありますね。京都という街のポテンシャルを、もっと生かしていけないかという思いはずっともっています。ですが、町家の改修についての興味は、当初はまったくありませんでした。「古いものを残す」ではなくて、「今どう新しいものをつくる」が重要だと思っていましたから。例えばマンションや建売住宅に、今の京都にふさわしいシステムを仕込めないか、そういうことに関心があったのです。

でもやっぱり毎日、京都の街を歩いていると、本当に毎日1件ぐらいずつ、新しい解体工事の場面に出くわすんですね。さすがにこれはまずいだろうと思って、町家についての取り組みを始めました。やっていると、「町家の人」みたいにだんだん思われてきて、それはちょっとイヤだなと感じたりもしていたんですが、最近はまた、やはり町家の改修は面白いと思うようになっているし、土地も建物もそこにそれまであり続けてきたものということでは変わりはなくて、新築と改修とでそんなに違わないと思っています。そういうことに気付いたのは、変わったところかもしれません。

建築における社会性と空間性についても、考えてきました。建築ですべての社会問題を解決できるわけはないですが、でも建築はすべての社会の問題に関わってくるし、少しでもその解決に寄与できるところに価値があるだろうと思います。とはいえ、そういうその時々の社会性を飛び越えた、いつにおいても変わらない自律した建築の空間的魅力というものもあって、社会性と空間性は別のものだけど、どちらもきちんと考えていかなければいけない。そういう考えだったのですが、最近は社会性と空間性が別ではなくて、一つのこととしてとらえることができないかな、そんなふうに思えてきたんです。何か一つのコンセプトがつかめれば、社会性ももたせられるし、魅力的な空間をつくっていくこともできる。そういうことを考えるようになっています。

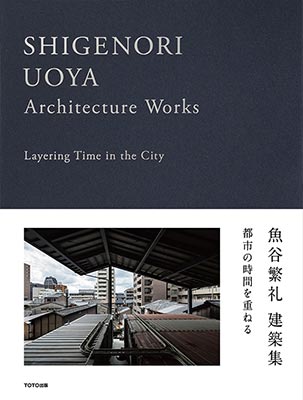

4階(GALLERY 2)の壁面展示や、今回、発行された著書『魚谷繁礼建築集』を読むと、手がけたプロジェクトの数が非常に多いという印象も受けました。そしてその中の非常に大きな割合がやはり京都という都市の中でやられている。ひとりの建築家が特定の地域で活動するのは、ままあることでしょうけど、それにしても一つの街でこれだけの数をやっているというのは尋常でない気もします。これは意識して選んだ結果ですか。

先ほども触れた通り、町家改修に関しては、日に日に取り壊される町家を見て、これを何とか生かさなければいけないと思って、そのためには素早くたくさんやらなければならなかったという面がありました。

町家改修への関わり方は、建て替えられそうな町家を見かけると、建物のオーナーのところへ出向いて、「自分に何か提案させてください」みたいに言いに行くという感じですか。

いや、そういうのは少ないですね。プログラムから考えて、ボリュームのスタディやコストの計算もやって、計画の提案を行う、それができればそれに越したことはないですが、こういうやり方は時間がかかってしまうのです。初めた頃は特に、早くたくさんという意識がありましたから、不動産屋が古い建物の案件があったら僕らにデザインを回してくれて、それでパッと改修工事をして、販売するみたいなやり方です。

普通だったら面倒くさそうな案件も、魚谷さんだったら逆に喜んでやってくれるから、ということで不動産屋の方も声を掛けるようになったという流れですね。

そうですね。状態が良くて立派な町家を保存する場合は、僕なんかではなくて、そういうことをしっかりやれる人が京都には他にたくさんいるから、そういう方に仕事が行きます(笑)。もうどうしようもないボロボロの建物に価値を見出して、何かできないかと取り組みました。

通りから見えないような建物の改修は、確かに建築家としてあまりやりたがらない仕事でしょうね。

そういう建物を、形を変えながら残していってもいいと思うんです。復元してもしょうがないような建物を、むしろ手がけていこうと思っていました。

町家の改修ということで言うと、一時期ブームみたいな感じもあって、そういった流れの中で建てられたものとは、やはり少し違うように思います。魚谷さんが手がける町家の特徴は、ご自身ではどうとらえていますか。

町家というものを、都市の構造として見ているんです。ノスタルジックなものとしてではなく。京都の路地に関しても、そういう見方ですね。

路地についても、今回、展示の中でその重要性を解説していました。

町家も路地も、京都という都市が続いていく中で生まれた、歴史的な遺構だと思います。それを保存という形で残すのではなく、生きている都市のプロセスとしてつなげていきたい。そういう意味では路地か町家かではなくて、どちらも大事です。

路地も京都の中で自然発生的に生まれたものです。グリッド状の街路は単調ですよね。そこを歩いてもつまらない。そういうところに、路地がこっちへあっちへと延びていると、とても都市の雰囲気が高まると思うんですね。そして、コモンズ的な都市内集落の場所にもなっています。

旧市街の路地は、基本的に街区の中央部分を使うために行き止まりなんです。でもそこにすごく奥行きを感じます。坪庭みたいな印象もあって、小さいけれども空間的な広がりがある。そういう意味で、都市の空間を豊かにしてくれています。

表の街路と路地は、いろいろな意味で対照的で、計画的につくられたものと自然発生的なもの、綺麗なものと汚いもの、明るいところと暗いところ、まっすぐ抜けるものと行き止まっているもの、その対照性が面白いと思います。

これもどんどん失われていて、数を拾ってみると、単純計算ではあと30年で京都の旧市街の路地は、すべて失われていってしまうことになります。土地所有の複雑さがあったり、開発されにくいものが残っているから、実際にはそんなことは起こらないとは思うんですけど、このままだと減っていく一方なので、逆にどんどん路地をつくっていけたらいいなと考えています。

京都をテーマに研究を行い、自作をたくさん手がけられてきたわけですが、そもそも京都という街に関心をもつことになったきっかけは何だったのですか。

それはまず、グリッド都市に興味をもっていたからです。モロッコのマラケシュみたいな迷宮都市も面白いですが、ああいうところは意外と合理的なんですね。逆にグリッド都市は計画的に見えて、その中にいろいろ複雑なものをはらんでいるんですよ。

グリッド都市の特性は、一つは管理するために完全であること。中国の『考工記』(中国都城の基本モデルを叙述する史料『周礼』のなかの一篇)や、インドの『アルタシャーストラ』(古代インドの政治論書)といった古代の書物に、理想都市としてグリッド都市が出てきますし、アメリカの砂漠につくられた都市がグリッドの形式を採っているのもこうした理由です。

もう一つの特性は、人が住み続けていくうちに都市も変わっていくわけですね。でもグリッドは残っている。街路のパターンは同じだけれども、どんどん変化していくところ。そういうところが面白いですね。

そういうグリッド都市の一つが京都だったと。

指導教官の布野修司先生には海外の都市調査に連れて行ってもらったりしていたのですが、修士ではグリッド都市の一番身近な対象として、京都の都市構造を調査研究しました。たまたま自分が住むようになった街だけど、調べればもっと面白そうだなと。

都市史への関心は、もともともっていたんですか。

同級生が建築雑誌を見ながら「今月号の誰々の建築、めっちゃいいよね」とか言っていても、少しも共感できなくて、「どこがいいんだろう」と思っていました。自分は雑誌に載っているような建築のことが理解できないから、売れる建築家にはなれないな、そんなコンプレックスを抱いている時に、海外の都市調査を経験して、人がせめぎ合ってる様子にすごく魅力を感じて、都市に興味を覚えました。

ということは、都市史の研究室にいながらも、最初から建築の設計を仕事としてやっていきたいとはずっと思っていたんですね。

大学に入る時、すでにそうでした。建築家という職業があると知って、建築学科に入ったので。でも自分のところにはなかなか仕事の依頼が来ないだろうと思っていたので、誰かいい奴と仲良くなって一緒にやろうと思ったんですけど、友達づくりに失敗した(笑)。

でも都市史の研究室に行って、そこで積み重ねた研究が、その後の建築家としての活動に良いものをもたらした。

そうですね。結果的に京都の研究ができたので、布野先生には感謝しかないです。

どんな都市にも構造がある

京都という都市については、以前からいろいろな人が研究されていたと思うのですが、魚谷さんにとっては、まだまだ新たな発見があったわけですね。

京都という都市の特徴を、景観ではなく構造でとらえようとするところが、それまでの見方と違っていたかもしれません。大学の研究室では、アジアのいろいろな都市の調査をしていました。その時に都市を一つの組織とみて、建築をつくって都市にどう建築をなじませるかではなく、逆に建築でどう都市の改変していくのか、ということを考えていきます。そういうことからの影響もあるかもしれません。

それが実際の設計のやり方にも結びついてくわけですね。都市の構造をていねいに読み取って、小さな建物を一つ一つ都市の中につくることで、文脈に則りながらもまた新しい文脈を生み出していく。

はい、その通りです。

『魚谷繁礼建築集』に塚本由晴さんが寄稿していますが、一時期のアトリエ・ワンの取り組みに近いのかもしれません。彼らは住宅密集地の可能性を、小さな住宅を1戸ずつつくりながら探っていました。

勝手にですが、共感するところがあります。東京と京都で場所は離れているけど、やろうとしていることはあまり違わないのかもしれません。

魚谷さんは京都以外でもプロジェクトをやられていますね。他のエリアでやるときは、京都でやる場合とスタンスが違うのか、それとも同じですか。

例えば福井県の小浜市では京都工芸繊維大学での委託研究も含めてしっかりとリサーチが行えたので、京都に近いアプローチができました。そういうことがどこでもできればいいですが、できないところもあるので、そういう場合は違うものと割り切って設計します。付け焼刃的にリサーチしても、単なる設計のネタ探しに終わってしまうし、個別の設計のためのリサーチというものはやらないです。

リサーチだけでも自立した意義があるものしかやらないと。

そういうリサーチが、小浜ではできました。

京都と比べて、小浜だと難しい面があるのではないですか。京都ほど都市の構造がはっきりとはしていないので。

そんなことはないです。そういうところでもやはり都市の構造はあるし、歴史があるし、どこでも一緒です。

グリッド都市ではないけれど、何がしかの構造がそこにしっかりとあって、調べれば見えてくるわけですね。福井県以外でも、千葉県、静岡県など、全国にプロジェクトが広がっていきました。

むやみに広げようとは思っていませんが、縁があればという感じでやらせてもらっています。大学の研究室では、ハノイやバンコクといった海外のプロジェクトも動いています。

京都で質の高いプロジェクトを数多く手がけられているので、それをやはり東京でも見てみたいです。今回の展覧会をきっかけに、東京での仕事も増えていくような気がします。

旅行が好きなので、京都以外のところでもいろいろ仕事ができればうれしいです。

伝統工法は本当にすごい

話題を変えますが、今回の展覧会では京都にあったお茶屋の軸組を移設して組み立てたりして、工法や素材に対する関心が表れているようにも見えました。そのあたりは魚谷さんにとってはどうですか。

特別な関心があるわけではないです。都市の中でいかに建築をつくるかということがまずあって、それを実現していくのに工法や素材があるにすぎない。法規についても「詳しいね」とよく言われますが、法規なんてまったく関わりたくないですけど(笑)、建物を実現していくためには、いろいろ知っていた方が実現できるので、嫌だけどやっている。あくまでも実現するために考えることにすぎません。素材も何か特別なものを使いたいわけではなくて、普通のものを使うのが一番いいと思うんです。ただし、竣工した時が一番きれいなのではなくて、だんだん良くなっていってほしいとは思っています。

ノスタルジーで町家をやるのではない、という言葉ともつながりますね。いわゆる伝統工法とか、そういったものに特段の関心があるわけではないと。

そうですね。でも伝統工法は本当にすごいですよ。柱梁の構造だから、腐っていたら取り替えられるし、柱の位置も変えられる。改修がすごくやりやすい。それから、最後はすべて土に還るんですよね。

つまり合理性の面で優れているから、伝統工法をやっていると。

いや、合理性だけで考えているわけでもないですけどね。合理性だけでは町家も、京都の都市構造も残っていかないでしょう。

昔から都市は、最先端のものが集まって交換が行われるところでした。でももう今では物はもうネットで何でも手に入るし、そういう役割は弱くなっていくのかもしれません。そうではなくて、都市というのは何かコンテクストが読み取れるのが楽しくて来る場所になろうとしている。最近のツーリズムでも、そういうことが求められていますよね。京都も町家があることはとてもいいし、それが都市の豊かさになっていくのだと思います。

もっと規模の大きな建築の設計とかはやらないのですか。

規模、用途にかかわらず、多様なプロジェクトに関わっていきたいです。

大阪中之島美術館の設計コンペに参加されていましたね。

はい。全然勝てないですね。

規模の大きい施設の場合はまた別のやり方で都市との関係をつくっていくのですか。

いや、そんなに変わらないと思います。

そうですか。どんな建築になるのか、ぜひ見てみたいです。今日は興味深いお話をいろいろ聞くことができました。ありがとうございました。

https://bunganet.tokyo/