- 展覧会TOTOギャラリー・間

- 開催中の展覧会

- これからの展覧会

- 過去の展覧会

- 展覧会レポート

- 展覧会他会場

- 開催中の展覧会

- これからの展覧会

- 講演会

- これからの講演会

- 公開中の講演会

- 過去の講演会

- 講演会レポート

- アクセス・利用案内・団体利用案内

- アクセス

- 利用案内

- 団体利用案内

- ミュージアムショップ

- Bookshop TOTO

「ワイルドエコロジー会議」

能作:今回はTOTOギャラリー・間での展覧会の企画で、岡部明子先生、松田法子先生をお呼びしてトークを行います。最初に岡部先生に発表をお願いしたいと思います。岡部先生は、日本建築学会の地球環境委員会のシンポジウムで「リジェネラティブデザイン」批判を行われており、興味をもちました。岡部先生、これから地球環境と建築の関係はどうなっていくのでしょうか。

「循環」はデザイン可能か?

岡部:今日は、能作さんと常山さんに勇敢にも呼んでいただいてありがとうございます。私が建築学会でリジェネラティブ概念に対して批判的な話をしたことが今日の話のベースになっていますので、そこから簡単に説明したいと思います。

今回の展覧会を観ると、「循環」というキーワードが浮かんできます。循環を良いこととして、循環をどうより良くデザインするのかが議論されています。一方で、今日私が提起したいのは、「循環はデザイン可能か」という問いです。能作さん含め、「デザイン強迫症候群」のみなさんからは出てこない問いです。ですが、ただ循環がデザイン可能なのかどうかをはっきりさせることではありません。古民家とスラムでの私の活動の紹介を導入に、建築家がデザインする循環と、人間の手の及ばない「ままならない循環」が存在するのではないか、そしてその両者と建築との関係について、考えていきたいと思います。

私自身は、先ほど能作さんに「最近は何しているのですか」と聞かれて「ただ生きているだけですよ」とお返ししましたが、それが古民家とスラムに関わる私の活動の究極のゴールなのではないかと思っています。今日の午前中に、能作さんと常山さんによる「西大井のあな」に伺わせていただきました。最近私が訪ねる家はスラムの住宅がほとんどですので、その中では穏やかで、普通より少し立派なお宅というのが正直な印象でした。建築学は一般に、建築家というプロフェッショナルが扱う建築を対象としますが、その基準に当てはまらない建築物が実際にはほとんどです。その「建築学の外の建築」に、私は関心をもっています。

「循環」という今回のキーワードに関連して、松村秀一先生(早稲田大学理工学術院総合研究所上級研究員)が代表を務められている「『解体』から始まる循環型建築学」という研究プロジェクトで、松田先生とも関わりのある中谷礼仁先生(早稲田大学理工学術院創造理工学部教授)と活動しています。中谷さんが「解築学」と名付けました。日本の大都市では高層ビルなどの難しい解体が増えていますが、解体現場の人が考える循環と能作さんのような方が考える循環では、かなり異なります。そこで、循環概念を整理してみようと研究会で取り組んでいます。そもそも私たちは、宇宙に行かない限り大地の上でしか建築行為をできないわけですから、否応なしに大地の物質循環に埋め込まれているといえます。その意味で、建築にとって解体は不可避です。意図的に解体しなくても、大地の循環に戻っていきます。ですが、人間はもっと自由に建築したいという欲望を抱き、建築行為をもともと存在していた物質循環から切り離して、循環に翻弄されないような建築技術を進歩させてきた、というのが現在の建築が置かれている状況です。そうすると当然環境負荷が非常に大きくなってしまうので、環境負荷を小さくするにはどうすればいいかということで、循環型建築が登場してきました。ここには2つの循環があるわけです。1つ目は、自然循環から切り離して人間がつくった「デザインできる循環」。もう1つは、人間が建築やプロダクトを好き勝手につくるために絶縁しようとしてきた「ままならない循環」です。そして、ゼロエミッションを目指す「デザインできる循環」の対極の「ままならない循環」に、建築を解き放ち埋め戻そうとする姿勢があります。能作さんや常山さんがやられていることは、もともと存在する循環に建築を解き放とうとする姿勢をもちながら、循環をデザインしようともしているように見受けられます。

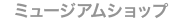

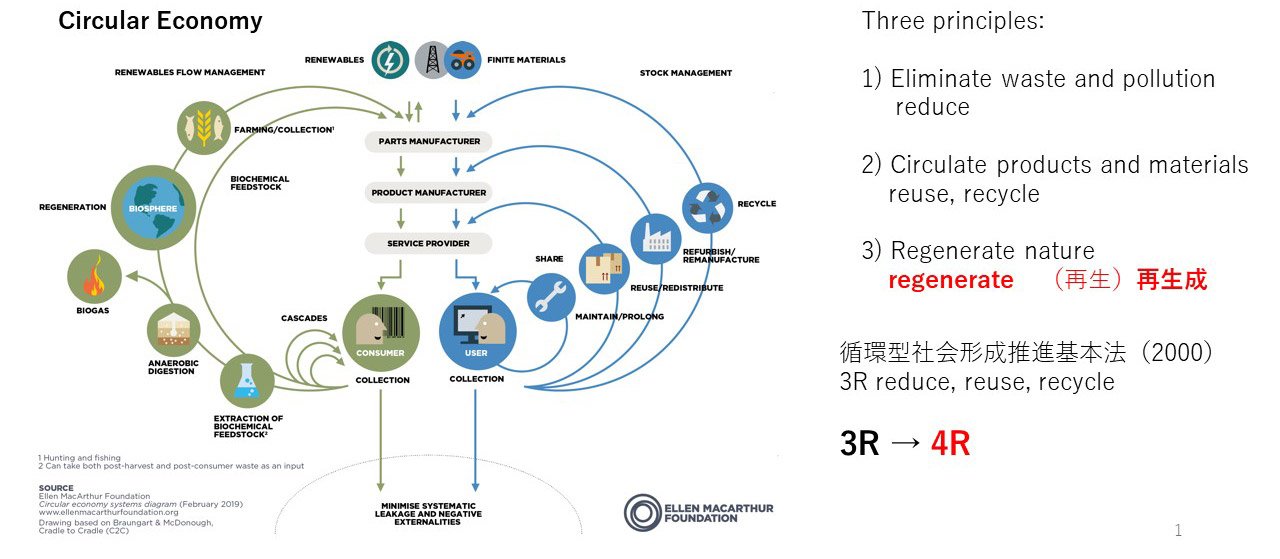

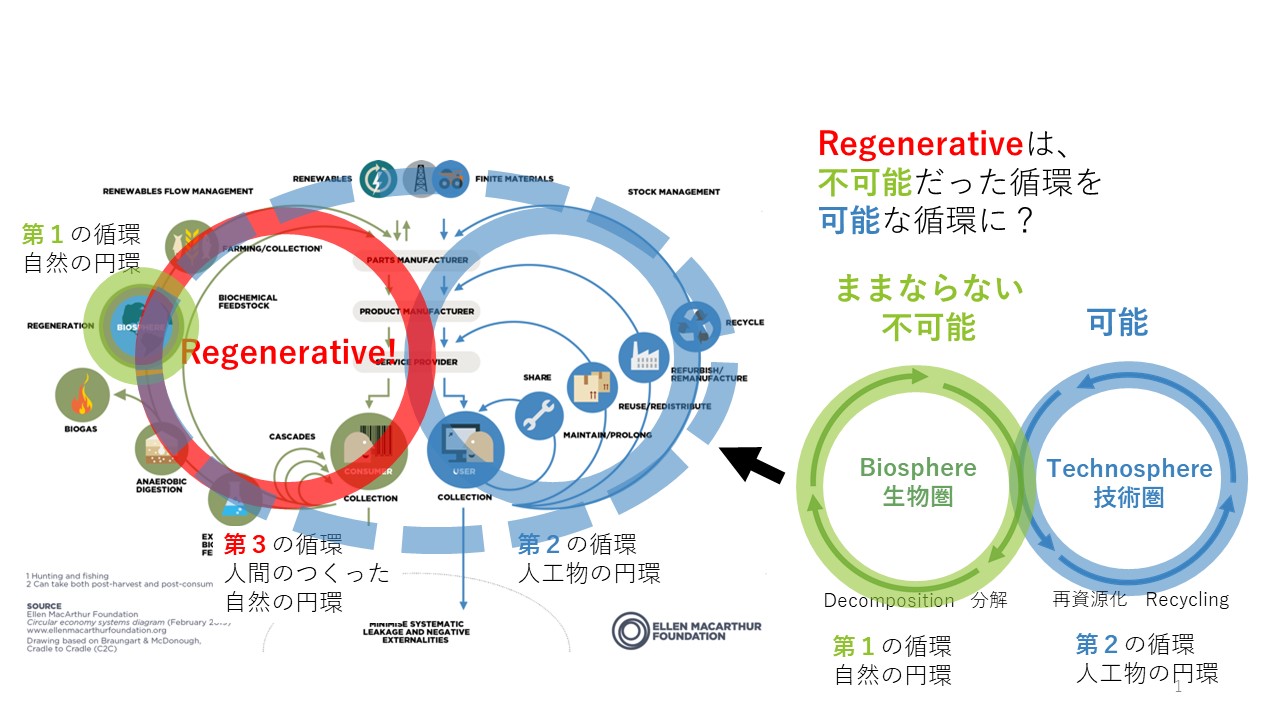

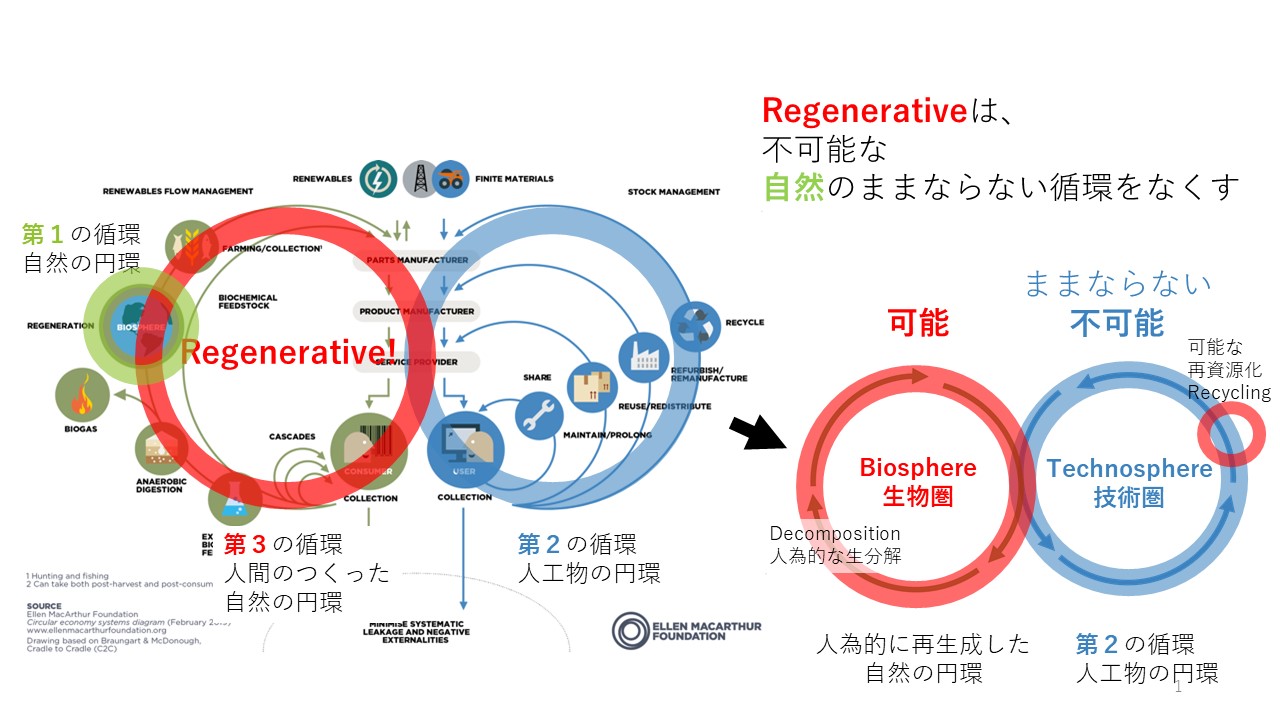

最近、循環を巡って「リジェネラティブデザイン」や「サーキュラーエコノミー」という言葉が流行っていて、ゴミからいろんな素材をつくったり、菌糸素材のように生分解するだけでなく生生成するものがつくられたりしています。こうした循環を意識した開発の思想的バックボーンとして存在するのが、エレン・マッカーサー財団の「バタフライダイアグラム」(2009)[図O-1]というものです。これが今までの循環思想と比べて何が新しいかというと、これまで「3R(リデュース・リユース・リサイクル)」といわれてきたのに加えて、「リジェネラティブ」という概念が入ってきて4Rになったことです。リジェネラティブは一般的に「自然再生」と訳されますが、私は「再創造」に近い意味で、「自然再生成」の訳語を使いたいと思います。環境負荷によるマイナスをゼロにするこれまでの発想に対して、リジェネラティブでは人間が手を貸すことで市場経済のメカニズムに則って、もともとあった循環を復活させることができる、プラスにできるという点が魅力的に受け取られています。バタフライダイアグラムの下敷きとなったのが、マクダナー・ブラウンガートの「C2C(cradle to cradle)model」(2002)[図O-2]です。これらの図における自然活動に基づくバイオスフィアの緑の環と、人間がつくり出したテクノスフィアの青の環という、2つの羽根をもった蝶のダイアグラムというわけです。

こうした思想が勢いづいている中で、日本の江戸時代の循環がグローバルに価値のあるものと評価されています。江戸期の物質循環は、バイオスフィアをクリエイティブに再成していた、リジェネレイトしていたというわけです。里山は、人間と自然の相互作用によって多様な生態系が維持されてきた世界であり、世界に誇るリジェネラティブなデザインだといわれています。しかし、里山は本当に「デザインする循環」のお手本でしょうか。そもそも里山という概念が、最近の環境思想がつくり出したものであるという点を忘れてはいけないと思います。

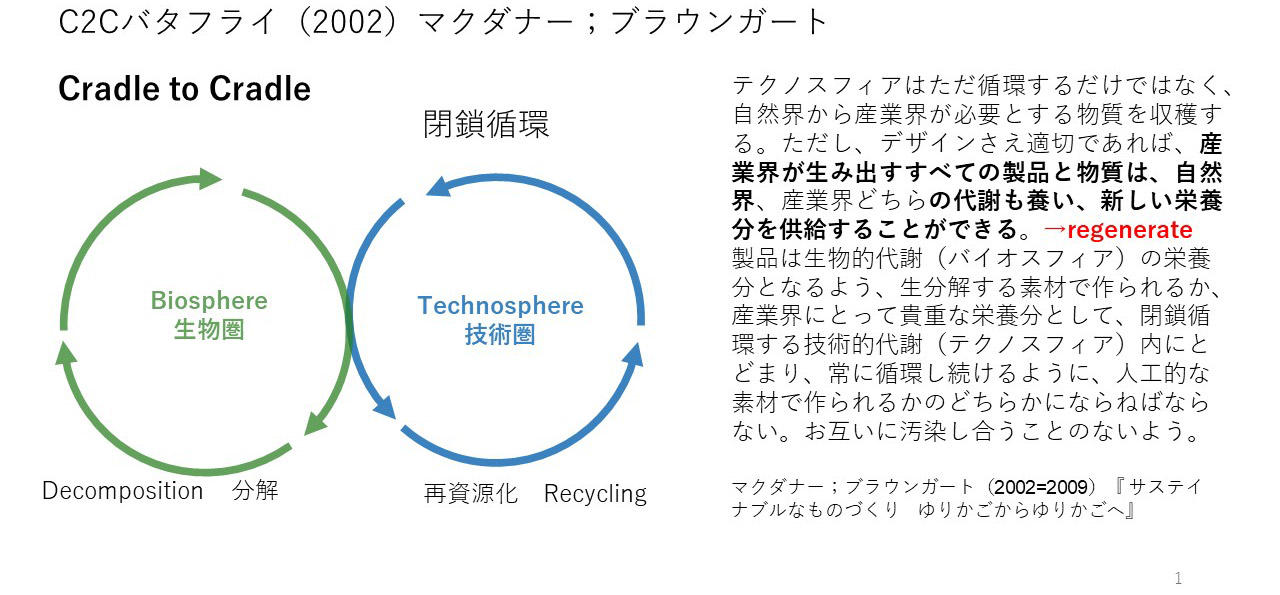

私自身は、千葉県館山市にある「ゴンジロウ」という古民家と、2009年から10年以上ずっと付き合ってきています。そこでは2年に1回ほど、学生たちと築100年以上の茅葺民家の屋根の葺き替えを行っています。でも、活動の当初から循環を意識していたわけではありませんでした。なんだかわからないけれど古民家の管理を引き受けることになってしまって、手に入るあり合わせの材料を使って経験のない学生や地域のみなさんとで修繕をしたり屋根の葺き替えをしたりしているうちに、循環に捕まって放り出すわけにもいかなくなったというのが正直な感覚です。つまり、循環というのは後から振り返ってみると認識できるけれど、最初から目指すものではなかったのです。おそらく民家をつくっていた当時の人も循環を目指していたわけではなく、日々必死に生きていくうちに循環に捕まっていき、循環と世代間連環に生かされていると感じるようになったのだろうと推測されます。それによって結果的に、生物多様性を含む里山の複雑さが維持されてきたわけです。ですから、循環はデザインできるものではなく、遡行的に立ち現れて来るものだと考えています。

例えば、屋根の葺き替えをすると、古茅が出てきます。現代では古茅は産業廃棄物になりますが、昔は畑に鋤き込んでいたと聞き、近所の農家さんの畑に持ちかけ、結局畑をやることになりました。堆肥化した古茅はそのまま鋤き込み、残りの9割方は燃やして灰にしてから畑に撒きます。茅は市場に出回っている素材ではないのでお金を出して買おうとすると大変だけど、里山では自然に生えているものを毎年刈ればいい。循環に捕まっていないと茅の利用を維持できないということがわかってきました[図O-3]。

建築をバックグラウンドにしているからこそわかったこともありました。民家は農学的には里山の中で点景としか思われていませんが、民家の建築行為が里山環境のジェネレーターの役割を果たしているのではないか。とはいえ、里山の生態系を人間の手でジェネレートできる、生成できるという話ではなく、振り返ると建築行為を導火線にした里山の循環があり、将来も続いていくだろうと想像できるということです。人間が手玉にとれる循環とは異なる、「ままならない循環」のおかげで生かされている、という感覚です。

改めて、2つの異なる循環をバタフライダイアグラムの中に探してみましょう[図O-4]。C2Cのダイアグラムやバタフライダイアグラムでは、自然界にある物質が緑、人間がつくり出した物質が青というように、物質の違いによって円環が分けられています。ここで、人間が計画的にデザインしようとする循環を「可能な循環」、人間の手が届かない循環を「不可能な循環」としましょう。すると、2つのダイアグラムの違いがわかります。「可能な循環」が青色の円環である点は同じです。他方、C2Cのダイアグラムでは青色の円環と同じ大きさの緑色の円環が「不可能な循環」なのに対して、バタフライダイアグラムでは「不可能な循環」は、緑のバイオスフィアの片隅に閉じ込められています。バタフライダイアグラムでは、人間がつくった自然の円環、すなわちリジェネラティブな「可能な」第3の円環が、C2Cの「不可能な」バイオスフィアに置き換わっていることがわかります。リジェネラティブがいかに人間中心的な循環思想の中にあって、リジェネラティブを加速させることで、そもそもあった自然の循環から人間がさらに遠ざかろうとしているのではないかと考えると、恐ろしくなります。リジェネラティブやサーキュラー思考は、自然に触手を伸ばし「可能な循環」のテリトリーに取り込もうとしています。でも今私たちに求められているのは、そうではなくて、ままならない「不可能な循環」となんとか付き合っていく術を取り戻すことのほうではないかと私は考えます。

「ワイルドエコロジー会議」に寄せて

能作:次は、松田法子先生に発表していただきます。生環境構築史のWebzineで松田先生が執筆された「リワイルディング/再野性化」の記事を読みまして、私は「アーバンワイルドエコロジー」という考えに関心をもっています。良い意味でも悪い意味でも、「再野性化」が先ほどのリジェネラティブの話と重なって来るのではないかと思い、今回松田先生をお呼びしました。

松田:まずは、今回の展覧会と同時に出版されたおふたりの著書『アーバン・ワイルド・エコロジー』を拝読して、私に引っかかったキーワードを抜き取ってみた話と、それを通じて感じたことを能作さんと常山さんに確認することから始めたいと思います。「寿命が短い住宅産業建築への風穴」、「メンテナンス/使い続ける」、「家の自治」、「つくって使う」、「都市のオフグリット生活」、「コンクリートの駐車場を都市の庭にする」、「アーバンソイル」、「完成しない家」、「モノの通過点としての建築」、「ごみ(予備軍)のブリコラージュ」、「生分解素材」、「分離・分解しやすい構法」、「あり合わせのものを使う“切実さ”」、「食べ物をつくることとの接続」、「身の丈の部屋」、「素材の適切配置」、そしてその具体的な手法としての「構法/形の慣習性/寸法と比例」、「基礎は地球との接点」。そういったキーワードが、おふたりの建築行為への姿勢と具体を表していると感じました。

さて、おふたりのご自宅兼事務所で代表作でもある「西大井のあな」の図面は、とても面白い描き方をされています。建築空間の内外に、丸囲みで、肥、植、火、土などの漢字が書き込まれているのが私には印象的です。この図面から「西大井のあな」に、とあるものの“立体化”を重ねて連想しました。それは“農家の敷地”です。農家でも、農家の土地でもなく、農家の敷地です。それについてはまた後で戻ってくるとして、1番目におふたりへの確認から始めます。おふたりからは「再野性化」というテーマで話すことをリクエストされていたのですが、これを今回の文脈に変奏して、話の2番目では「都市と大地」という話題を取り上げようと思います。3番目に、エコロジー論を少し俯瞰して見てみたいと思います。最後に、生環境構築史の話を紹介します。

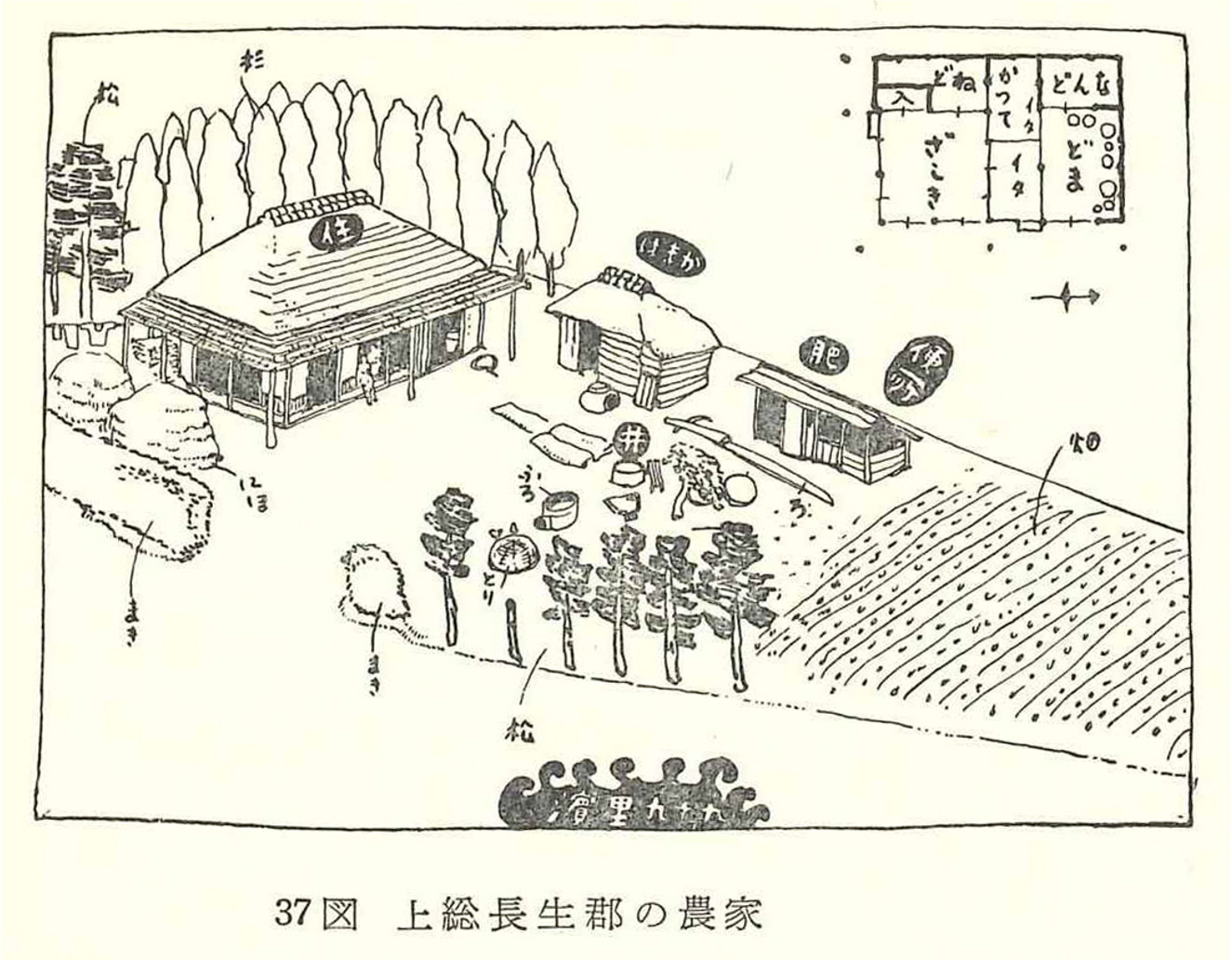

まず、1番目の確認です。私には「西大井のあな」が、“農家の敷地”を立体化したものに見えました。“農家の立体化”でも、“農家の土地”の立体化でもなく、農家の敷地の立体化である点が重要です。今和次郎の『日本の民家』(初版1922年)には、関東平野の“農家の敷地”が描かれています。主屋、納屋物置、便所があり、作業をする干し場と土間があり、主屋の前方に畑や井戸があります。後方には、家の補修・改修素材を採る屋敷林ももっています。これ[図M-1]が農家の敷地の一式でして、水、肥料、食べ物をそこでまかなえる最小限の生活ユニットがそろっています。「西大井のあな」は、こうした農家の敷地が縦に積み上がったように見えました。

「西大井のあな」は都市にあるので、この展覧会のタイトルにも「アーバン」と付いています。が、「西大井のあな」が農家の敷地に見えてしまったならば、これはどういう意味で都市型の住宅なのかという疑問に誘われました。日本の家は伝統的に、町家と農家の2つの類型に分けられてきました。ここで言う町家とは、店舗の有無とは関係なく、単純に町の家を指しています。16世紀の『日葡辞書』にある定義です。「西大井のあな」は東京の都心のすぐ周縁というべき位置にありますが、これは町家なのでしょうか、農家なのでしょうか。空中写真と古い地図から、まず敷地の性格を確認しましょう。「西大井のあな」の敷地周辺は、中高層の建物が多い周囲と比べて低い建物が多く、各敷地のロットが特に小さいことが特徴です。これは、この地域がどのような経緯で開発されてきたかという歴史と、当然関わっています。明治39年測図の陸地測量部地図によると、西大井あたりには田んぼと畑が広がり、江戸東京郊外の農村だったことがわかります。よりズームしてみると、当時の田んぼと高台の縁に「西大井のあな」の敷地は位置します。

今和次郎さんの『日本の民家』では、100年ちょっと前から、甲州街道に沿って農家の敷地構成ユニットの前方、道に沿った畑のスペースが切り離されて、そこに町家が建っていくような状況が紹介されています。西大井はそういう街道沿いからは外れていますが、おふたりが、幹線道路沿いの更新され続ける都市と、その内側に取り残されてスポンジ化していく都市とを対比させて「新品の都市」と「賞味期限切れの都市」と言い表していることとほのかにブリッジさせつつ、さらにその現代の街道側、つまり経済的に交換価値が高くて更新され続ける土地の裏側に取り残され、人が抜けた後の構築物を建築素材として使っていくのが「西大井のあな」なのだろうと読解しました。そしてこの建築が農家と違う点は、逆に似ている点と言うべきかもしれませんが、農家では背後の林から採っていた構築素材が、「西大井のあな」やおふたりがつくろうとしている今後の建築においては、既存の鉄骨造建物や空き家などとして都市の各所に散らばっていることなんでしょう。つまり素材が異なるだけで、建築行為としては、都市を舞台に現代の農村民家をつくる手続きを行っているようなものなのではないかと思いました。

そこで次に確認したいのは、しかしその同じ手法を農村にも持っていかれようとしているのではないか、という点です。そうなると急に建築の意味が変わります。つまり、都市でこの手法を採るのであれば、農村での民家のつくり方をアップデートしたという意味での「建築」が成立しえますが、農村にはすでに今までの農家があるわけです。そこで突然「建築」にねじれが生じてしまう。都市では都市のストックを使っていく現代農家建築の手法として成立しえた建築づくりの行為が、これを農村に持っていくと、農家そのものになってしまいます。例えばおふたりが手掛けられた「オチコチビレッジ美麻」のような例です。こういう建築は、既存の農村民家を超えられるのか。既存の農家を超える必要があるか、という別の問題もありますが、取りあえずそれは建築ではなくて民家ではないのか。その点をおふたりに確認したいと思います。

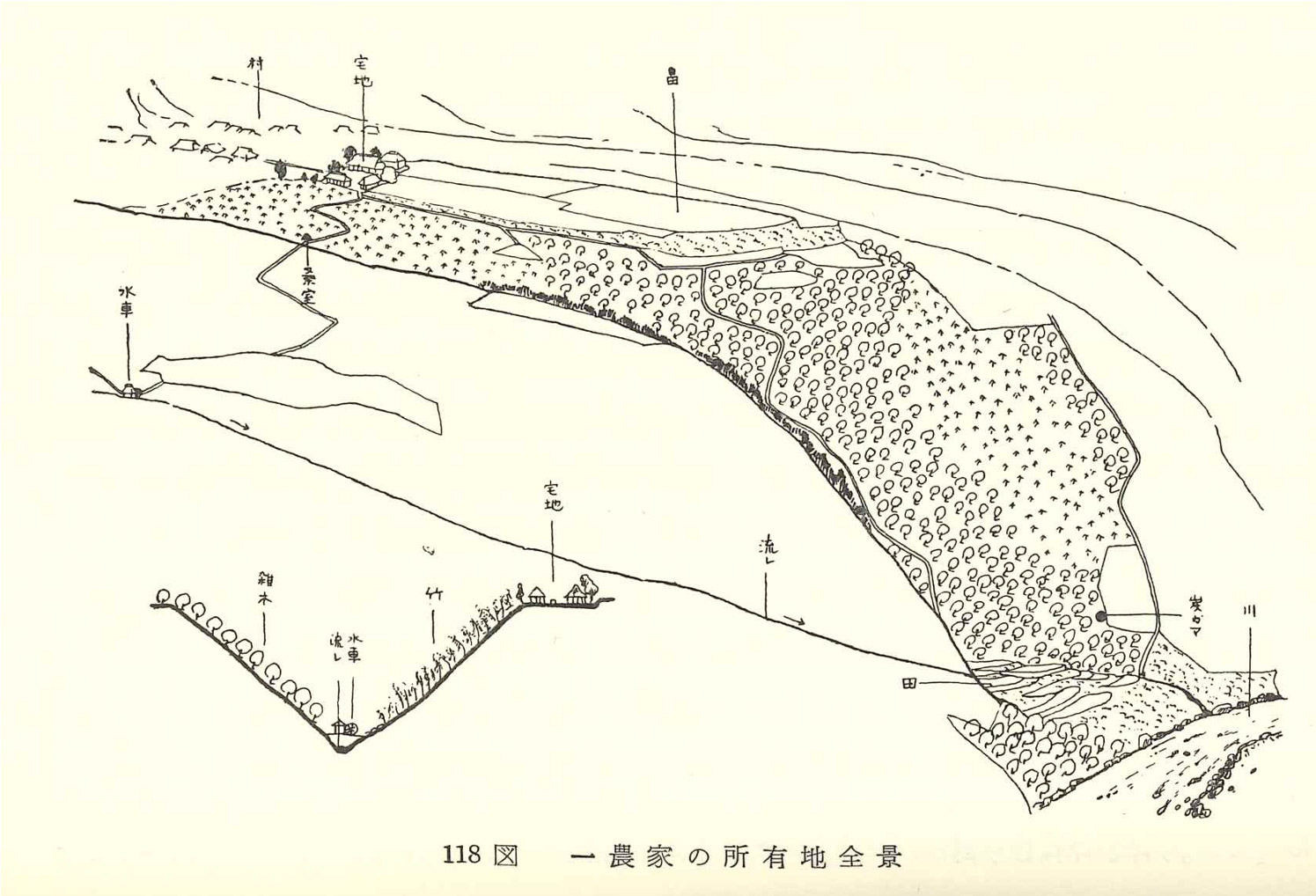

もう1つ確認したいキーワードは、「敷地」です。土地というのは、ある程度の広がりをもっている地面を何らかの理由によって区切った場所を指すと思っています。1軒の農家はこの図[図M-2]のように、家の敷地の外側に、高台から谷、川まで、環境条件の異なる場所を所有してもいます。環境の違いに合わせて、斜面では構築素材の竹をつくり、水場では水車で小規模な生産を行い、雑木林は燃料や食料のエネルギー源としていろんなものを採取するというように、生きるための土地ユニットを敷地の外側にももっています。こうした土地同士の複合によって集落空間はつくられ、それがさらに広がると、地域という単位になります。そこでお聞きしたいのは、おふたりの実践は敷地を超えていくのでしょうか。例えば能作さんの「明野の高床」(2021年)は、都市ではなく農村にある建築です。しかしその図面を見ると、敷地の中での循環だけが描かれているように思えてしまいます。「西大井のあな」は現状そうなのかもしれませんが、例えば「明野の高床」の敷地の外側には、畑やちょっとした山林や見通せるような平野が広がり、また、「明野の高床」で特に開放がうたわれている土の面も、周辺には元々のびのびと広がっているように思えますが、敷地の外とのつながりはどのように想定されているのでしょうか。

ここで少し建築の内に帰りながらもさらに話を広げると、現代の建築は、敷地の中に追い込まれているのでしょうか?「明野の高床」の図面は、そのような前提、つまり、敷地の中に“だけ”ある建築、という建築像から出発しないと出てこない表現であるように思えます。図面の中では敷地から垂直的に水や土中環境の改善による循環のイメージが描かれていますが、周囲との関係は見えづらい。敷地の外側の土地にこそ色々なマテリアルがあるわけですが、住宅建築と土地のマテリアルとのつながりは、どのように想定されているのでしょうか。岡部先生が先程紹介してくださったような、民家に色々な素材が集まって利用され再び解散するマテリアルフローのほかに、住宅建築とマテリアルのつながりは考えられるでしょうか。

また、おふたりが「アーバンワイルドエコロジー」と言われている取り組みは、いまのところ個別の住宅ごとに、現場的に行われていて、そのビジョンが敷地を越えてどう連結されていくかというスケールが見えないように思います。

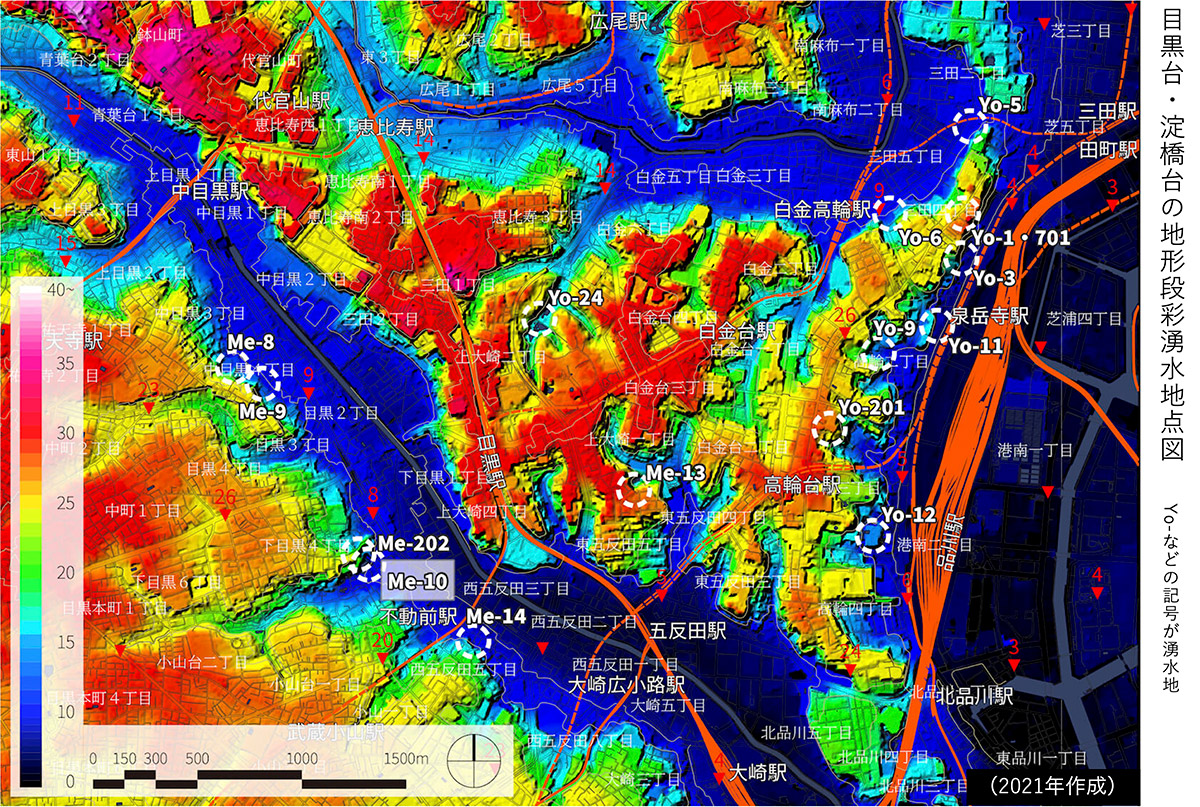

これらの確認事項への応答をお待ちしつつ、その間に「都市と大地」という話をしたいと思います。東京は特に、駅が違うだけで都市としての雰囲気が違うとよくいわれますが、大地の特性も決して一様ではありません。これ[図M-3]は、品川駅周辺の地形を色の違いで示した地図です。東京の地形の特徴でもありますが、台地と低地の境目は入り組んだ谷が反復し、多様な形をしていることがわかります。このような地形は、水によってつくられていることがほとんどです。現在も水の湧いている地点をこの地図では示しています。能作さんと常山さんが大切にしている土中環境も、実はその要点は水の循環を促進することにあるはずですが、東京の大地には元々水の大きな循環があり、水が東京の地形そのものをつくり上げていることがわかります。こうした湧水地点が、現在都内で600箇所くらい報告されています。この地図は、2年ほど前に「都市を再設定する」というテーマの雑誌の創刊号で、東京を歩いた折につくったものです。コロナ禍でかつ東京オリンピック直前の時期にこのお題を頂いたので、都市の上ではなく下の構造を掴みたいと思って、湧水地点だけをたどって5日間ひたすら東京を歩きました。その際に実は「西大井のあな」の近くを歩いていたようですが、今日の午前中にはじめて行きました。前面は緩やかな坂になっていて、これは水がつくった地形だと思いました。近くには現在も湧水ポイントがあり、大地の環境と結び付いた水の痕跡が顔を覗かせている場所でもあります。

「西大井のあな」のすぐ近くにある湧水地は「原の水神池」といい、東京の湧水地の中でも特に面白い場所の1つです。この池はもともと私有地の中にありながら、江戸東京に出荷する野菜の洗い場として開放されていました。地域の宅地化・都市化によって洗い場の役目は終えていますが、万一の危機に備える貯水池として今も残されているのだということが、池端の石碑には彫り込まれています。まずはそこに水が湧いたから近隣の使いたい人に開放され、その水が眼病に効くという噂が流れると遠方から人が集まって祈願するようになり、治ったらそのお礼に池に鯉を放つという風習まで生まれました。そうした水を巡る不思議な関係の広がりと物語があったからこそ、現在でも池が残されているのでしょう。つまり水が湧く敷地には、敷地を超えたつながりが与えられたわけです。

そもそも人がどのように東京に住んできたかを振り返りますと、真下に湧水がある台地の縁に集落ができ、そこには長い年月、居住の履歴が積み重なってきました。東京の台地の縁のほとんどに、縄文あるいは旧石器時代からの古い遺跡の連なりを見ることができ、そこが古代、中世、近世と集落の立地として使われ続けてきた。ここに、東京の土地の原初的な使い方が読み取れます。一方で、現在の東京の地価公示価格を見ますと、都心では1㎡あたり6,000万円近く、多摩の方は8万円くらいと、大きな格差が存在しています。同じ1㎡の土地が敷地というロットに置き換えられる中で、このように土地の価格というものが形成されているわけですが、地価の勾配と湧水の分布とは無関係の論理であって、互いに全く重なりません。現代都市の土地の価値というのは、もともとの東京の大地への住み付き方の原理とは非常にずれているということがわかります。

「弱いリジェネラティブ」の実践と「ままならないエコロジー」

能作:ありがとうございます。まず岡部先生の話を受けて私が引っかかったのは、「デザイン強迫症候群」とおっしゃられていたことです。これは、ブルーノ・ラトゥールの言う「内在性」の問題なのではないかと思いました。近代においては、何かを対象化して外側から対象物をデザインする、外在化の思考だと思います。それに対して私たちは、意識的に内在性を取り戻そうと考えています。例えば「西大井のあな」は、引っ越してきて改修を工務店に頼んだけれど断られたので、しょうがなく自分たちでもらった廃材を使って施工することにしたというように、巻き込まれたことからプロジェクトが始まっています。福島の原発問題をきっかけに、オフグリッドハウスに興味をもったらエネルギーに関することをやってみる、『土中環境』(2020年、建築資料研究社)を書かれた高田宏臣さんに出会ったらそれをやってみるというように、私たちはいろんな気づきや出会いの中に巻き込まれながらプロジェクトが進行しています。内在性にとどまりながらデザインすることに関心があります。外在的にデザインするのではなく、プロジェクトに巻き込まれた只中の1つのアクターとして振る舞い、事物連関を組み替えていく。デザインする主体性を再定義しながら進めています。

もう1つ、「伝統知」というキーワードを今回の展示に出しています。デザインとして対象化していなかった時代、エコロジーという言葉もない近世以前では、しょうがないから石を基礎に使ったりしていたわけです。私たちがやっていることは確かにリジェネラティブだと言えると思います。リジェネラティブの問題点も指摘されていましたが、「強いリジェネラティブ」と「弱いリジェネラティブ」が存在するのではないかと思います。強いリジェネラティブというのは、例えば気候工学で人工的に温暖化を防ぐとか、遺伝子を組み替えて蚊が発生しないようにするとかのように、自然の再創造を指します。それに対して今回「都市菌(きのこ)」で示しているのは、弱いリジェネラティブの力で建築をつくるコンセプトだと思っています。「ままならない循環」にとどまろうとしても、現代の制度や法律で難しい面もあるし、ある程度対象化しないと建築をつくれないということもあります。しかしこうした近代人の認識を外そうともがきながら、中途半端な状態であっても弱い技術を用いて建築をつくり、現代に位置付けようとしています。

松田先生の「農家の敷地の立体化」という話は、意識したことがなかったので新鮮に感じました。今和次郎の図では、背後の山林や田畑の物質循環から民家の構築材を取っていたけれど、都市に移ると空き家や廃材が構築材になる。今回の展示タイトルは、篠原一男が建築家の扱う対象でないという意味で「民家はきのこである」と言ったことに応答して、都市の材料を使って民家のように建築をつくるという意味合いでも捉えていました。

常山:「西大井のあな」は非常に場当たり的なプロジェクトで、直感的に物件を購入し、解体後に引っ越すことになったところから始まっています。それゆえ我々の建築家としての、人間としての、家族としての成長過程が、建築にダイレクトに現れています。この展覧会を機に批評的に俯瞰的に振り返ってみたいと考えました。我々が何をやろうとしてきたのか、どこにまだ意識が届いていないのかを、建築デザインだけでなく地球に住まうという根本的な問題をお話いただけるのではと、岡部先生と松田先生をお呼びしました。おふたりのプレゼンテーションの中で、「循環に捕まった里山の民家」や「農家の立体化」というキーワードが出てきたことを興味深く思いました。

私は「西大井のあな」に引っ越す前に、岡部先生の「ゴンジロウ」を訪れたことがあります。里山での、資源とダイレクトにつながる建築活動に面白さを感じて、自分の住む東京でもできないかと、「西大井のあな」の実践につながりました。私自身は郊外育ちで、資源に接続せずにサービス依存型の生活を送ってきたので、都市で資源に接続し直すことで、私がもてたはずだけどもてなかった野生性を少しずつ取り戻せないかという気持ちがありました。「西大井のあな」は綺麗に見えるかもしれませんが、精度を上げてみるとフローリングが隙間だらけで、埃が溜まっていて場当たり的な素人仕事でやってきたことがよくわかります。農家の敷地が立体化されているのではないかと松田先生が話してくださいましたが、私としては塀に囲われた農家の「敷地」というより、里山と民家の資源循環を都市と都市住宅に翻訳してみる、という意識があります。

松田:「アーバンワイルドエコロジー」と言ったとき、実は「ワイルド」の意味が180度変わってしまうことは、ここで一応確認しておきたいと思います。本来ワイルドというものは人が手を付けていない自然のことを意味しますが、おふたりは人新世的な観点に共鳴して、人間がつくり出したものを前提的な“自然”と捉えていらっしゃるのかもしれないし、もしくは都市が崩壊した後にそこから立ち上がってくるものを想定していらっしゃるのかもしれません。とはいえ、どういう意味でワイルドやエコロジーという言葉を使うのかは表明しておいたほうがよいのではないかと思いました。

岡部先生が先ほど言われていた「ままならない循環」に関連して、民話採集者の小野和子さんの話を紹介したいと思います。1970年代に宮城県の農村をひとりで歩いて過去の民話を採集し、また、“現代の民話”が生まれてくる現場に立ち会っていた方です。誰も住んでいないだろうと思う、茅葺き屋根が傷んで雨漏りがひどい村外れのボロボロの家に、おじいさんとおばあさんがひっそり住んでいたりする。集落の他の家は茅葺きもちゃんと手入れされているのに、その家だけどうしてこんな状態なのかというと、子供がいないからだと。子供がいない家=イエでは労働力が出せず、茅を葺き直す集落の結いに加われないので、村の再生産やメンテナンスのサイクルから外されてしまうんですね。別の村のそんな家で、田畑も手放して山際に移り、もう生きていけないという段階で、雨漏りのする茅葺きの家の中で老夫婦が首を括った。しばらく気づかれずに腐敗して、頭からすっと体が抜け落ちて、畳の上にあぐらを組んで向かい合って座っているようになっていた。その姿を村人が見つけて小野さんに語り、共同体や里の暮らしの何たるかを語る話だと思ったそうです。

小野さんは、昔話の『桃太郎』で、桃太郎が桃から生まれておじいさんとおばあさんが非常に喜ぶのは、授からないはずだと思っていた子供がどこかからやってきてくれたからという側面もあるからだと気づきます。また、村の労働力を再生産できない家にも唯一残されていた権利が入会山林での採取行為で、だから桃太郎や舌切り雀のおじいさんたちは山へ柴刈りに行っていたのだ、とも。この話は、まさに“ままならないエコロジー”を伝えているように思います。現代では学生たちと里山に時々通って帰ってくることはできるけれど、民家が持続するようなエコロジー=生態系には、小野さんの話にあるような、集落内での人間の再生産、イエの再生産という生態系が、当然ですがその根本にあるわけです。その総体的・内在的関係が、茅葺き屋根なりの集落風景である。しかしそこで人を再生産するイエとして建築家が関わり続けるのかというと、それを実践するわけではない。共同体やイエとセットになって建物があったからこそ成り立ち、意味をもつ資源循環であったわけで、その一部の資源循環、物質や素材の循環だけを取り出して、今いわば美的に評価するのは、なかなか難しい面もあるなと感じます。

常山:農家でも、茅なんかは敷地内ではなくコモンズから取ってきていたと思います。今我々が空き家を対象にしようとしているのは、近代化でできた住宅システム産業から空き家が生まれて、もう1度資材としてコモンズ化しているような感覚があるからです。もういらないものをただで引き受けられる保管場所のようなシステムがあれば、捨てられているゴミでもコモンズにできるだろうと感じています。

松田:建築と敷地の外とのつながりについては何か考えておられますか。

能作:太陽で電力をつくる、菜園で太陽光と雨水を使うなどです。土中環境も、敷地を超えた資源への接続だと思います。1つの菌糸は直径2Kmまで繋がっているといわれているので、土と繋がることで敷地を超えていく感覚があります。詳細なスケールにすると建物や敷地の外側を描きにくくなってしまうので、断面図を10分の1の縮尺で描くジレンマもあります。あるいは事物のつながりを示すネットワーク図を描くこともありますが、最近では巷に溢れてきているので、今回の展示では別の表現を提示しました。建築で具体的に外との繋がりを表現するのは難しいと思いつつ、10分の1の断面図で描ける生活と構法を起点にしました。

岡部:松田先生の「敷地を越えられるか」という問題提起について、藤原辰史さんの『縁食論』(2020年、ミシマ社)の中に、「漏れは建築の基本中の基本だ」という言葉が出てきます。内部空間に光や風を入れる「漏れ」をどうつくるかが建築だ、という意味です。高気密・高断熱が高性能だとずっと思わされていたので、この言葉はとても新鮮でした。循環を語るときでも、漏れを最小化するのが良い循環だと思ってしまいますが、漏れや余ったものが起点となって循環が生まれてくるのだと、今日の話を聞いていて思いました。私たち人間の行為は法的には敷地に閉じ込められていますが、太陽光や風や虫や動物は、敷地の外からお構いなしにやって来て影響してきます。その点も、建築の中にどのように漏れをつくるかにつながります。

2つの循環の大きな違いは、全貌がわからないまま内から手当するのか、外から俯瞰してデザインするのかという点ですから、まさにラトゥールの内在性の問題です。前半で循環は遡行的にしかわからないと言いましたが、この展覧会も、今までやってきたことを遡行的に1つのストーリーにしようとしている展示だと思います。一方で、自分自身の肉体や排泄物などは内在性の文脈でどう捉えられているのかがわかりませんでした。パール・S・バックの『大地』という小説に、農地を耕しているといろんなものに行き当たるという描写があります。「土はゆたかに黒々と横たわり、鍬の刃先で柔らかく2つに割れた。ときには煉瓦の破片や棒切れを掘り起こすこともあった。当然のことだった。かつてある時代に、男と女の遺体がここに葬られた。かつてはここに家があり、やがて崩れ、土に帰した。彼らの家もいつの日か土に還るときがくるだろう。そして彼らの肉体も」。内在性というときに、この話のように自分の建てた建築や自分自身まで土に還るような感覚は、「西大井のあな」では想像できないのですが、いかがでしょうか。

能作:東京都立大学能作研究室も関わっている千葉県の釜沼集落では、移住者の林良樹さんが、自分、耕している土地、食べ物、糞尿が一体化しているという話をされました。そこまでの境地には至っていませんが、「西大井のあな」は自分たちが住んでいるので、自分たちの感覚や学びが実験的に反映されています。一方で、請け負っている建築については、自分たちの肉体よりはクライアントの生活や土地のことを色々ヒアリングして、自分たちがその中に介入することで、その人たちの主体性が生き生きと発揮できるのかを考えています。

岡部:ご自身が生物であるということをどう自覚的に捉えていますか。

常山:改修しながら住むことにようになって、自分の身体と家づくりが一体化してきた感覚が生まれました。さらに土中環境のことを知り、微生物の見えない働きによって大地と家と自分自身が一体的に生命活動しているような感覚をもつようになっています。排泄物は戻していませんが、調理の際に出る生ゴミを土に戻すとあっという間に分解され、翌年そこから生えたトマトを食べると、自分の身体が大地と連動していると感じます。土を知ることで建築のつくり方も変わってきました。

エコロジー運動と生環境構築史

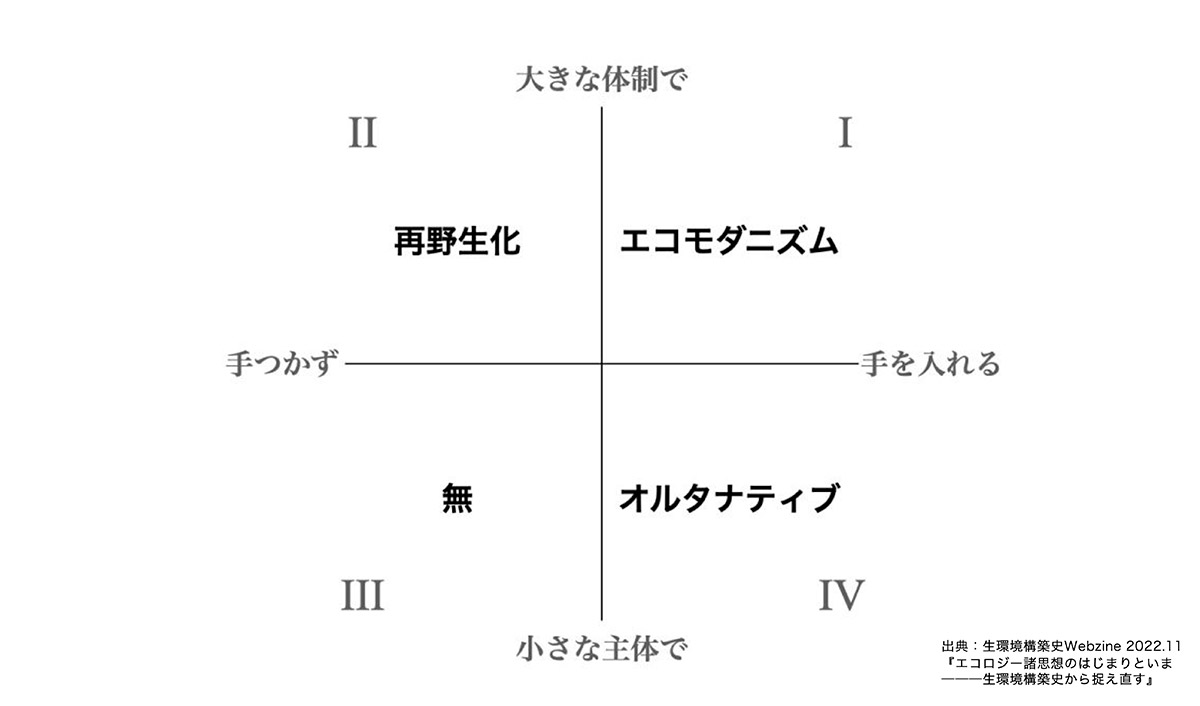

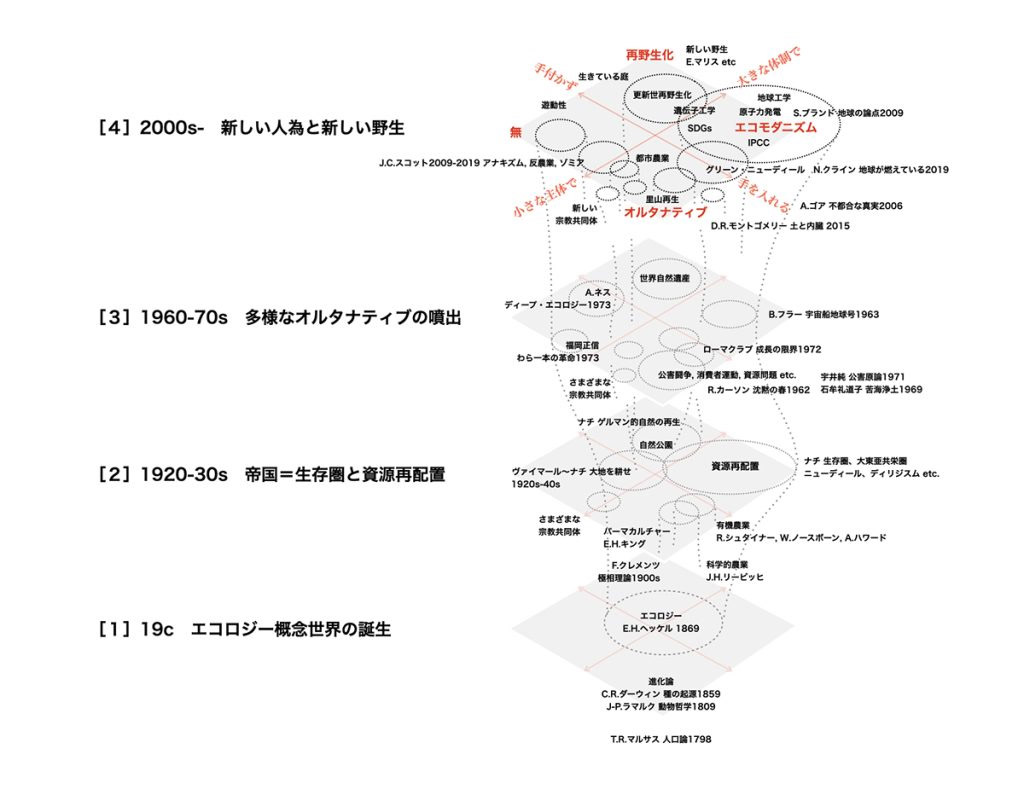

松田:エコロジーをどういう主体で実践するのかという話が出てきましたので、ここで地球規模に話を展開させたいと思います。「生環境構築史」の活動の中で、エコロジー思想の整理をしてみたことがあります(https://hbh.center/05-issue_01/)。そもそもエコロジーの語源は「オイコス(家)」や「エコノミー(家政、経済)」からきているわけですが、おふたりの話は家政的なエコロジーの中にテクノスフィア圏のものが入り込んでいるところが興味深い一方で、エコロジーにも色々な立場がありますので、まず2つの軸を使って整理してみたいと思います。

この図[図M-4]の横軸は、手付かずの自然を守るか、それとも積極的に手を入れながら自然に関わり続けるかという、自然環境に対する態度の極を表します。一方、縦軸に設定したのは主体・体制の極で、国レベルや大規模資本がバックアップするような“大きな体制”と、その逆の、分散的で個別群立的な“小さな主体”です。例えば、「ジオエンジニアリング」は近代的な工学の思想と技術をさらに先鋭化させる方向性と捉え、“大きな体制”で自然に“手をいれる”にあたる第I象限にマッピングしています。オランダとアメリカで始まった「リワイルディング(再野性化)」は、土地を人間がいない状態にしたうえでそこに大型草食動物や大型肉食動物を投入し、動物たちの食餌行動によって環境を変えていこうとするものです。人間が土地から撤退して新しい野生をつくる、という面白い希望がある一方で、一部のプロジェクトにはヒトがいなかった時代の自然を再現するという不思議な幻影が見え隠れする部分もあります。リワイルディング化された土地には原則、人間は立ち入りませんから、そこの自然はある種ブラックボックス化していくのかもしれませんが、でも、その、「人のいない自然」のきっかけをつくるのは人間だというねじれがあるのが興味深い。なお、こうしたリワイルディングに対して、日本語としての「再野性化」についてはこれからもう少し丁寧に考えたいと思っているところなので、再野生化の話は今日は見送ります。

“小さな主体”で、“手付かず”の象限に「無」と書いてある部分は、何もないという意味ではなく、人が動的な生態系に絡まり合って、いずれ人としての輪郭もそのなかに溶け出していき、限りなく自然との境目があいまいになっていくようなイメージです。マルチスピーシーズもここに位置すると思いますし、いわば人間自体の野生化象限でしょう。例えば、『わら一本の革命』(初版1973年/新版2004年、春秋社)という本を書かれた福岡正信さんの、農地に極力手を加えず、耕さず、雑草も取らないし肥料も与えない、というような農法もここに入りそうです。雑草や害虫にどうしても対処できないときには、藁だけ敷く。それを「わら一本の革命」というふうに言われています。

4つそれぞれの象限は、歴史的に形成されてきた動向でもあります[図M-5]。エコロジーの概念は、19世紀後半に生物学者のヘッケルにより提唱されました。それからほどなくして、“大きな体制で×手付かず”の自然を実現する方向としては、ナショナルパーク(国立公園)の誕生がありました。1920−30年代の戦間期には、パーマカルチャーやさまざまな宗教共同体によるエコロジカルな農法や暮らし方が実践されたとともに、自分たちの民族が生存できる領土・資源の確保と再配置が謳われたナチスの「生存圏」構想や、農業調整法などを伴うアメリカのニューディール政策など、人間を中心にした生態系に“大きな体制で×手を入れる”策も大規模に展開されます。戦後の経済成長の中では公害などの矛盾が露呈して、1960−70年代には、小さな主体が牽引する多様なオルタナティブ的活動が噴出してきます。2000年代以降は、グローバル化の進行など世界の政治経済と科学技術の状況が大きく変化し、それらを背景に、エコロジー思想の各象限で特に多様な方向性が、それぞれ歴史性を背負いながら駆動されているのが現況ではないかと思います。里山再生や都市農業は、この図ではオルタナティブの象限に位置付けています。このオルタナティブ象限の動きが、先祖返りするのではなくして今後どう近代工学的な世界を脱出していくのかが重要で、今日のトークで出てきた言葉を使うと、それはテクノスフィアとバイオスフィアの関係の定め方にも絡んでくるのだろうと思います。

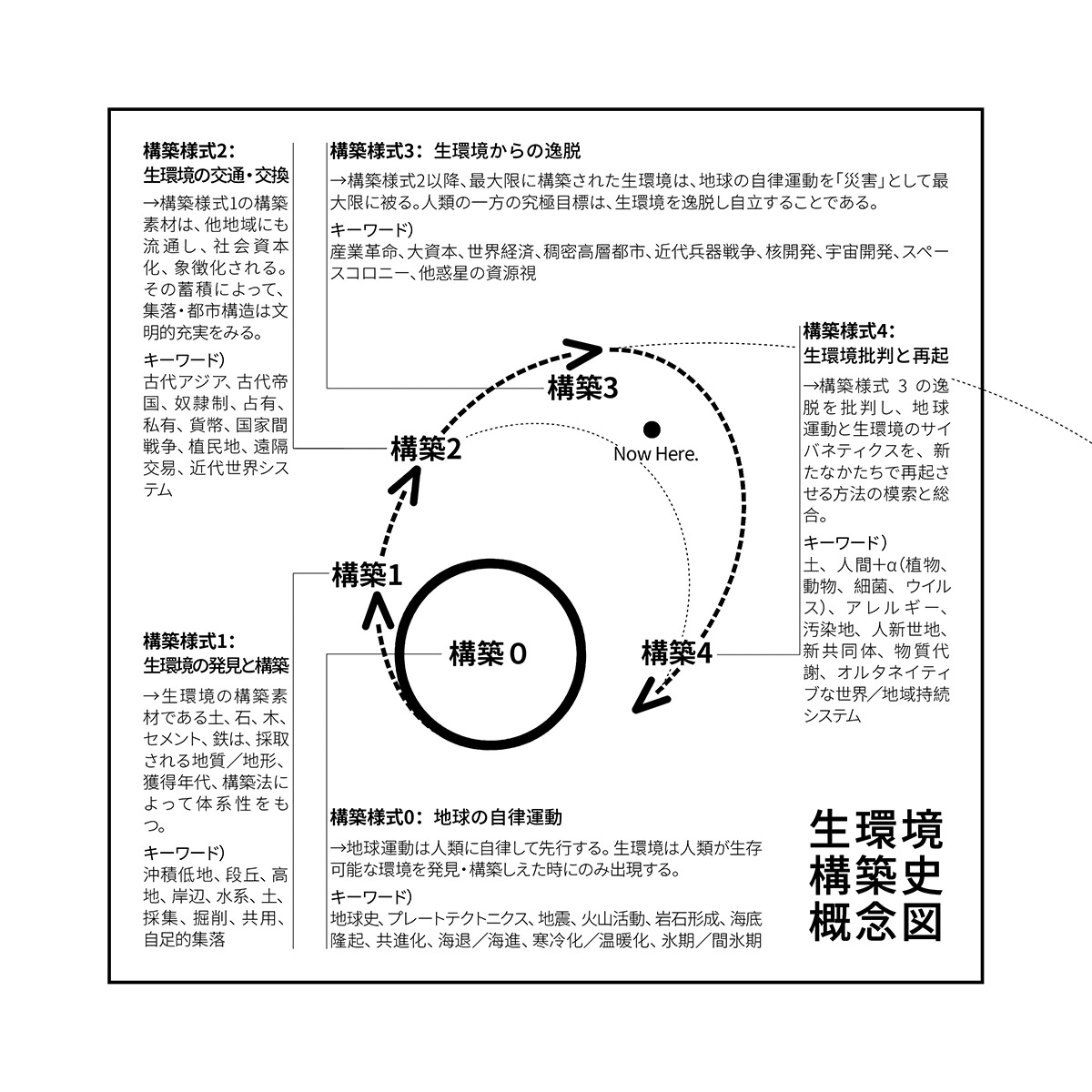

私の話の最後の4番目に、能作さんから関心を寄せて頂いている生環境構築史について手短に説明します。いま話していたエコロジーについての2つの図は、建築史・建築論の青井哲人先生(明治大学教授)を中心に、生環境構築史Webzine第5号特集の編集メンバーの議論から出てきたものです。

生環境構築史は、「人が、生きるための環境(=生環境)をいかにこの地球上に発見し、つくりあげてきたか」という、その“歴史とモード(様式)”を探り、その上で、今後のあるべき構築様式を考えようという共同研究です(https://hbh.center/about-hbh/)。大きな特徴は、すべての生環境の基盤に、自律的に自己構築を続け、圧倒的に人間に先行する地球活動を「構築様式0」として据えていることです[図M-6]。そのような自己構築し続ける地球の、地表近くにある素材を発見して組み上げる段階が「構築1」です。「構築2」は、素材に交換価値が見出されて流通していく段階で、マテリアルのこうした資本化に併行して、略奪や戦争も起こってくる段階です。「構築3」は、それまでとは極めて異なる段階で、かつ現在も続いている構築様式です。鋼鉄をつくれるようになったことで、現代都市の原型が生み出されました。能作さんと常山さんの言う“新品の都市”は、このような鋼鉄製の都市のことだと思います。それが世界的につくられ続けているのが現代です。ただこれら全ての構築様式は、歴史段階でもありながら、現在併存しているものでもあります。私たちとしては、「構築4」というオルタナティブな構築様式を考えたいと思っています。0から3までの構築様式は、先ほどお目に掛けたエコロジーの4象限に並立するものでもあると思われます。構築0の地球は、全ての構築素材の出発点であるわけですが、それをどう組み上げ建築をつくるかによって、構築様式は1から3に分かれえます。次の話も、5号のエコロジー特集のときに青井先生が整理された論ですが、“手つかず―手を入れる”の横軸は構築の力の強弱とも言え、“大きな体制―小さな主体”の縦軸は構築の関係を多様化させる軸とも言える。これらの間に、それぞれの構築様式が配置されます。この整理を通すと、構築力と構築関係の双方が最大化し、人間の生環境が地球上に最大限に広がったのが、鋼の構築様式である「構築3」だということがはっきりわかります。

「構築4」のありうる出現形態は、地球の動きそのものの「構築0」、全てのヴァナキュラーを含む「構築1」、交換価値が生じる「構築2」、鋼鉄が支配的になる「構築3」を結び直していく関係性なのだろうと考えられます。バイオスフィアとテクノスフィアの関係を動的に取り結び直したりほぐしたりしながら、どんな形をつくっていくかということとも関係するのでしょう。生環境構築史を一緒に立ち上げた中谷礼仁先生は、冒頭にもお話が出たように、岡部先生も一緒に「構築4」の実践プロジェクトとして「解築学」を始めていらっしゃいます。

ままならないテクノスフィア

岡部:松田先生が、「西大井のあな」の考え方を都市ではなく農村に適用したら、結局ただの農家になってしまうのではないかという疑問を投げかけられましたが、私は、逆に農家の成り立ちを都市建築に援用したのが「西大井のあな」だけれど、都市では農家とは似て非なるものに意図せずしてなっていると思います。先ほどバイオスフィアとテクノスフィアの円環を「不可能な循環」、「可能な循環」と読み替え、人間は「可能な循環」の領域をリジェネラティブとしてバイオスフィアに広げようとしているのではないか、と問題提起しました。バイオスフィアの「不可能な循環」については、「西大井のあな」では土と生物としての自分たちがつながる感覚と話されていましたが、私には土が象徴的でままごとのような存在でしかないように感じます。ままならないバイオスフィアと付き合っている自分たちを演じている陰で、むしろテクノスフィアの方の、人間がつくった都市のよくわからないシステム自体が、ままならない化け物になっているのではないかと思います[図O-5]。

私は今日、テクノスフィアはデザインできる循環、すなわち「可能な循環」という前提で話してきましたが、その前提が崩れることになります。農地は土に還れる安心感がありますが、都市のテクノスフィアがままならないものになっていった事態において、生き物なのに土に還れず、得体の知れないテクノスフィアの循環に還るしかない人間は、その他の命あるものたちはどうなるのでしょうか。おふたりは里山からインスピレーションを受けて都市に当てはめていこうとされていると思いますし、BAMB(Building As Material Banks)も思想的には都市の中に建物という資源があるから使っていくんだという意思です。都市がままならないテクノスフィアになった先に、その中にいる人間たちは土に還れない。とするとどうなるのか、今後おふたりに建築家としてチャレンジしていただきたいと思います。

松田:ダナ・ハラウェイは、土や他種と一緒に堆肥化する私たちというイメージで、人新世ではなくクトゥルー新世に進むことを以前から提唱していますが、堆肥になれないとすると、私たちはゴミになるしかない。人間がゴミにならない方法の模索に、ぜひチャレンジしていただきたいですね。

常山:岡部先生と松田先生のおふたりには、これまで考えたこともなかった視点をいただいて面白かったです。展覧会で整理した活動の次の課題をいただきました。堆肥化しない私たちをゴミ化させないように、チャレンジしたいと思います。

能作:テクノスフィアもままならないなど、新しい視点をいただいてハッとする言葉がたくさんありました。また数年後に岡部先生と松田先生にお見せしたいと思います。ありがとうございました。

(原稿構成・注釈:早稲田大学大学院中谷研究室 筏 千丸)

図O-1:Ellen MacArthur Foundation, Circular economy diagram (February, 2019),

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/

図O-2:https://www.bluehair.co/corner/2009/12/cradle-to-cradle-hype-or-hope/

図O-3:東京大学岡部明子研究室

図O-4:Ellen MacArthur Foundation, Circular economy diagram (February, 2019),

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/

図O-5:東京大学岡部明子研究室

図M-1:今和次郎『⽇本の⺠家』(初版1922)1954増訂版、p.133

図M-2:今和次郎『⽇本の⺠家』(初版1922)1954増訂版、p.268

図M-3:国土地理院基盤地図情報と東京都発行「東京の湧水マップ」を元に、QGISと専用プログラムにより作成(松田法子・京谷友也2021)

図M-4:生環境構築史Webzine、2022.11、『エコロジー諸思想のはじまりといま───生環境構築史から捉え直す』、https://hbh.center/05-issue_00/

図M-5:生環境構築史Webzine、 2022.11、『エコロジー諸思想のはじまりといま───生環境構築史から捉え直す』、https://hbh.center/05-issue_00/

図M-6:中⾕礼仁・松⽥法⼦・⻘井哲⼈、生環境構築史Webzine、2019、https://hbh.center/

東京都生まれ。東京大学工学部建築学科卒業後、磯崎新アトリエ(バルセロナ)に勤務。2004年より千葉大学助教授などを経て、2015年より現職。現在は、スラムと古民家における実践を通して地球環境問題を再考する活動を展開。著書に、『住まいから問うシェアの未来』(編著、学芸出版社、2021年)、『高密度化するメガシティ』(編著、東京大学出版会、2017年)、『バルセロナ』(中公新書、2010年)、『サステイナブルシティ-EUの地域・環境戦略』(学芸出版社、2003年)ほか。

住まい・集落・まち・都市における、人と大地の関係に関心をもつ。自己構築を続ける自律的な地球と、ヒトがその上に生存環境を発見し構築してきたそのモード/様式を長期的歴史に探り、今後の構築様式を考える〈生環境構築史〉プロジェクトを、中谷礼仁・青井哲人と立ち上げた。地球科学・地質学・地理学・土壌学・食と農などの研究者らと協働して活動中。生環境構築史Webzine編集発行同人。

https://hbh.center/

画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。