Case Study #4

1坪ごとの、見えない間仕切り

建て主から、部屋の数が13室ほしい、との要望があった。13室ともなると、空間を細かく間仕切ることになるが、それでは一室があまりに狭くなる。そこで、1坪ごとに仕切りつつも、全体がつながった空間が考え出された。

作品 「羽根北の家」

設計 佐々木勝敏

取材・文/伊藤公文

写真/浅田美浩

-

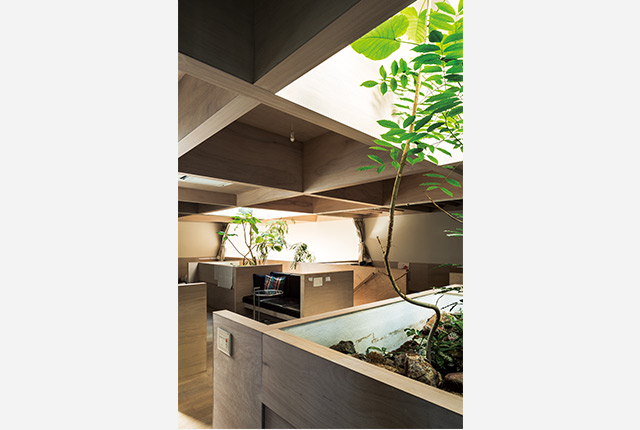

2階全景。垂れ壁と腰壁が1,820㎜角のグリッド状に設けられ、1坪が空間を構成する基本単位になっている。

目の前に広がる光景。

現前の事実だが、それを現実の状況として理解する手がかりが見つからない。愛知県岡崎市、木造2階建て住宅の2階。家族構成は祖父母と夫婦+子ども3人の3世代、2世帯、7人。公園に面する住宅地。特別なところはなにひとつない。

それなのに、目の前にある光景はどうしたことか、普通の住まいに見られるはずの既視感がまったくない。理解の手がかりを得るべく、類似の光景を思い浮かべようとするが、すぐには浮かんでこない。しばらくすると、メサ・ヴェルデの岩窟住居「クリフ・パレス」の写真が突如として脳裏をかすめる。日干し煉瓦の壁によって区画された集落遺跡だ。シェア・オフィス? あるいは整然としたキャンプ場? よく整頓された古民家の納屋? 災害発生時の待避所? イメージの断片が駆け巡る。けれども一向に焦点を結ばない。小さな困惑がさざ波のように押し寄せる。

1坪のグリッド

平面は1間(けん)(約182㎝)のグリッドで構成されている。間口が4間、奥行きが6.5間。

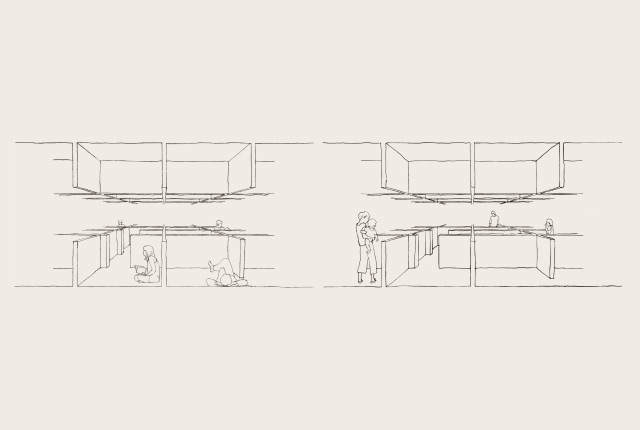

天井には構造体である80㎝弱の深い垂れ壁が降りている。一方、床面からは高さ90㎝の非構造体の腰壁が立ち上がっている。前者はグリッドに完全に則り、後者は原則としてグリッドに則っているが、部分的に中断し、取り払われ、あるいはずれている。垂れ壁の下端と腰壁の上端のあいだには110㎝の間隔があるが、そこにはトイレや浴室以外に透明、不透明を問わず、間仕切りはない。室内には柱がないので、立つと端から端まで見通すことができる。

グリッドが整然として支配的、かつ見通しのよい空間となれば、ただちにユニバーサルな一様の空間を思うが、実態はまるで逆だ。深い垂れ壁と高い腰壁が平面1間四方、1坪の、人を包み込むような単位空間を形成している。1坪ごとに見えない間仕切りがあるといってもよいかもしれない。そのために実際はワンルームでありながら、20余りの単位空間の集合のようにも受け止められる。空間の認識が両極のあいだで揺れる。

単位空間の独立性を強めているのが光である。全体には閉じた箱だが、トップライト、テラスへの出入口、2つの小さな窓、そして中央の階段と、上、横、下の開口部から光が射し込む。性質を異にする各方向からの光が、澄んだ明るみから淀んだ暗がりまで、ゆるやかな濃淡を描き出し、単位空間を強調しつつ、その規則的な連なりが単調に陥ることを救っている。とりわけ、トップライトの真下に設けられているインナーガーデンの存在が大きい。降り注ぐ日射しと勢いのよい緑によって、室内全体に開放感と活気がもたらされている。

間仕切りの痕跡が結界に

この2階の空間は、寝る、くつろぐ、こもる、遊ぶ、しまう、読む、テレビを見る、風呂に入る、といった日常のさまざまな行為を受け入れる場所を提供している。仮にそれらの行為の全体を再配分し、きっちりと間仕切られた部屋の形式に収めようとすると、10余りの極小の部屋と狭くて長い廊下の組み合わせに行き着いてしまう。快適さとは無縁の、窒息してしまいそうな窮屈な空間だ。それを避けようと考え出されたのが、この垂れ壁と腰壁からなる空間である。

設計者の佐々木勝敏さんは言う。

「移動するときは立っているので視線が通ったほうが機能的にも気分的にもよい。その他の時間は座ったり、寝転がったりして過ごすのだから、ある程度の高さの壁が立ち上がっていれば視線がさえぎられ、一定のプライバシーが保たれます。腰壁の高さを慎重に検討し、90㎝とすれば、座位や臥位のレベルを床面に設定したときに大人でも十分に姿が隠れ、かつ立ったときに視線がすっきり通ると判断しました」

完全に間仕切られた複数の部屋がある。その全体に外圧をかけて体積を縮めていく。圧力が高まる。臨界に達すると、圧力に耐えきれずに間仕切りがはじけ飛ぶ。空間はひとつになり、間仕切りは痕跡として残る。その痕跡は一種の結界のようなものとして、部屋の区分けをやわらかく示す働きをする。

「羽根北の家」は、ごく普通の出発点から発し、意想外の終着点に至っている。常識的な経路をたどっていれば、間仕切りははじけ飛ばず、必ず縮小したままに残る。なんらかの発見的な視点なしに、間仕切りは決してはじけ飛ばない。そこには秘策があるのだろうと問いただすが、佐々木さんは言う。

「特別な方法はありません。あらゆる可能性を追求して、得心がいくまで案を考えつづけるだけです。この住宅に限らず、ひとつの住宅で大小のバリエーションを含めると300案くらい考えます。そこから30案くらいに絞っていってさらに検討し、最終的にはこれしかないというひとつの案に収束させます。クライアントにはつねにひとつの案だけを提示し、代替案を提示することはありません」

秘策はないのだった。あちこちと迷走し、苦闘し、それでもゆるまずに直進する。その果てに、巧まざる独創が姿を現し、前例にとらわれない飛翔が遂げられるのだった。

祖父母と孫の距離も近い

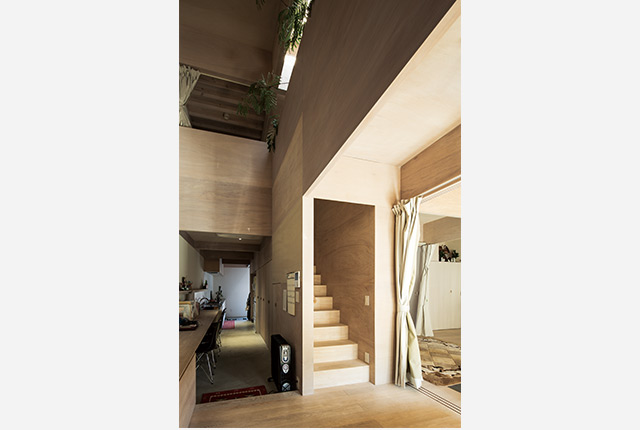

2階の空間構成は、1階とセットで成り立っている。

1階は、北側の正面に大きな引き戸があり、入ると土間、そのまままっすぐに進むと祖父母(親世帯)の住まい、右手に進むと子世帯の住まい。両世帯のあいだには階段と収納のブロックがあるが、北側のエントランスは共通で、南側のダイニングにある間仕切りは引き戸で完全に開くので、それを開け放つと両世帯は完全につながる。子世帯と同様、親世帯の住まいも水まわりを除くと固定の間仕切りがないので、事実上、住宅全体がワンルームになっている。

実際、子どもたちは階段のまわりを駆け巡り、元気に階段を上下して、室内運動場の趣を呈している。吹抜けが2カ所あるので、上下階でも声がよく通り、気配が伝わる。3世代の成員間の距離がきわめて近い。これ以上縮めるのは困難と思えるほどに近い。

このような姿になったのは、施主側からの直接の要望というよりも、設計者側が施主の潜在的な要望やニーズを引き出し、提案に置き換えていったようだ。その好例が子世帯1階の壁沿いに設置された造り付けの長いテーブルである。このテーブルに沿って、親子5人の昼間の活動のほとんどすべてがなされるという。料理をつくる人のすぐ隣に、遊ぶ人、学ぶ人がいて、そのすぐ隣にテレビを見る人がいる。親子の距離が近く、関係が密である。そういえば、北側にある公園で遊びまわる子どもたちの姿は、祖父母の住まいのどこからでもよく見通せる。成員間の関係は住宅内を越え、外部にまでおよんで考えられている。

間仕切りが生み出す新しい家族の距離

2世帯住宅というと機能的に完結した住戸を上下に重ね、そのあいだになんのつながりもつけない事例が多い。そうしたほうが両世帯の関係を良好に保つためにはよいと推奨されていたりする。1世帯のなかでみても、成員のそれぞれが強固な間仕切りで囲われた個室を確保し、共通で使う部屋は別個に設けられる事例が一般的だ。

「羽根北の家」は、それらのいずれとも画然と異なっている。たたずまいは穏やかだが、間仕切りのありようを根本から考え直すことによって、新しく、過激でさえある地点にたどり着いている。これを成員のプライバシーのレベルを低めながら、その補償として共同の場の快適性や機能を最大化していく方法とみれば、シェアハウスの進化形とも考えられるのではないか。

家族像、住宅像が揺れ動くなかで、住まいのあり方もまた分岐の一途にあるように思えるが、まったく異なると思えた枝先の先端が、系統だった思考からは生まれ得ない発見によって近づき、思わざる回路が形成されるかもしれない。「羽根北の家」はそうした偶発的な進化の可能性を抱かせる。