Case Study #2

リズムよく並ぶ、間仕切りの列

通常、間仕切りは縦横に空間を仕切っていくものだが、「H邸」では一直線に並べられている。そこには、間仕切りの壁と壁のあいだの「空間」だけが存在する、純粋な構成が現れているように見える。この純粋さが何を生むのか。

作品 「H邸」

設計 藤井由理

取材・文/豊田正弘

写真/藤塚光政

-

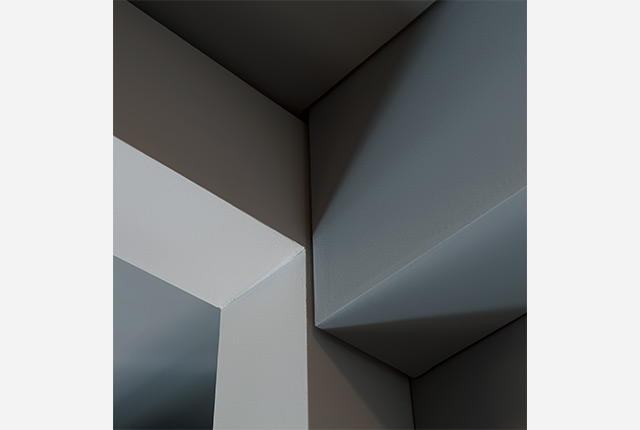

2階の板の間から、和室、廊下、ミニキッチンを見る。6枚の壁が積層し、サイドからのほのかな光が、そのレイヤーを際立たせている。

東京近郊のなだらかな丘陵、やや稠密(ちゅうみつ)な住宅街の空き地越しに、「H邸」はキュービックな顔をのぞかせた。ダークグレーの壁面に直交して、白い壁の断面が連なる。そのたたずまいは目地と水切りでエッジを利かせつつ、モルタル系の仕上げで周囲に溶け込んでいる。

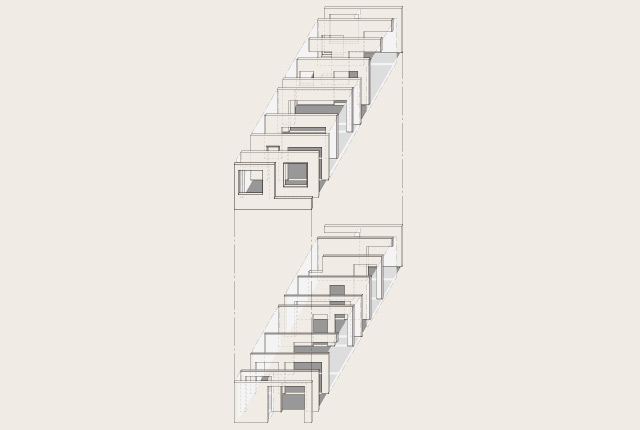

白い壁のあいだをまわり込むように玄関に入ると、そこには不思議な空間が展開していた。外部の印象そのままに白い壁が内部を間仕切り、そこにあけられた矩形が位置・大きさを少しずつ変えながら奥へと続いていく。2階でもその風景は同様で、外部アプローチからテラス・ベランダまで壁の数は10枚におよぶ。

不規則な間隔、相似形で抽象的にくり抜かれた開口、一方で床・壁・天井の取り合いには大きな目地……。こんな並列した間仕切りの空間は、これまでに経験がない。設計者の藤井由理さんに話を聞いた。

意味でなく感覚でつながる空間

藤井さんはこの住宅を「セリーの建築」と説明する。

セリーとは、フランス語で「系」「列」を意味し、相似性により互いに接合しあっていく概念で、さまざまな芸術にも通じる考え方だという。たとえば現代音楽では、十二音技法の進化形としてセリエリズム(セリー技法)があり、シェーンベルク、ヴェーベルン、ブーレーズらの作曲家がいる。またアートでは、キャンベルの同じスープ缶をさまざまな色彩で描いたウォーホルの「シリーズ」(セリーの複数形)などが名高い。

建築家のダニエル・リベスキンドはもともと音楽を志望し、代表作の「ユダヤ博物館」(1998)ではそのコンセプトのひとつとしてシェーンベルクの未完のオペラ「モーゼとアロン」を挙げている。藤井さんはリベスキンド事務所でセリーという言葉に出合い、それが担当した展覧会のキーワードだったこともあり、建築の手法と関連づけて考えを深めていったそうだ。

「セリーの建築」とは、相似の形など同系列のものがあまり強い意味をもたずに、ただ隣り合ってつながっていく建築。たとえば古典建築は中心性やヒエラルキーなどの意味を強く宿している。しかしそうした意味をはぎ取っていくと、空間とは「空(くう)」の「間(あいだ)」だ。そこでその間(あいだ)をただつなげていく。意味ではなく、感覚で空間とかかわること。

藤井さんは前作の「新宮島邸」(2012)から「セリーの建築」を試みた。それは父・藤井博巳さんの初期代表作「宮島邸」(1973)の建て替えであり、博巳さんはその発表時に「負性の建築化」を掲げ、床・壁・天井をグリッド・パターンで覆って、ものとものをつないでいる意味、つまり建築が惰性的にもつ意味を消去した。「新宮島邸」ではその考えを踏襲しつつ、身体的にそれとどうかかわるかをテーマにしている。

そして発想された白い壁の群れ。それは、古典建築のようにギュウギュウとつながってはいない。たとえば現代の人間同士の関係を考えてみよう。そこでは先生と生徒、上司と部下のあいだでもヒエラルキーのある窮屈なものではなく、個をもちながらのゆるいつながりが求められる。白い壁にうがたれた相似形の穴にそうした関係が表現されている。

大きな目地が伝えるもの

「H邸」の空間を細かに見ていこう。

まず、白い壁の間隔が不規則なのは、それが機能ごとに部屋を分ける壁とは限らないから。「新宮島邸」では白い壁がほぼ機能に対応していたが、ここではいわゆる「部屋」の中を壁が横切るところもある。壁の位置は、何かのモジュールによることもなく、柱などの構造の位置、浴槽などの設備のサイズ、さまざまな使い勝手、そして身体的なものとのつながりなどを考慮して、「結果としてこうなった」そうだ。

図面を見る限りではこの壁の連続は少々わずらわしく、洞窟を抜けていくようにも感じられるのだが、実際はまったく異なる。105㎜角の柱を12.5㎜厚のプラスターボードでくるんで130㎜の壁厚がありながら、それぞれの開口は幅・高さとも想像以上に大きい。その構成が「壁」とも「間仕切り」ともつかぬ印象を与え、「ワンルーム」や「閉塞性」といった既成の感覚に揺さぶりをかけてくる。

そして、色の塗り分けと、目地の使い方によって「セリーの建築」はそのコンセプトを明確なものにしている。10枚の白い壁に対し、直交する天井・壁はすべてグレー。壁・天井・床の取り合い部分にはすべて目地が入り、その「勝ち負け」、6㎜、12㎜、15㎜の3種類の目地幅について厳密なルールが定められた。

白い壁には、天井・グレーの側壁との間に12㎜、床との間に15㎜の幅で目地が入れられ、浮き上がるようにその存在感が強調される。実際、12㎜という目地は相当に大きく、中にまでグレーの塗装が延び、目地底は白いことが目視できる。それは不陸やクラックを抑えるというより、明らかに「建築的な目地」。そしてまた、そこにスパッと切り取られた開口を際立たせている。

移動することの楽しさ

さらに図面から読み取りにくいことがもうひとつある。それは、相似の開口部を移動することで得られるリズムのようなもの。藤井さんの言う、身体的、感覚的なかかわりという意味が徐々に実感されてくる。

そこでは、壁と壁のあいだにある「ふところ」の深さにより、動きに伴って見え方がどんどん変化していく。それは音楽的な体験を思い起こさせる。そして視覚だけではなく、周囲から聞こえる音の気配、窓からの距離による室温なども変わる。その様子は建築面積40㎡ほどのコンパクトな住宅とはとても思えない。

また生活をするうえで、2階和室の前後に配された引き分けの吊戸がとても効果的な装置となっている。「建具のない開口」という空間イメージを崩すことなく、開閉を調整すると室内の明るさは大きく変化し、完全に閉めると落ち着いた和室で就寝ができる。層状の空間構成と一人住まいのスタイルとをさりげなく成立させているのだ。

「人間と空間との対話のなかで、無意識につくられていくものがある。この空間に住むことで、人が少し変わっていったり、自由になっていければ」と藤井さん。

「H邸」で示された空間は、藤井さんにとって原点のようなものなのだろう。まず自由な空間があり、そこで人が何かをするきっかけとして、開口のある壁がただ連続している。それは住宅でも公共建築でも変わらない。ここはたまたま住宅だったので、そこにキッチンや居間や寝るスペースがあるだけ……。

たしかに「H邸」を訪れると、われわれは空間に機能的なものを求めすぎているのではないかと思えてくる。あらゆる場所で、「ここは何をするところ? それはなぜ?」と。そして昨今の住宅設計の風潮が、シンプルで建築家がつくり込まないことばかりをよしとするのにも疑問が湧いてきた。ここに並べられた間仕切りは、きわめて純粋に、そして素直に建築と向き合った姿を示しているのではないだろうか。