Case Study #1

元アパートの空間を、色鮮やかに間仕切る

もともと8住戸あったアパートを、戸建てに改修した住宅。住戸のあいだの界壁を取り去り、空間をつなげているが、そのつなげ方が、きわめて複雑。壁は斜め、色は鮮やか、まるで絵画のよう。この間仕切りの意図は何か。

作品 「アパートメント・ハウス」

設計 河内一泰

取材・文/大井隆弘

写真/傍島利浩

-

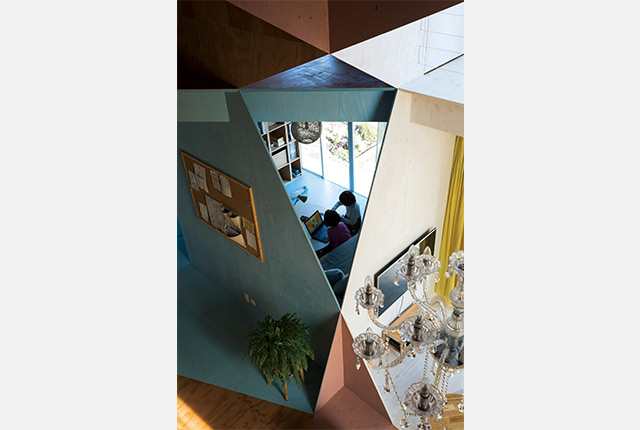

空間を仕切りながらも、全体がつながっている構成。また、3次元空間の住宅の中に、2次元の図形が見出せるように、壁のエッジを薄くし、色を塗り分けている。

近代住宅の間取りを説明する際に用いる3つの型がある。それは、各居室に中廊下から接続する「中廊下型」、居間など団欒室から接続する「居間中心型」、そして玄関ホールから接続する「ホール型」である。これは玄関から各居室までの動線に着目した型で、組み合わせれば驚くほど多くの住宅が説明できる。ところが、この説明を可能としているのは、中廊下や居間、ホールの独立性であり、各居室との境界があいまいになった途端に判断は難しくなる。ただ、そうした間取りには新しさへの期待もある。近代建築がコンクリート、鉄、ガラスといった新材料によって初めて実現したように、その住宅に何かしらの新規性が認められれば、期待はいっそう膨らむ。河内一泰さんが設計した「アパートメント・ハウス」は、そんな期待感のある住宅のひとつだ。

賃貸住宅の行く末

この住宅は、千葉県郊外の住宅地に立つ。作品名が示すとおり、もとはワンルーム8戸、木造2階建ての小さなアパートだった。昨今の賃貸経営は厳しさを増している。人口減少と供給過多を背景に空室率増加と経年による家賃低下は著しく、人口増加を続ける東京でさえ空室率は1.5割(約49万戸)、築20年で家賃は平均して30%ほど下落するという報告もある。1991年に建設されたこのアパートも、当初は近隣大学の学生などを借主として順調に経営していたが、近年では家賃を下げつつ、やっと2、3戸が稼働する状況だったという。どこにでもある普通のアパートだ。きっと同じような状況が全国にあふれているのだろう。

こうした背景から、近年ではリノベーションという用語が市場で躍り、おもにデザインの力を借りて苦境から抜け出そうとする試みが続いている。シェアハウスへの転向もそのひとつで、最近では民泊の議論も盛んだ。そうしたなか、「アパートメント・ハウス」は、賃貸経営をやめ、新築もやめ、専用住宅への用途変更を選んだ。「予算は2000万円台前半。新築すると、今より規模がずっと小さくなります。そこで既存の建物を生かすことにしました」とは河内さんの話。用途変更の申請も、いわゆるダウングレードにあたるため不要だったそうだ。

賃貸を専用住宅に変更する試みは、実際のところあまり聞いたことがない。ダウングレードで申請不要ならそもそも具体的な数はわからない。ただ、以上の利点は、少なくとも賃貸住宅の末路に用途変更の道もあると教えてくれる。そして、もしこれが賃貸の、とくに小さなアパートに示された新しい方向なのだとすれば、この作品はその先例として説明を試みる必要がある。奇抜な造形と配色の背後にあるものを見逃してはならない。

壁を立て、穴を掘る

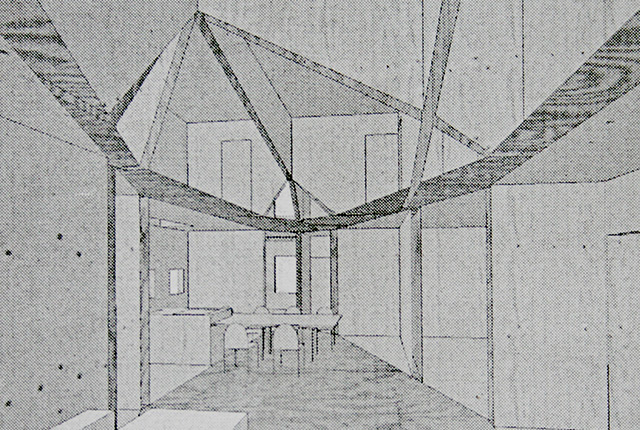

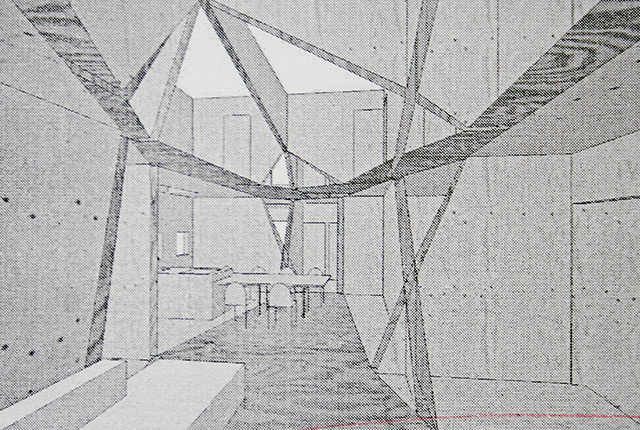

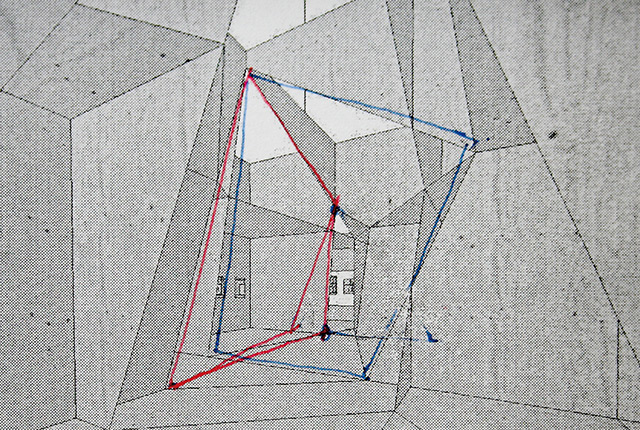

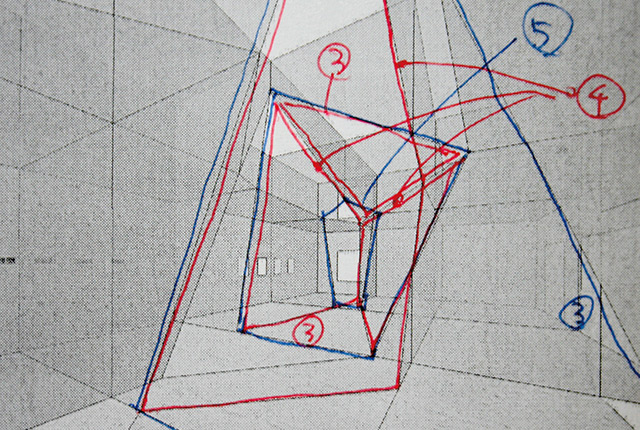

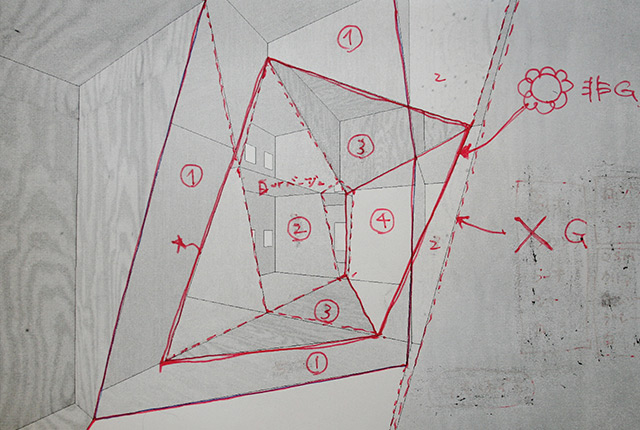

既存の建物は、4戸を間仕切る3枚の壁、水まわりと居室を間仕切る1枚の壁により、全体が2×4のグリッドになっていた。河内さんは、まず4戸を貫く方向にもう1枚の壁を追加。全体を3×4のグリッドとし、そこから壁に穴を掘った。簡単にいえば、壁を立て、穴を掘る。2つの操作によってこの造形は説明できる。壁の追加は、子ども室、寝室、洗面、浴室、クロゼットなどを納めるのにちょうどよい大きさを想定したものだそうだ。では、その穴はいかにして掘られたのか。

前提として、防音が必要なピアノ室と、2階寝室は完全な個室になっている。そのうえで、穴は各室の壁に2つの点を設定し、これを結んでカットすることから始まる。カットする大きさは、各室の性格を考慮して決めたそうだ。たとえば、2階の子ども室は直交する壁に2点を設定し、その角を小さくひらいて中央の空間とつなげているが、リビングやダイニングは平行する壁に2点を設定し、大きくひらいて一体化している。しかし、隣り合う2室で共有される点が食い違うことも考えられる。そこで生きてくるのが最初に壁を1枚追加したことで、居室のあいだに階段室やクロゼットを挟み、居室がひらく大きさを優先して調整できる状況をつくっている。そうして、ぐるりと一周したのがこの穴。1、2階はできるだけ歩調を合わせているが、必要な面積を確保してずれが生じ、壁は斜めに立ち現れる。

斜めの壁が生む一体感

この斜めの壁にもルールがある。1階は内側に傾斜した壁と、外側に傾斜した壁、どちらの壁もある。しかし、2階は必ず内側に傾斜しており、天井付近で必ずグリッドの交点に収束する。山形をつくって納まる斜めの壁は、この住宅にひとつの一体感を生み出している。また、1階に残された小さな三角形2枚のピンク色のコーナーなど、明確なルールが、逆にあいまいな空間を発生させている点も興味深い。では、もっと根本。なぜ穴を掘るような造形の操作が選択されたのか。

高密度な風景をつくる

これについて河内さんは、「住宅は、家族の団欒室から水まわりまで、さまざまなキャラクターをもった空間の集合体です。複数の空間を整理して数を減らすのではなく、密度の高さを受け入れ、その多様性を生かすような設計がしたいと考えています。高密度な風景は、見ていて楽しいもの。家族のにぎやかな団欒の背景にもふさわしいのではないでしょうか」と説明する。穴を掘る、という操作は「高密度な風景をつくる」という考えに基づいていたのだ。穴を掘り、間仕切りで完全に隔てないことによって、いろいろなところから、その風景が目に飛び込んでくる。

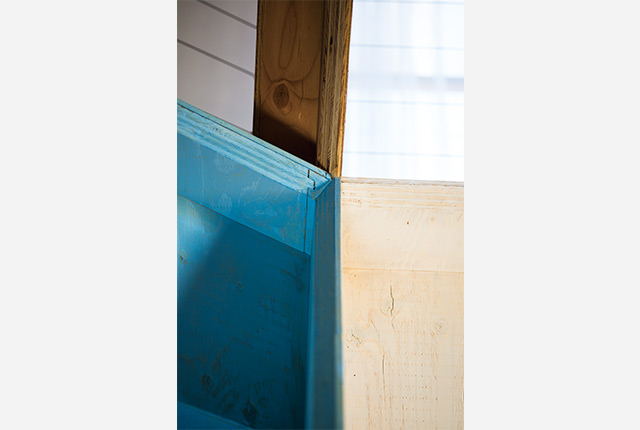

そう聞くと、壁端部の仕様も納得がいく。まるで線のような薄い壁は、9㎜厚と45度にカットした24㎜厚の合板の組み合わせからなる。できるだけ薄く見せることで、壁が交差する部分がうまく納まる。すると、カットされた壁や床の端部ではなく、各居室に自然と意識が向かう。家具もそうだ。たとえば照明器具は、中央にガラスのシャンデリア、ダイニングにブリキ、キッチンに竹のペンダントライトなど、材料やデザインの統一が避けられている。そうした家具は、施主とともに数多くのインテリアショップを巡って集めたそうだ。まるでデパートのインテリアフロアのようだ。

ところが、配色だけがこのルールに従っていない。各居室がもつ性格の多様さを示すのであれば、複数の部屋をまとめる配色はルールとは違う。各個室に別の色や柄を設定したほうがその多様さを強調できたのではないか。

造形と配色に通底する意識

「使用した色は赤、青、黄(木)の3原色と白。多角形は数が少ないほど角が鋭角になり、その印象が強くなるので、居室ごとに色や柄を指定すると、形のほうが目立ってしまいます。そこで、ある程度その印象を和らげるために、できるだけ角の多い多角形になるように配色しました」と河内さんは説明する。その結果、さまざまな角度の壁や空間があたかも平面に見える状態が生まれた。これを河内さんは、多くの角度から見た物体の形を平面で表現したキュビズムの絵画に例えている。すると、このキュビズムのような配色の操作にも、造形の操作と同じような意識が通底していることがわかる。それは、「限定してから開放する」といったような意識。一枚壁を追加した後に掘ることで、より高密度な風景が得られる。平面的に配色をすることで、単純に立体があるのではなく、平面の中に立体がある、という奥行きのある風景が得られる。いい例えかどうかはわからないが、立った状態からではなく、一度しゃがんでからジャンプする、そんな意識だ。

「限定してから開放する」という意識のもと、壁を立て、穴を掘り、色を塗る。かつて人と人とを分けた壁が、今度は家族をつなぐ間仕切りとなり、高密で奥行きのある風景をつくる。思えば賃貸住宅は高密さと奥行きの深さを象徴する建物のひとつ。河内さんの意識や操作は、その性格をじつに肯定的にとらえたもので、中古アパートの一部が進むかもしれない方向にはぴったりであったと思う。「アパートメント・ハウス」は苦境にある賃貸経営の未来を示す。その振る舞いはなんとも鮮やかで楽しげである。

余談だが、河内さんの図面には中央の空間に室名が記されていない。中廊下から接続すれば「中廊下型」、居間から接続すれば「居間中心型」……。家族が暮らしていくなかで、あるいはほかにもいくつかの作品が設計されていくなかで、この中央の室に名前が付いたときは、何かひとつの型が出来上がるのかもしれない。おおげさかもしれないが、そんなことを想像させる作品であった。