- 展覧会TOTOギャラリー・間

- これからの展覧会

- 過去の展覧会

- 展覧会レポート

- 展覧会他会場

- 開催中の展覧会

- これからの展覧会

- 講演会

- これからの講演会

- 公開中の講演会

- 過去の講演会

- 講演会レポート

- アクセス・利用案内・団体利用案内

- アクセス

- 利用案内

- 団体利用案内

- ミュージアムショップ

- Bookshop TOTO

建築文化活動

TOTOギャラリー・間

TOTO出版

Bookshop TOTO

講演会レポート

ルールの外、ゲームの先

レポーター=三浦丈典

ここのところ何度か、若手映画監督の自主制作映画を本人を招きつつ上映するという連続イベントに参加した。大学の卒業制作や卒業後間もない作品を観て毎回しみじみ思うのだけど、どんなに若くても、予算がなくても、かきあつめの役者でも、それはどこまでもしっかり「映画」なのだ。映画を撮るための練習、とか映画に向かう過程、では断じてない。観るほうも当然そのつもりでスクリーンに向かう。その過酷さ。潔さ。

建築教育は本物をつくって確かめることはできない。ベンチとかあずまやとか、そういう「小物」をつくることはあったとしても、学生や若者が自分の考える理想の建築を、つべこべいわずに見てみい!と世に問うことはできないのだ。紙と粘土でしか練習できない調理学校でいいシェフが育つだろうか。致し方ないことなのだけど。

学生の課題にせよコンペの提案にせよ、そこで表現されうる「構想」は実際の建築の価値や実質とはイコールではない。コンセプトや図面表現の奥に隠れていて、突如出現する「得も言われぬ体験」こそが建築の醍醐味であり奥深さである。けれどもこの不景気の時代に若い建築家が実作をつくる機会というのは地球上全体で枯渇しているし、であればよりいっそうパンチの効いた構想で人を喚起し、その固く閉ざされた門を蹴り破るほかない。

ここのところ何度か、若手映画監督の自主制作映画を本人を招きつつ上映するという連続イベントに参加した。大学の卒業制作や卒業後間もない作品を観て毎回しみじみ思うのだけど、どんなに若くても、予算がなくても、かきあつめの役者でも、それはどこまでもしっかり「映画」なのだ。映画を撮るための練習、とか映画に向かう過程、では断じてない。観るほうも当然そのつもりでスクリーンに向かう。その過酷さ。潔さ。

建築教育は本物をつくって確かめることはできない。ベンチとかあずまやとか、そういう「小物」をつくることはあったとしても、学生や若者が自分の考える理想の建築を、つべこべいわずに見てみい!と世に問うことはできないのだ。紙と粘土でしか練習できない調理学校でいいシェフが育つだろうか。致し方ないことなのだけど。

学生の課題にせよコンペの提案にせよ、そこで表現されうる「構想」は実際の建築の価値や実質とはイコールではない。コンセプトや図面表現の奥に隠れていて、突如出現する「得も言われぬ体験」こそが建築の醍醐味であり奥深さである。けれどもこの不景気の時代に若い建築家が実作をつくる機会というのは地球上全体で枯渇しているし、であればよりいっそうパンチの効いた構想で人を喚起し、その固く閉ざされた門を蹴り破るほかない。

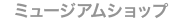

「ロイチェンバッハの学校」の構造模型を説明するケレツ氏

クリスチャン・ケレツは極限まで削ぎ落とされた単純な構成、研ぎすまされた造形美を武器に、若くして世界的に成功している建築家である。最初のコンセプトモデルがそのまま立ち上がったかのようなミニマルでストイックなイメージは彼を瞬く間にスターダムに押し上げた。今回の展覧会は国内初の彼のまとまったプレゼンテーションであり、刊行される日本語書籍も間違いなく相当売れるだろう。

クリスチャン・ケレツ氏

盛大な拍手で迎えられたケレツさんは、美しいスライドとともに1時間、静かに誠実に語り続けたが、その立ち振る舞いは大きな体と少年のような表情、柔らかな語り口とドライでシニカルな論理構成が共存する、独特な空気に包まれていた。まるで慎ましい神父のように、あるがまますべてを受け入れつつも、時にターミネーターのごとく不必要なものを無慈悲に切り捨てながら拡張していく感じ。この矛盾はたとえば、永世中立国でありながら最強の軍隊を持つスイスという国に対する不可解さと相通じるものがあって、根底ではきっと僕の理解が及ばないところにある。しかしながら一方で、幾度となくカズオ・シノハラへのリスペクトを表し、また日本の建築雑誌や同世代の日本人建築家たちからいかに影響を受けているかを口にした。要素を減らし切り詰めて行くデザインプロセスは数寄屋のシステムとも通底し、ある意味日本人以上に日本的なふるまいであるともいえる。また同時に、明確な造形方針とそれを裏付ける骨格や構造、それらに不純物がまとわりつかないよう全力を傾ける姿勢は、文化や言語を超えて共有されうる、ピラミッドやパルテノンにも通ずるまさに根源的な「アーキテクトニック」(ケレツ)な振る舞いである。どこまでいっても異形でありながら、かといって完全なる他者にもなりえない。なんて難しい人なんだろう。

講演会場

もしかしたらとても個人的な感情かもしれないけれど、ケレツさんの作品は構想という意味では非の打ち所がない。写真を見ているだけでうっとり魅了され、知的好奇心も満たされる。しかしながらじゃあそれが実際建ったときにそこに行きたいか、と言われると、むしろそこで期待が裏切られてしまうのが怖くて少し躊躇してしまう。もしあの大きな災害がなかったとしたら、そんな気持ちにはならなかったのかもしれないけれど、極度に単一のジェスチュアでできているために、そこにある現実社会という状況、見に行った自分すらもその純粋性を汚してしまうような罪悪感に囚われてしまう。

氏の順調すぎるキャリアからいって、数年後にはいま構想中の世界中の建物が数多く誕生するだろう。ゲームが終わり、自らがつくったルールを超える良きこと、悪しきことが幾多も押し寄せてくるだろう。そういった過酷な状況に潔く立ち向かうべく最高のスタート地点に立っているのが今のケレツさんである。

氏の順調すぎるキャリアからいって、数年後にはいま構想中の世界中の建物が数多く誕生するだろう。ゲームが終わり、自らがつくったルールを超える良きこと、悪しきことが幾多も押し寄せてくるだろう。そういった過酷な状況に潔く立ち向かうべく最高のスタート地点に立っているのが今のケレツさんである。

三浦丈典 Takenori Miura

1974年

東京都生まれ

1997年

早稲田大学卒業

1999年

ロンドン大学バートレット校修了

2004年

早稲田大学大学院博士課程満期修了

2001~06年

ナスカ一級建築士事務所

2007年

スターパイロッツ設立

Copyright © TOTO LTD. All Rights Reserved.

画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。

画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。