- 展覧会TOTOギャラリー・間

- これからの展覧会

- 過去の展覧会

- 展覧会レポート

- 展覧会他会場

- 開催中の展覧会

- これからの展覧会

- 講演会

- これからの講演会

- 公開中の講演会

- 過去の講演会

- 講演会レポート

- アクセス・利用案内・団体利用案内

- アクセス

- 利用案内

- 団体利用案内

- ミュージアムショップ

- Bookshop TOTO

建築文化活動

TOTOギャラリー・間

TOTO出版

Bookshop TOTO

展覧会レポート

大胆な俯瞰と繊細な操作:ゲームとルールとその強度

レポーター=豊田啓介

会場に入ると、正面に置かれた「ホルシム研究開発センター」の木製模型がまず目に飛び込んでくる。コンパクトカーほどもある大きな模型は、特殊な構造システムによる内部空間をそのまま体験できるように作られている。ボリュームの外皮に沿って斜めの構造材がフレームを固め、スパンの飛んだスラブの垂直荷重を小さな柱がこまめに拾う構造だ。外壁に沿ってスラブを貫通しながら建物を固める斜材は、一見ランダムのように見えるが、均等な距離を置いて平行配置された、避難階段を伴う四重螺旋をベースにしている。これにより各階での避難距離や避難アクセスの明快さなどを解決させた上で、垂直加重とねじれのバランスを考慮して反対向きの斜材を、極力無作為に見えるように配置していった過程が読み取れる。それだけではバルーン状構造となり大きな吹き抜けを伴うスラブのスパンが飛ばせないため、小さな、少し傾いた柱が今度はフロア単位で挿入されている。厳密な規則性からは距離をとりつつも、一定スパン内に、一定のブレ範囲内で垂直に力を伝えるシステムが見える。縦に連なる小型柱の微妙な位置のズレや角度のばらつきが、静かに立ち上るシャンパンの泡を想起させる。外周の斜材によるブレース効果が、こうした繊細な要素に垂直荷重だけを受け持たせることを可能にしている。

会場に入ると、正面に置かれた「ホルシム研究開発センター」の木製模型がまず目に飛び込んでくる。コンパクトカーほどもある大きな模型は、特殊な構造システムによる内部空間をそのまま体験できるように作られている。ボリュームの外皮に沿って斜めの構造材がフレームを固め、スパンの飛んだスラブの垂直荷重を小さな柱がこまめに拾う構造だ。外壁に沿ってスラブを貫通しながら建物を固める斜材は、一見ランダムのように見えるが、均等な距離を置いて平行配置された、避難階段を伴う四重螺旋をベースにしている。これにより各階での避難距離や避難アクセスの明快さなどを解決させた上で、垂直加重とねじれのバランスを考慮して反対向きの斜材を、極力無作為に見えるように配置していった過程が読み取れる。それだけではバルーン状構造となり大きな吹き抜けを伴うスラブのスパンが飛ばせないため、小さな、少し傾いた柱が今度はフロア単位で挿入されている。厳密な規則性からは距離をとりつつも、一定スパン内に、一定のブレ範囲内で垂直に力を伝えるシステムが見える。縦に連なる小型柱の微妙な位置のズレや角度のばらつきが、静かに立ち上るシャンパンの泡を想起させる。外周の斜材によるブレース効果が、こうした繊細な要素に垂直荷重だけを受け持たせることを可能にしている。

第1会場全景。手前が「ホルシム研究開発センター」の模型 [縮尺1:33]、右の白い模型が「ワルシャワ近代美術館」 [縮尺1:200]、左奥に見えるのが「スイス・リー・ネクスト」の模型 [縮尺1:200]

© Nacása & Partners Inc.

© Nacása & Partners Inc.

「ホルシム研究開発センター」の模型 [縮尺1:33]

© Nacása & Partners Inc.

© Nacása & Partners Inc.

吹き抜けもやはり斜めに建物を貫通するエレメントで、スケールは構造材よりも太く大きい。吹き抜けの大きなスケールと外周の斜材の中間的なスケール、シャンパン柱の小さなスケールとが織り成す空間のリズムが、模型に独特の動きの感覚を作り出している。実際の建物になったとき、素材や他の要素、プロポーションの変化などがどんな雰囲気を作り出すのか想像力を掻き立てられる。模型の精度は必ずしも高いわけではない。本人もオープニングで繰り返していたように、今回展示されている模型は全て実際の設計過程で作られたものばかりで、展示目的で用意されたものではないからだ。

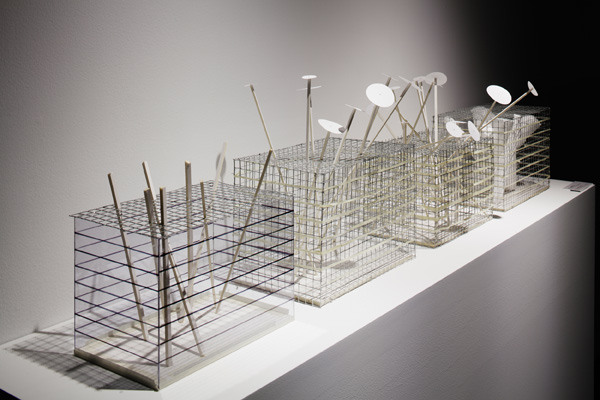

振り向いて壁側を見ると、透明な箱に大きな釘を差し込んだかのような同プロジェクトの構成検討模型が並んでいる。当初アクリルの側に天井だけがメッシュという傘立て状構成だったものが、バージョンを経るごとに側面までメッシュの箱になっていくのは、いろいろな位置に棒材を差し掛ける機能的な目的でメッシュの天井材を用いていたのが、メッシュの均質性が表現として面白くなり、発展的に全体のボリューム表現に使うようになったということだろうか。斜めにくり抜かれるボリュームの構成やプロポーションの検討法としても、ベクトルと断面という非常に明快な幾何学的要素で検証を進めている様子が端的にパラメトリックで興味深い。実際の吹き抜け形状も右端にあるような斜めの円筒形との相関ではなく、中心線とスラブとの交点に水平な円をうがつという、このコンセプトモデルの示す属性構成に近い形になっている。

振り向いて壁側を見ると、透明な箱に大きな釘を差し込んだかのような同プロジェクトの構成検討模型が並んでいる。当初アクリルの側に天井だけがメッシュという傘立て状構成だったものが、バージョンを経るごとに側面までメッシュの箱になっていくのは、いろいろな位置に棒材を差し掛ける機能的な目的でメッシュの天井材を用いていたのが、メッシュの均質性が表現として面白くなり、発展的に全体のボリューム表現に使うようになったということだろうか。斜めにくり抜かれるボリュームの構成やプロポーションの検討法としても、ベクトルと断面という非常に明快な幾何学的要素で検証を進めている様子が端的にパラメトリックで興味深い。実際の吹き抜け形状も右端にあるような斜めの円筒形との相関ではなく、中心線とスラブとの交点に水平な円をうがつという、このコンセプトモデルの示す属性構成に近い形になっている。

「ホルシム研究開発センター」のコンセプト模型 [縮尺1:200]

© Nacása & Partners Inc.

© Nacása & Partners Inc.

中庭に向かって左手奥には「スイス・リー・ネクスト」のこれまた大きな模型がある。一見して単純な箱型のボリュームと貫通する斜材という構成が「ホルシム研究開発センター」との類似性を想起させるが、構造的な解法、空間体験、スケール感などそれぞれ大きく異なっている。この建物では主な斜材は梁ではなくチューブになっていて、「ホルシム研究開発センター」ではメッシュ状の外皮を構成していた主構造は、ここではボリューム内部を貫通するやぐら状の幹を構成している。チューブは避難階段を内包する斜行竪穴区画になっているが、その上面も日常用の上下動線としてうまく活用しているのがケレツらしい(スラブ間を潜り抜ける体験が視覚的に演出でき、かつ踊り場を設けなくていい)。避難階段チューブは、少し傾いた垂直コアをとりまくように、絡み合う二重螺旋(ただし解像度の非常に低いポリライン)状に配置されている。二重螺旋に建物のボリュームを構造と避難のスケールで満遍なくカバーさせる前提で、許容する限りの不確定性の幅と効果をいろいろと試している様子が伺える。チューブ構造が折れ曲がる部分を主要な支持基点として、スラブの重なりからなる持出しボリュームを安定させるケーブルネットを外周上に張り巡らせている。層ごとに異なる折板状の壁の上にスラブを重ねたり(壁一枚の家)、トラスで出来たバルーン構造を井桁状に重ねたりと(ロイチェンバッハの学校)、各階の垂直支持材の位置や形状が異なる独特な持出し積層構成を好むケレツだが、「ホルシム研究開発センター」と「スイス・リー・ネクスト」では共通して、複合的な斜材でやぐらを構成してスラブの積層からなるボリュームを支持させている。やぐらを外周上に配置したものが「ホルシム研究開発センター」なら、内部を貫通させているのが「スイス・リー・ネクスト」になる。非対称な斜材やぐらによる全体的なねじれをどう水平材のスラブとの組み合わせているのか、構造的解法の詳細も興味深い。

向かい合う壁には、「ワルシャワ近代美術館」の模型が図面とともに展示されている。今回展示されている他の模型にくらべると小さめなこの模型は、コンペ後に行われたワルシャワでの展示から唯一返還された生き残りなのだそうだ(本当はもっと大きな模型もいろいろあったらしい)。驚くほど単純なコンクリートの構造体に対して、独特のスケール感やリズムを作り出すケースというか膜というか、様々なスパンで放物線様ヴォールトを形成している蓋状の外皮が特徴的だ。規則的なパンチングが施されたヴォールトはあきらかに内的体験の多様性を目的に独特のリズムで構成されているが、あえて周囲からは単純な箱型に見えるように一度折り上げる操作を加え、直接的な機能表現を避けている。断面形状が織り成す独特のリズム感や内部空間が建築を成型する手法、それに対する素朴な建築的操作など、どこかヨーン・ウッツォンの「バウスベアーの教会」を連想させる。

―

上階(第2会場)に上ると、目の前には「パライゾポリスの公営住宅」の配置模型が並んでいる。ファベーラ特有の迷宮的構成や立体的な地形を肯定的に捉え、5種類のユニットの組み合わせだけで新たな住環境を構成する立体パズルのようなプロジェクトだ。地形の立体的なピクセル化(というかヴォクセル化)により副次的な地形を生成するような形態生成のロジックには、このスケール、この要素数ならではの説得力がある。設定したシステムが許容するばらつきの範囲と可能な構成とのバランスが、ミクロな居住空間や街路として、マクロな街の造形美として、どれだけ効果的な展開となりうるかを検討していく手法が面白く、プログラミングに落とし込んだらより面白そうだ。南米の貧困者向けソーシャルハウジングの新しい方向性として、特に地形的に不便な(つまり立体的な)場所に多いファベーラとの相性はよさそうに見える。現況を踏襲する複雑な構成が、防犯や都市災害といった観点からはどういった評価を受けているのか興味深いところだが、展覧会オープニングの説明では深く触れられることはなかった。アレハンドロ・アラヴェナの低所得者向け住宅などとの比較などもしてみたいところだ。

向かい合う壁には、「ワルシャワ近代美術館」の模型が図面とともに展示されている。今回展示されている他の模型にくらべると小さめなこの模型は、コンペ後に行われたワルシャワでの展示から唯一返還された生き残りなのだそうだ(本当はもっと大きな模型もいろいろあったらしい)。驚くほど単純なコンクリートの構造体に対して、独特のスケール感やリズムを作り出すケースというか膜というか、様々なスパンで放物線様ヴォールトを形成している蓋状の外皮が特徴的だ。規則的なパンチングが施されたヴォールトはあきらかに内的体験の多様性を目的に独特のリズムで構成されているが、あえて周囲からは単純な箱型に見えるように一度折り上げる操作を加え、直接的な機能表現を避けている。断面形状が織り成す独特のリズム感や内部空間が建築を成型する手法、それに対する素朴な建築的操作など、どこかヨーン・ウッツォンの「バウスベアーの教会」を連想させる。

―

上階(第2会場)に上ると、目の前には「パライゾポリスの公営住宅」の配置模型が並んでいる。ファベーラ特有の迷宮的構成や立体的な地形を肯定的に捉え、5種類のユニットの組み合わせだけで新たな住環境を構成する立体パズルのようなプロジェクトだ。地形の立体的なピクセル化(というかヴォクセル化)により副次的な地形を生成するような形態生成のロジックには、このスケール、この要素数ならではの説得力がある。設定したシステムが許容するばらつきの範囲と可能な構成とのバランスが、ミクロな居住空間や街路として、マクロな街の造形美として、どれだけ効果的な展開となりうるかを検討していく手法が面白く、プログラミングに落とし込んだらより面白そうだ。南米の貧困者向けソーシャルハウジングの新しい方向性として、特に地形的に不便な(つまり立体的な)場所に多いファベーラとの相性はよさそうに見える。現況を踏襲する複雑な構成が、防犯や都市災害といった観点からはどういった評価を受けているのか興味深いところだが、展覧会オープニングの説明では深く触れられることはなかった。アレハンドロ・アラヴェナの低所得者向け住宅などとの比較などもしてみたいところだ。

第2会場全景 手前が「パライゾポリスの公営住宅」の模型 [縮尺1:50]、奥に見えるのが「鄭州の高層ビル第1・2案」の模型 [縮尺1:200]

© Nacása & Partners Inc.

© Nacása & Partners Inc.

第2会場の奥には、鄭州のオフィスビルプロジェクトの二つのバージョン模型が並んでいる。スポットライトに照らし出されて繊細な影を落とす二つの模型は、構造材が建物の外部に広がるという共通したルール設定の下、構造、構成、表現の自由な展開性を見せてくれている。ケーブルによる第1案が消防のはしご車の寄せ付き問題から却下された後、同じように外に構造材が広がる構成ではあるがケーブル材を諦め、コンクリート充填鋼による柱状構造だけからなる構成(内部の柱と外部の斜材は構成原理も構造もシームレス)に変更した発想の転換が鮮やかだ。第1案ではテンションケーブルによる水平応力を同一階内で相殺するために規則的に着床階を限定していた構成も、第2案ではよりランダム性の高い配置に発展している。斜めの構造材は松葉のようなペアになっていて、端点はすべてペアがぶつかって終わる構成は極力ローカルに水平応力を相殺する必要性、全体のばらつきは斜材配置を均質化して内部トルクを総体として相殺する必要性の表現なのだろう。二つのペア柱がランダムに飛び、ぶつかっては消えるような動きが素粒子の対消滅(もしくは対生成)を連想させるのは、物理学が好きだったというケレツの嗜好がどこか反映されているのかもしれない。結果として斜材の配置は、ある閾値の範囲内で一定のばらつきと均質性のバランスを保ちながら、超高層構造物では見たことのない動きの感覚と不思議な開放感を獲得している。模型製作にあたっては、手計算では難しい各階で厳密な貫通位置と貫通角度の許容度もしくは方向の調整を、各階をスラブと梁との二層に分けたアクリル材をレーザーカットすることで、空間内での斜材の位置と角度に精密に対応している。他の木製模型とは異なる精度が必要になった時に、現実的に必要な加工方法と材料とを選択した結果が模型のシャープさ、繊細さの違いとなって表れている。

「鄭州の高層ビル 第2案」の模型 [縮尺1:50] 。松葉のように二つの端点がペアになった斜めの構造材

© Nacása & Partners Inc.

© Nacása & Partners Inc.

ムソルグスキーのピアノ組曲「展覧会の絵」のように、展示物の間を歩き回りながら、あえて部分としての描写と個人的な連想の連なりで展示会場の体験を描写してみた。ケレツはエレメントという言葉を良く使うが、目の前にある具体的な要素一つひとつを丁寧に吟味し、それらを結んで一歩ずつ、演繹的に進めていく設計手法をとても大事にしているように見える。今回の展示でもそうした繊細な線形性、体験の固有性へのこだわりを強く感じたので、目の前の個別の要素との対話を紡ぎながら、展示全体の雰囲気を再現してみたいと思った。ケレツの作品の写真には、トンネル状の内部空間を経路に沿って体験するように切りとったものが多い。ここにもあえて固有の視点で体験をつむぎ出していく、もしくは少しずつトンネルを掘り進むような作風が端的に表れているように感じる。

ではケレツが全体を考えていないかというと決してそういう訳ではない。「The Rule of the Game」というタイトルが示すように、ケレツはおそらくプロジェクトに取り掛かるにあたり、あらかじめ与えられた特定の環境の全域を俯瞰し、その全体を料理するのに最適な、もっとも効果的でユニークな解を導いてくれそうなルール設定を模索し、想定する作業に相当の時間を費やしている。その上で一度ルールを決めてしまうと、固有の一手一手がもたらすテクスチャとルールとのやり取り、それがもたらす展開の発展性に神経を集中し、脇を見ることによる迷いを潔く切り捨てる。タイトルが“Rule”も“Game”も複数形になっていないこともそうした姿勢へのこだわりではないか。もちろん途中で立ち止まって周囲を見渡し、状況を再考し、ルール設定を再検討することもあるに違いない。俯瞰するときと紡ぐとき、そのコントラストがとにかく明快だ。

大胆な俯瞰と繊細な操作、普遍的なルール設定と固有性を突き詰めた展開。ケレツの建築に付帯する不思議な強度と軽さとの共存は、徹底してこの両極を行き来する手法に依存している。今回の展示でも、ケレツは設計の過程で実際に検討したものだけしか見せないというルールを設けた。建築の展示にありがちな冗長性が全くなく、会場が簡素な緊張感に満ちているのはこのルールの徹底によるものだ。結果として、本ギャラリーでの多くの展示でハイライトになってきた中庭は、展示のためのインスタレーションは行わない(設計プロセスの思考過程だけをありのままに見せる)というルールにより、空のままで残されている。この何も手をつけなかった中庭こそが、ケレツの空虚な強度の何よりの表現になっているような気がした。

ではケレツが全体を考えていないかというと決してそういう訳ではない。「The Rule of the Game」というタイトルが示すように、ケレツはおそらくプロジェクトに取り掛かるにあたり、あらかじめ与えられた特定の環境の全域を俯瞰し、その全体を料理するのに最適な、もっとも効果的でユニークな解を導いてくれそうなルール設定を模索し、想定する作業に相当の時間を費やしている。その上で一度ルールを決めてしまうと、固有の一手一手がもたらすテクスチャとルールとのやり取り、それがもたらす展開の発展性に神経を集中し、脇を見ることによる迷いを潔く切り捨てる。タイトルが“Rule”も“Game”も複数形になっていないこともそうした姿勢へのこだわりではないか。もちろん途中で立ち止まって周囲を見渡し、状況を再考し、ルール設定を再検討することもあるに違いない。俯瞰するときと紡ぐとき、そのコントラストがとにかく明快だ。

大胆な俯瞰と繊細な操作、普遍的なルール設定と固有性を突き詰めた展開。ケレツの建築に付帯する不思議な強度と軽さとの共存は、徹底してこの両極を行き来する手法に依存している。今回の展示でも、ケレツは設計の過程で実際に検討したものだけしか見せないというルールを設けた。建築の展示にありがちな冗長性が全くなく、会場が簡素な緊張感に満ちているのはこのルールの徹底によるものだ。結果として、本ギャラリーでの多くの展示でハイライトになってきた中庭は、展示のためのインスタレーションは行わない(設計プロセスの思考過程だけをありのままに見せる)というルールにより、空のままで残されている。この何も手をつけなかった中庭こそが、ケレツの空虚な強度の何よりの表現になっているような気がした。

豊田啓介 Keisuke Toyoda

1972年

千葉県生まれ

1996年

東京大学工学部建築学科卒業

1996~2000年

安藤忠雄建築研究所

2002年

コロンビア大学建築学部修士課程(AAD)修了

2002~2006年

SHoP Architects (New York)

2007年~

Jia-Shuan Tsaiと共同で設計/デザイン事務所noiz/ architecture, design & planningを主宰

現在

noizパートナー

台湾国立交通大学建築研究所助理教授

東京藝術大学芸術情報センター非常勤講師、ほか

台湾国立交通大学建築研究所助理教授

東京藝術大学芸術情報センター非常勤講師、ほか

Copyright © TOTO LTD. All Rights Reserved.

画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。

画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。