Case #2

熱帯気候に合わせた伝統的なスタイルと

リサイクル材による環境にやさしい建築

リタイアしたカップルがマレーシアにつくった住宅。

豊かな自然に囲まれて、伝統的な空間構成を用いた、風景に寄り添う建築が生まれた。

森林が伐採され熱帯雨林の激減が問題になっている背景と、資源の再利用という観点から、廃棄された木製の電柱が柱と梁に使われている。

作品 「電柱の家 / Utility Pole House」

設計 WHBCアーキテクツ

テキスト/エルウィン・ビライ(建築評論家)

撮影/Tian Xing, Ken Soh, Yaqut Ong Abdullah,

Terry Doe, WHBC Architects

-

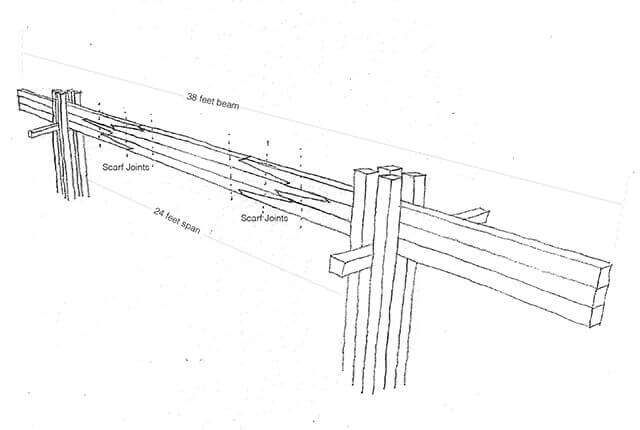

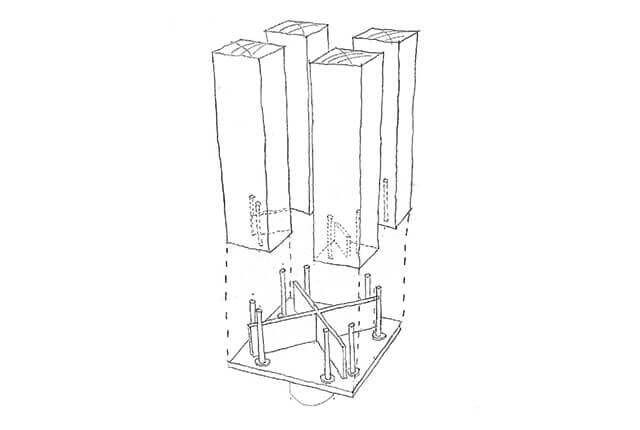

西側にあるプールを見る。左側は1階ダイニングルーム。柱と梁にはマレーシアの街で使われていた木製の電柱が再利用されている。柱は4本をひとつにまとめていて、このために設計したスチールの柱受金物で支えている。高温多湿の熱帯気候に建つ高床式のマレー民家の空間構成を参照して、2階のベッドルームで涼しく寝られるよう、1階を開放し風を通すことで、地面からの湿気を防いでいる。大きく張り出した屋根は日陰をつくると同時に降雨量の多い気候に対応している。

自然と共に暮らす

「何を問うかによって答は決まる」ことを、私はWHBCアーキテクツに教わった。ビーシー・アンとウェン・シャ・アンの話を聞くたびに、その独特なデザイン思考、問いの設定の仕方、物事の探求の仕方に感銘を受ける。

「電柱の家」を実際に目にしたら、きっと「クライアントと建築家はいったいどんな間柄にあるのだろう」と不思議に思うだろう。けれどもクライアントと建築家の双方のいい分からは、両者が十分にコミュニケーションをとりながら互いに協力し合ってこの住宅を建てたことが伝わってくる。

紛れもなく開放的な建築とは

現地を訪れる道すがら、私の脳裏を幾度もあの住宅がよぎった。そう、ミース・ファン・デル・ローエがイリノイ州に建てた「ファンズワース邸」である。もちろんこの住宅とは置かれた背景も気候条件もまるで異なるが、それでも美しい風景の中に佇んでいる点は同じだ。「ファンズワース邸」が川岸の平地にあるのに対し、この「電柱の家」は丘の上にあって、遠くからでもその大屋根が木々の間に見え隠れする。周囲との関係も素晴らしく、たとえば「ファンズワース邸」が周囲から孤立しているように見えるのに対し、こちらはふもとのカンポン(マレー特有の村落)にもよく溶け込んでいる。そのカンポンでは、人懐こくて愛想のよい住民が訪問者を温かくもてなしてくれる。建築空間ということでいえば、「ファンズワース邸」はいかにも開放的だが、しかし一歩足を踏み入れるとガラスの壁の中に閉じ込められたような気になる。見かけは開放的なのに現実には閉じているので、室内にいるという実感が余計に強まる。ガラス自体に存在感があるせいでもある。ガラスは透明に見えて、その実、厚みがあるし、周囲の景色もそこに映り込む。対して「電柱の家」には外壁がなく、その代わりに周囲には開閉式スクリーンが巡らされているおかげで、文字通り開け放たれ、それこそガラスといった素材越しにではなく自然を直接肌で感じることができる。

マレーの住宅の精神と現代の技術

ここで問われたのは、熱帯性気候にどう対処するか、そして建築家とクライアントの双方の念頭にあったマレーの住宅の精神をどう取り入れるかだ。この高温多湿な環境で、風や雨、植生、サルやカエルと共に生きていくためにも。

家の中へ入るなり、風を感じる。風の通り道が家の隅々に巡らされていたり、風の動きやふるまいが家のつくりやかたち、さらには屋根のデザインにも反映されていたりするから、家にいながらにして風を感じ、開放感を覚えるのだろう。屋根が大きく張り出していないと、その下の空間を覆うことすらできないし、横なぐりの雨に見舞われがちなこの熱帯では雨をしのぐこともできない。また屋根をしっかり固定しないと強風で吹き飛ばされる恐れがあるので、屋根が風に煽られないよう、なおかつ熱がこもらないよう、屋根の小屋組の中を風が抜けるつくりになっている。ここでは風と仲よくつき合うために、空気力学(エアロダイナミクス)を用いて屋根と空間と構造とを一体的に取り扱っており、そしてこれが見事な解答となっている。これならマレーの住宅の精神を損ねず、風雨をしのげるばかりか、その時々の状況によって変化する生活にも対応できる。

風景に視線を誘導する仕掛け

次に、サステイナビリティの問題。場合によっては既存の材料を再利用するなりして、手近なもので済ませる方法もある。この住宅でも、廃棄されていた電柱を回収して再利用している。ただし再利用するからには、丈夫で耐久性があることを担保しなくてはいけない。たとえばシロアリの侵入を阻止するために目の細かいメッシュで基礎を覆い尽くし、コンクリートの床、スチールの柱受金物、再利用の木の柱という混構造を採用している(スチールの柱受金物もシロアリの侵入を防いでいる)。それにしても、再利用の電柱をスチールの柱受金物で床から浮かせたディテールの美しいこと。コンクリートの床は、裸足で歩き回るのに心地よく、文字通り地に足の着いた感覚を味わわせてくれる。

続いて、風景の問題。これについては、ちょうどよい角度から外部を見るように私たちの視線を仕向け、さらには森や海とその先の市街地の眺めへと誘導する。森の方角に目をやると、このあたりに生息するサルやトカゲやカエルなどの生き物たちが姿を現す。かたや海と市街地の方角には、海を背景に人工物や山々が見える。時の流れが、敷地内に生えていた蔓植物を繁らせて天然のスクリーンやカーテンに仕立て、風景をじわじわと変えてゆき、自然を繁茂させ、それにつれてクライアントも自然の中で自然と共に暮らすことを学んでゆく。

-

1階キッチン。住宅にサルやカエルなどの動物が入ることがあるので、キッチンにはスライド式のガラス戸がついていて完全に閉じることができる。

人間が自然に順応する住宅

家の中にある家具はいずれも住人が旅先で手に入れたもので、ほとんど住人の自己表現あるいは自画像ともいえるような代物である。これらは住人がどんな旅に出かけ、どんな望みを抱き、どんな世界観の持ち主であるかを物語り、ふたりの旺盛な好奇心を伝えてくれる。この家にひとたび人が暮らし始め、人間のほうがここでの日々に順応し、サルやカエルと共生するようになるにつれ、家もまたそれまでとは一転して周囲の自然に馴染んでゆくように見える。この住宅自体がクライアントと建築家の合作なのである。その構造が屋根を生み、その屋根がふところに風を通しつつ雨と陽射しを遮る。この住宅は大地にしっかりと固定されながらも、風が通り抜けるので強風に吹き飛ばされる心配はない。

浴室の蛇口には、どこからか「拾ってきた」真鍮製のパイプが取り付けられているが、これはきっとその場の思いつきで臨機応変に改造したものだろう。

庭には本格的なエコシステムが出現している。これは半ば想定通りで半ば想定外、半ば意図的で半ば偶然の産物である。ところでこの「電柱の家」にいると、いかに私たちが普段見慣れたものを頼りにものの大きさやかたちを推量しているか、いかに記憶を頼りに自然とつき合っているかを思い知らされる。建物をつくりたいという意欲は、本で得た知識というよりは、むしろ問いの答を知りたいという気持ちから、記憶の中の動きを再現しようという思いから込み上げてくるものだ。なにしろ記憶の中の動きは、記憶の中の匂いや音に劣らず鮮明に、ときには日々の印象的な出来事並みに鮮明に脳裏に刻まれているのだから。

「電柱の家」は、自然の中での暮らしを楽しむようにつくられた建築であり、自然と共に営まれる日々の暮らしの証である。

(訳:土居純)

-

建築概要

所在地 マレーシア、ケダ州、ランカウイ島 クライアント 個人 設計 WHBCアーキテクツ 施工 HQBコンストラクション 階数 地上2階 敷地面積 10,386㎡ 建築面積 279㎡ 延床面積 676㎡ 設計期間 2007年3月〜2008年1月 施工期間 2008年2月〜2009年3月

-

WHBCアーキテクツ

WHBC Architects

ウェン・シャ・アン(右)は1977年マレーシアのセランゴール州に生まれる。マラヤ大学で建築を学び2004年に卒業。ビーシー・アン(左)は1977年マレーシアのクアラルンプールに生まれる。マレーシア工科大学で建築を学び2001年に卒業。WHBC アーキテクツはウェン・シャ・アンとビーシー・アンによって2007年にマレーシアのセランゴール州プタリン・ジャヤに設立された。

-

エルウィン・ビライ

Erwin Viray

建築評論家。1961年生まれ。フィリピン大学建築学部、京都工芸繊維大学大学院、東京大学大学院で建築を学ぶ。シンガポール国立大学准教授、京都工芸繊維大学教授を歴任。現在、シンガポール工科デザイン大学建築・サスティナブルデザイン学部長。