最新水まわり物語 42

星のや東京

HOSHINOYA Tokyo

都心に生まれた「塔の日本旅館」

取材・文/大山直美

写真/川辺明伸

全国各地でホテルやリゾート施設を運営する星野リゾートが、2016年7月、東京・大手町のオフィス街に「星のや東京」を開業した。旅館計画・内装設計・外装デザイン協力は、これまで4つの「星のや」を手がけてきた東利恵さん率いる東環境・建築研究所が担当。建築設計の三菱地所設計とNTTファシリティーズとのコラボレーションにより、チーム一丸となって取り組んできたという。

都心のホテルといえば、大規模な複合ビルの上層の数フロアを占めるといった構成が一般的だが、「星のや東京」は小規模ながら独立した一棟建ちで、しかもコンセプトは「塔の日本旅館」。すでに成り立ちからして、周辺のホテルとは一線を画している。

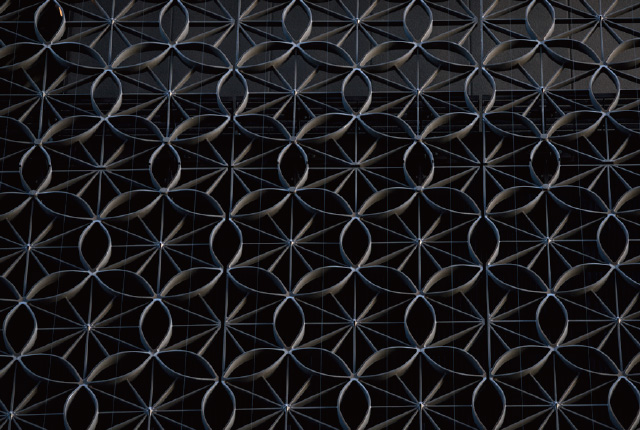

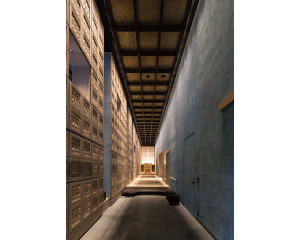

地上18階建ての建物は1階がエントランス、2階がレセプション、3~16階が客室という構成で、1フロアの客室数は各6室、全84室のこぢんまりした施設だ。遠くから見ると全体に黒いビルは、近づいてみると全体が麻の葉くずしをイメージした柄のスクリーンで覆われている。東さんによれば、質素倹約が求められた江戸時代に発達した、遠目には無地に見える細かい柄の「江戸小紋」の着物地から発想した外装であり、角にアールをつけることで重箱のような繊細さも加味したという。

都心に日本旅館を創出する「玄関」の仕組み

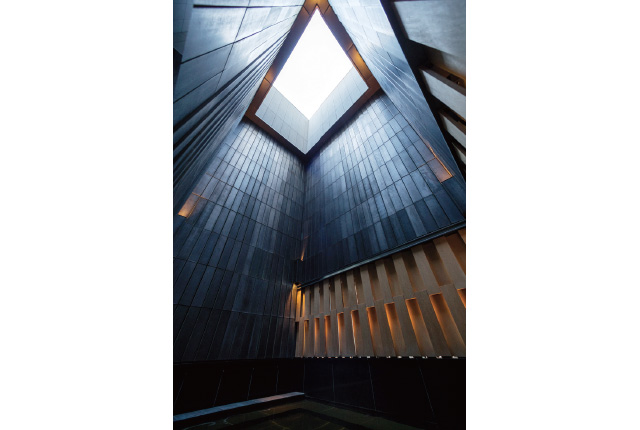

しかし、見かけはやはりビル。どこが「旅館」なのかと半信半疑で進むと、自動ドアの向こうにはホテルとの決定的な違いが待っている。まず風除室に入ると「玄関さん」と呼ばれるスタッフが出迎えるが、目の前には青森ヒバ製の分厚い扉が立ちはだかり、宿泊客以外はここから先へは入れず、中もまったく見えない。その分厚い扉が開くと、上がり框の向こうに、間口が狭く、奥に長く、高さ5.5mもある畳敷きの玄関が出現。左手に天井高いっぱいに造り付けた下駄箱が連続するさまは壮観だ。

館内はエレベータ内まで、ほとんどが畳敷き。ロビーやレストランに一般人が出入りするホテルとは異なり、靴を脱いで上がった瞬間から家に上がり込んだような安心感に包まれる、それが日本旅館ということだろう。

東さんは長い付き合いの星野リゾート代表・星野佳路さんと、大手町につくる宿泊施設について話しあった際、まず首都東京になくなってしまった「旅館」をつくろうということになり、それには「靴を脱ぐ」行為が不可欠だと提案したそうだ。

「靴を脱がない大型旅館もありますが、それは旅館という皮をかぶっているにすぎない。本来の旅館とはやはり靴を脱いで、もう少し日本的な距離感のなかでサービスを提供すべきではないか、そうしなければホテルとの違いがわからないと思いました」と東さん。

これに対し、総支配人の菊池昌枝さんは「最初に靴を脱ぐ施設にすると聞いたときは、冗談かと思いました(笑)。うまくいくはずがない、何百足もの靴をどうするのか、と。でも、図面であの玄関の圧倒的なスケール感を見て初めて、あ、できるかもしれないと思ったんです」と振り返る。

「星のや」はどの施設にも、たとえば京都なら舟でアプローチする、軽井沢なら離れた駐車場から専用車に乗り換え、いつのまにか敷地内に入るといった具合に、日常から非日常へと切り替えるプロセスが備わっている。限られた面積の都市型施設で瞬時にこのスイッチを巧みに切り替える場として考えたのが、あえて玄関という機能だけに集約し、靴を脱いで畳の感触を楽しむと同時に、経験したことのないプロポーションを体感できる1階の空間だったと東さんは語る。

「お茶の間ラウンジ」で旅館の過ごし方に多様性を

客室のあるフロアに上がると、そこにはもうひとつの「旅館」らしい場が用意されている。各フロアには6つの客室以外に「お茶の間ラウンジ」と名づけたスペースがあるのだ。ここは宿泊客が客室から着物風の滞在着のまま、自由に行き来できるセミプライベートなくつろぎの場で、朝から晩までフロアごとに「お茶の間さん」と呼ばれる専任スタッフが常駐。チェックイン時のお茶とお菓子に始まり、コーヒー、お酒、朝食のおむすびと味噌汁までを無償で提供してくれるという。スタッフやほかの宿泊客と会話を楽しむもよし、デスクコーナーで家族に気がねなく仕事に没頭するもよしと、多様に活用できそうだ。

東さんいわく、「各フロアに設けるとなると、客室を1部屋つぶすことになるので、最初はおそるおそる提案したのですが、星野さんはむしろスペースも広くとって、スタッフをひとりずつ配置するという勇気ある決断をした。そのことで、完結した小さな旅館が14層積み上がったような明快な施設が生まれたわけです」。菊池さんによれば、実際に、ワンフロア6室分をまとめて予約し、同窓会のように楽しむといった例が増えているそうだ。

旅館の内装と水まわりは時代に合ったものに

客室は各階に1室ずつ「菊」の客室(3名定員、83㎡)があり、残り5室は「百合」と「桜」の客室(2名定員、41~49㎡)。床はもちろん畳。日本の空間ならではのくつろぎを演出するため、「菊」には床から一段上がった寝台に布団を並べ、「百合」「桜」には「星のや京都」で開発した「畳ソファ」を配するなど、ホテルとは趣の異なる内装や重心が低い家具でしつらえてはいるものの、決して純然たる和室ではない。

水まわりで目を引くのは、浴槽。素材は黒い人工大理石だが、肩までつかれる深さのある日本らしいフォルム。「菊」は洗い場を設け、大きな浴槽につかりながら坪庭越しに外気を感じることもできる。一方、「百合」「桜」は洗い場をなくし、独立したシャワールームを設置。日本的なお風呂の入り方は天然温泉の大浴場で味わってもらおうという割り切った造りだ。

トイレを独立させている点も、外国人宿泊客を想定したホテルでは珍しいが、たとえ洗い場のない浴室でも、トイレは別にするのが星野流だという。「友人同士だと、一方が入浴中にもう一方がトイレに行けないのが不便ですよね」と東さん。トイレ設備については、個人的にTOTO贔屓であり、星のやはすべてネオレストを採用していると笑いながら、こう続ける。

「やはり日本製が一番使いやすいんです。アジア諸国に行くと、同じアジア人なのに足が届かない便器を使っていたり、便座が平らじゃなくて座ると痛かったり……。海外製品にストレスを感じている人は多いので、内外で日本のトイレを売るチャンスは今後ますます広がるのではないでしょうか」

今回の内装設計全般については、こうしめくくってくれた。

「ここでは和室をつくるという作法は捨てようと思いました。今やマンションでも和室がなくなりつつあるし、和室自体も平安時代には置き畳だったのが、だんだん発展して今のような形になったわけで、様式はつねに変わっていくものです。そう考えると、和室がずっと同じである必要はなく、もっと現代に合った使いやすい形に進化させていかなければならない。そこで、この独特の感触を楽しめる唯一の素材である畳を、床材という感覚で使おうと考えたんです」

菊池さんに、外国人の反応はどうかと聞くと、靴を脱ぐことを嫌がるのではないかという心配も杞憂に終わり、むしろ楽しんでいる欧米人が多いとのこと。「『東京で日本を感じた』という声が多いですね」と菊池さん。

西欧型のホテルとも、昔ながらの旅館とも異なる「星のや東京」の内部空間は、新しい宿泊施設の台頭を感じさせる。ゆくゆくは海外の都市でも、靴を脱いでホッとくつろげる「現代の日本旅館」に泊まれる日も夢ではないのかもしれない。

-

菊池昌枝

Kikuchi Masae

星のや東京

総支配人

-

東 利恵

Azuma Rie

東 環境・建築研究所

代表取締役

建築家