- 新刊

- 新刊情報

- これから出る本

- コラム

- TOTO出版コラム

- パビリオン・トウキョウ

- 本を探す

- ベストセラー

- 著者名など

- 書名

- シリーズ

- 発行年

- デザイナー

- 本を知る

- 自著を語る

- イベント動画

- イベントレポート

- 直営書店

- Bookshop TOTO

建築文化活動

TOTOギャラリー・間

TOTO出版

Bookshop TOTO

パビリオン・トウキョウ2021 出展者インタビュー

1.建築史家、建築家・藤森照信氏インタビュー(前編)

1.建築史家、建築家・藤森照信氏インタビュー(前編)

2019/9/12

※本インタビューは、新型コロナウイルス感染拡大による、開催延期決定前に収録されました。

【1年後に迫ったオリンピック・パラリンピック東京大会。スポーツの祭典でもあると同時に、数多くの公式、非公式の文化プログラムが実施される。ホスト都市である東京都と公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京でも「Tokyo Tokyo FESTIVAL」を実施する。中核となるのが「Tokyo Tokyo FESTIVAL スペシャル 13」。一般からアイデアを公募し、応募があった2,436件の中から選ばれた13件の企画。そのひとつが、世界で活躍する日本人建築家やアーティスト7人ほどが、東京の半径約3キロぐらいの範囲に、複数の仮設の小建築を展開してゆく「パビリオン・トウキョウ2020」だ。

ワタリウム美術館を中心とする実行委員会(委員長:隈 研吾氏)による企画で、同館の和多利恵津子館長は「あまりキャリアなどは考えず、自分の個性を東京の街にぶつけて下さりそうな方に頼みたい。配置はちょっと乱暴に、ピザにタバスコをかけるようにわざとバラバラに置いて、それぞれが東京への思いを出してもらう。それが絡み合えば面白いと思う」と話す。公開は、2020年6月6日から9月13日を予定している。

今回は、最も早くアイデアが決まった東京大学名誉教授の建築史家で、建築家の藤森照信さんに話を聞いた。】

【1年後に迫ったオリンピック・パラリンピック東京大会。スポーツの祭典でもあると同時に、数多くの公式、非公式の文化プログラムが実施される。ホスト都市である東京都と公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京でも「Tokyo Tokyo FESTIVAL」を実施する。中核となるのが「Tokyo Tokyo FESTIVAL スペシャル 13」。一般からアイデアを公募し、応募があった2,436件の中から選ばれた13件の企画。そのひとつが、世界で活躍する日本人建築家やアーティスト7人ほどが、東京の半径約3キロぐらいの範囲に、複数の仮設の小建築を展開してゆく「パビリオン・トウキョウ2020」だ。

ワタリウム美術館を中心とする実行委員会(委員長:隈 研吾氏)による企画で、同館の和多利恵津子館長は「あまりキャリアなどは考えず、自分の個性を東京の街にぶつけて下さりそうな方に頼みたい。配置はちょっと乱暴に、ピザにタバスコをかけるようにわざとバラバラに置いて、それぞれが東京への思いを出してもらう。それが絡み合えば面白いと思う」と話す。公開は、2020年6月6日から9月13日を予定している。

今回は、最も早くアイデアが決まった東京大学名誉教授の建築史家で、建築家の藤森照信さんに話を聞いた。】

―― この企画を引き受けようと思った理由は?

藤森 お話を聞いてとても面白い企画だと思いました。隈さんが国立競技場をガンと建てるわけですが、隈さん以降の比較的若い建築家も国際的に評価されている。そうした建築家たちによる小さな仮設パビリオンを、東京の街で見ることができるというのは、とても興味深い。ヨーロッパの美術館ではそういう小さな建物を建築家に建てさせるというのはごく普通にやっているんですが、日本ではあまり例がない。それを、五輪の競技施設を意識しながらやるというのはとても面白いと思います。

まあ、世代的には私はちょっと別だよね。ただデビューで言うと……。

まあ、世代的には私はちょっと別だよね。ただデビューで言うと……。

―― 若手であると。

藤森 自分で言うもんじゃないよそれは(笑)。でもデビューは、大体、隈さんと同じか下ぐらいでしょ(藤森さんの第1作、神長官守矢史料館は1991年)。

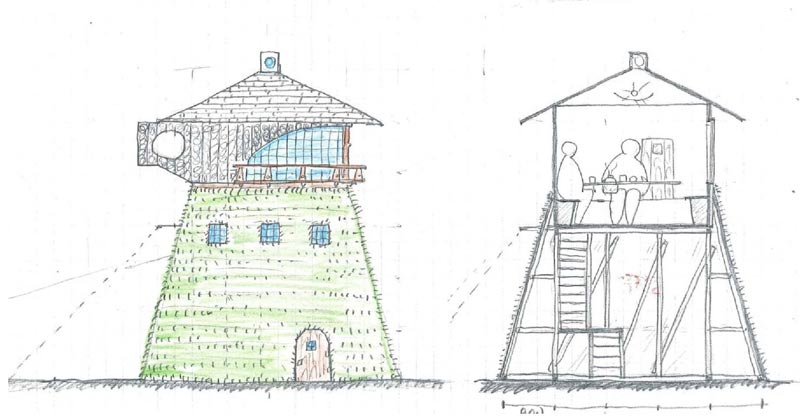

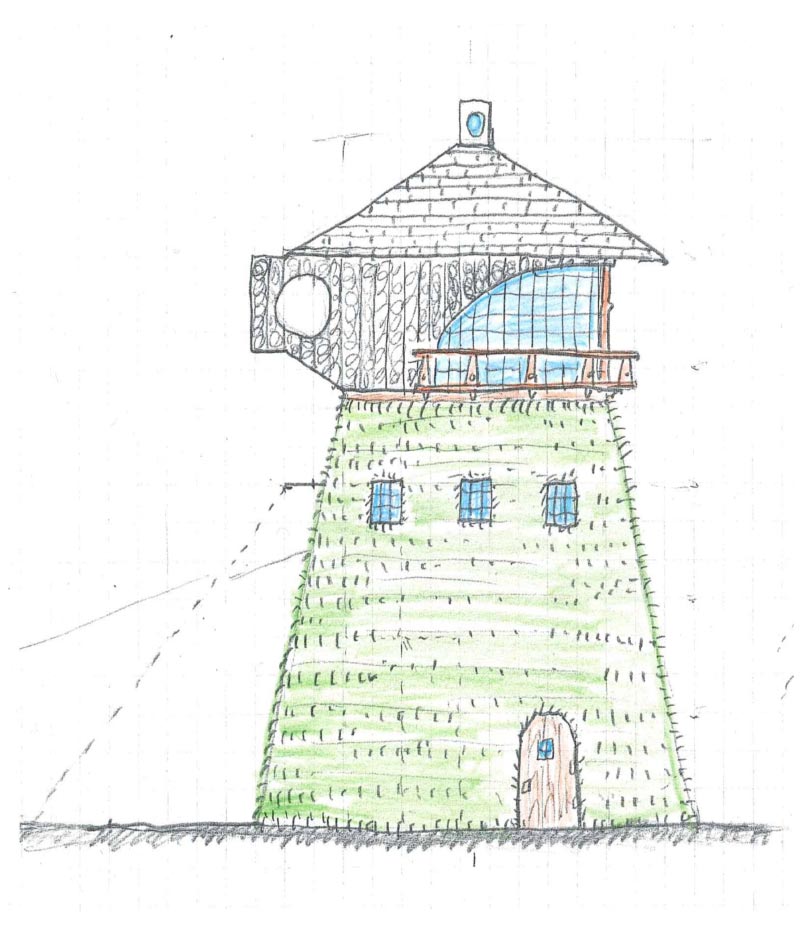

【今回、藤森さんは、競技場が見える場所に、櫓(やぐら)というか巨大な灯籠のような茶室を提案している。焼いた板でできた茶室を3メートルほど持ち上げる。その「胴体」部分は、芝生で覆われている。】

【今回、藤森さんは、競技場が見える場所に、櫓(やぐら)というか巨大な灯籠のような茶室を提案している。焼いた板でできた茶室を3メートルほど持ち上げる。その「胴体」部分は、芝生で覆われている。】

―― なぜ茶室なんですか。

藤森 それは五輪を機に、日本の「おもてなし」の小さな建物を造ろうということです。依頼主のために造る茶室は、その典型です。四畳半というのは、茶室の基本なんですが、今回は、海外からのお客さんのことを考えて、椅子とテーブルです。その茶室を焼杉で造って、持ち上げています。

―― なぜ持ち上げるのでしょうか。

藤森 「高過庵」(2004年)の時から、やっぱり私は高いのが好きなんです。茶室自体が周りからよく見え、そこからさらに競技場を見る。お茶室っていうのは別世界性が必要なんですよ。地上にあるより、やっぱり高さが必要で、高いところに登って、狭くて暗いにじり口から上がっていくと、景色が違って見える。この効果は茶室ならではのものですよ。

―― 窓で区切られる効果も?

藤森 大きいですよ。額縁の効果は。額縁を通して、ちょっと普通よりも上から見ただけで景色が違って見えるんです。それで正面に競技場が見える。

―― 国立競技場は木をたくさん使っています。板や芝生による茶室というのも、そこに対応しようという考えがあるんでしょうか。

藤森 それはあんまり考えていません。隈さんの競技場はもっと木のイメージが強いかと思ったけれど、少し白っぽくて現代的ですよね。思った以上に、あれはよくできている。「負ける建築」の負けっぷりが上手だよ。視抵抗を少なくしてるんだね。やっぱり負け方がうまい。

―― むしろ茶室では、自然をリアルにということでしょうか。

藤森 そうそう。芝については種から育てる方法をとると思うので、ここは早めに作業を始めます。業者は、いま私の自宅(タンポポ・ハウス)の壁で実験してます。タンポポ・ハウスのタンポポは、最近枯れているので、そこに芝を植えて実験できる。

競馬場の芝生を扱っている業者さんなんです。競馬場の芝生は剥がれるのは仕方ないんだけど、1週間後にレースがあるから、その時にはもう直っていないといけない。そういうのが難しいらしい。

―― 競馬場の芝生を使うのは初めてですか。

藤森 もちろん私は初めてです。でも業者さんの実績を見ると、一番たくさん使っているひとりが、おそらく隈さんなんだよ。今回は、壁に貼るんです。 オーバーハングで生やしても大丈夫らしい。面白い職人さんたちでさ、突然電話がかかってきて今度関東の仕事があるから先生の家に泊まっていいですかって言うんですよ。滋賀県の人たちで、親子ふたりで、自家製のトラックで来るんですよ。

「茶室2020」立面スケッチ(提供:公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京)

【藤森建築の特徴のひとつは、建築史家でありながら、過去の具体的な建築モチーフは引用しない点だ。土や石、板、植物といった素朴な素材により、むしろ建築史が生まれる前の、太古の建築のイメージ、無国籍な建築イメージが漂っている。藤森建築に接する人は、そこで「見たことがないのに懐かしい」という感情を抱くことになる。】

―― 今回もまた、無国籍の建物になりますか。

藤森 無国籍でしょうね。茶室自体は日本の伝統にあるけれど、デザインはどこの国の建築史にもないものになるんじゃないでしょうか。

―― 五輪を機に来日した海外からの方に、日本の建築史家として、千利休作とされる「待庵」(京都府、国宝)のような正統派の茶室を見せるという考え方もあると思います。

藤森 正統派の茶室っていうのは、新鮮ではないのよね。京都に行けばいっぱいあるし、今更という感じもある。東京にだってあります。それともうひとつね、正統派の茶室を見せるとね、まあみんな「これが日本だ」と感じて、そこで思考が止まるんだよ。それは嫌なんだ。それだと、フジヤマゲイシャと同じようになってしまう。それが望みなら、最初から本当にフジヤマゲイシャを見せればいいわけです。伝統系の茶室を造るとそうなる可能性が大いにある。

―― 伝統的な日本文化というよりも、今の日本文化を見せたいということですか。

藤森 そうそう、それが一番。私が障子や竹を使わないのはそういうことなんです。障子や竹を使うと「ああ日本だ」ってなってしまう。 ブルーノ・タウト(ドイツの建築家で1933年から3年半、日本に滞在)も竹と障子を好んだんですよ。それを日本のデザイナーたちは皆嫌がったんですよね。タウトまでフジヤマゲイシャかって。

―― フジヤマゲイシャ的なものから一歩進めたいということですね。

藤森 隈さんにもそういう思いがあるんじゃないかな。だから、木の使い方も現代的です。

―― 海外から来る人に、伝統的な日本建築の素晴らしさを見せるという考え方もあると思いますが。

藤森 いやー、建築というより、茶室の「おもてなし」を見て欲しい。 茶室は、世界のどこにいっても割と関心をもってもらえるんですけど、実際には似たようなものはないんです。ああいう狭い狭い中で人をちゃんと迎えるということはないので、それは日本のやり方。それを感じて欲しい。

―― 会期が終われば、消えてしまいますね。

藤森 それだけに、やはり記憶には残って欲しいですよね。

(聞き手、執筆:朝日新聞編集委員 大西若人)

次回は、1964年に開催された東京オリンピックと今回のオリンピックを比較し、東京という都市や建築、人びとにもたらした変化や、今後への期待を語っていただきます。

シリーズアーカイブ

1.建築史家、建築家・藤森照信氏インタビュー(前編)

2019/9/12

※本インタビューは、新型コロナウイルス感染拡大による、開催延期決定前に収録されました。

インタビュー第1回目は、早くもアイデアが決まった東京大学名誉教授の建築史家で、建築家の藤森照信さんを迎え、パビリオンに込めた思いを語っていただきました。スケッチの一部も公開します。

インタビュー第1回目は、早くもアイデアが決まった東京大学名誉教授の建築史家で、建築家の藤森照信さんを迎え、パビリオンに込めた思いを語っていただきました。スケッチの一部も公開します。

2.建築史家、建築家・藤森照信氏インタビュー(後編)

2019/9/26

※本インタビューは、新型コロナウイルス感染拡大による、開催延期決定前に収録されました。

ご自身のパビリオンについて語っていただいた前編に続き、後編ではオリンピックと都市、建築との関係性やその変化について語ってくださいました。

ご自身のパビリオンについて語っていただいた前編に続き、後編ではオリンピックと都市、建築との関係性やその変化について語ってくださいました。

Copyright © TOTO LTD. All Rights Reserved.

画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。

画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。