現代住宅併走

2023年 夏号ライトに始まり、吉村に至る

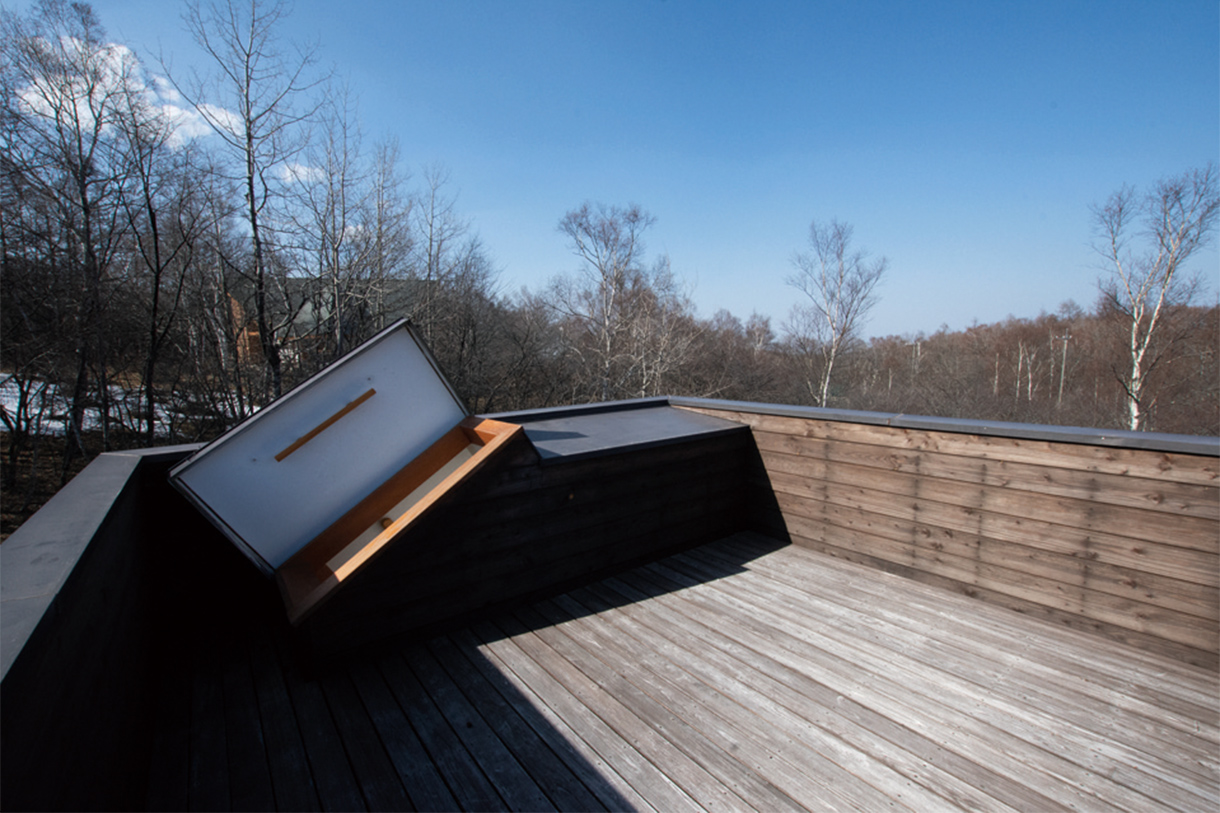

作品/「八ヶ岳の家」

設計/吉村順三

文/藤森照信

写真/普後 均

吉村順三の住宅について、ずっとわからないことがあった。長方形平面を途中でちょっと折って曲げたりするが、直角ならまだしも、少しだけ微妙に折るのはなぜなのか。

そのひとつ、1989年につくられた〈八ヶ岳の家〉について、建築家の寺本健一が「集大成だと思う」と言うし、確かに最晩年の作だからその可能性もあるが、建築は見ないことには話にならないから行ってきた。

八ヶ岳の東の山麓に広がる高原地帯のゆるやかな斜面に、目指す別荘は、低い木立に巧みに見え隠れするようにして立っている。

外を一巡し、中をざっと見た後、折って曲げた効果を確かめるべくベランダの隅に立って、振り返るようにして全景を眺めた。

いい。やはりいい。差し出す軒と壁が一体となって途中で曲がり、その小さな曲げによりそこに空間の溜まりが生まれ、視線はとどまり一時くつろいだ後、また先へと流れていく。意外にも、一時、とどまることで、かえって軒と壁からなる面の連続性は伸びやかな印象を視覚に与えることに成功している。もし、直線のままだったら、視線はそのままかなたに消え去るだけ。

立面の、ひいては平面の伸びやかさを印象付けるためわずかに曲げた、とするなら、なぜそんな珍しいことをわざわざしたのか。

かつて吉村の手になる新宮殿の屋根にのる鳳凰像について尋ねたときのことを思い出す。長くじっと考えられてから、一言、「気持ち、いいでしょ」。

その建物を外から眺めて、中にいて、気持ちがいい――おそらくこれが吉村の建築に関する理論にして感性だった。

20世紀のモダニズム建築における立面と平面の伸びやかさの魅力の元をたどると、吉村の前にはアントニン・レーモンドがいて、さらにその先にはフランク・ロイド・ライトがいる。レーモンドは細長い「赤星鉄馬邸」(1934/『TOTO通信』2021年新春号)を折っているし、ライトの建築空間の20世紀建築誕生への最大の功績は、ヴィンセント・スカーリイによるとその伸びやかな「流動性」にあった。ライト、レーモンド、吉村の三者は、師弟関係においてつながるのみならず、空間の質においても同じ流れをくんでいた。

微妙に折ることの謎がわかったのに一安心して、室内に戻り、ゆっくりじっくり眺める。

まず各部屋の広さから。ふつう広さの件は格別確かめたりしないが、吉村は「気持ちのいい室内の広さは九間(ここのま)で、これは海外でも変わらない」と言っていた。九間とは日本の伝統空間の広いほうの基本として古来知られ、3間(けん)(5.4m)四方の9坪をさし、能舞台も九間。

図面で確かめると、主室のうち居間空間とピアノ空間は九間をふたつ並べているし、その隣の和室も九間で、さらにその隣の寝室2室も合わせると九間。そうして成立した三連の九間を基本とし、山側と谷側に2間幅の主寝室や食堂や台所などをまわして囲み、この家の平面は成り立っている。

途中で折ることの謎が解け、九間を基本単位にしていることを確認し、今日来た甲斐があったと満足し、ソファに腰を沈めて室内を眺め、暖炉に目をやる。マテヨ、いつもとチガウ。吉村は暖炉の名人として知られ、「軽井沢の山荘」(1962/『TOTO通信』1999年Vol.4)ではブロックを並べただけの最も簡単な暖炉を、「脇田和アトリエ山荘」(1970)では生コンをぶちまけた大胆不敵な暖炉を実現しているが、そうした先例はいずれも壁際に据えられていたのに、ここでは室内の中央に、正確にいうとソファのある居間空間と椅子、テーブルの置かれた食堂空間の境に据えられているではないか。

主室の中央に暖炉を据えるというまれな例としてはレーモンドの「軽井沢新スタジオ」(1962/『TOTO通信』2011年夏号)が名高いが、師の先例よりうまくいっている。戦後住宅の平面計画の歩みを知る建築計画学者に採点させたら、こっちのほうが点は高いだろう。

戦後の日本の住宅は、戦前までは各部屋としていた居間(L)、食堂(D)、台所(K)の一体化(LDK)を目標とし、まずは集合住宅の公団住宅で、次に建築家による中小戸建て住宅で実現し、ついには面積にゆとりのある邸宅にまで広がって今に至るが、しかしLDK化と暖炉との空間構成上の相性は決して良好ではなかった。

暖炉をつくらなければなんの問題もないが、“火は住まいの中心”と考える一部の建築家にとって、居間の壁に取り付けた暖炉は、食堂からは位置が大きくズレてしまう。居間のソファでくつろいでいるときも楽しく飲食しているときも、両方の場の正面位置にあってこそ、“火は住まいの中心”となるのに。

レーモンドは平面の主室の中心に構造体を兼ねた円型の両側焚きの暖炉を据えたが、暖炉の存在感があまりに強すぎ、設計事務所を兼ねる別荘としてはよくても専用の住宅には向いていない。

吉村がここで初めて試みたこの暖炉のあり方なら、LDKと火が矛盾なく同居可能になる。“火は住まいの中心”との思想は、20世紀の世界のモダニズムのなかでは無視されてきたが、火ははずすわけにはいかないと考える一群がいて、吉村もそうだったし、レーモンドも、ライトもそうだった。ライト晩年の最高傑作「落水荘」(1936)の建設にあたり、ライトは、滝に迫り出す大きな岩の上で直接、火をたいてそこを暖炉とし、周囲には居間や食堂を広げるようにして家全体を構成している。

吉村順三がライトをどう見ていたかは聞きそびれたが、直接学んだレーモンドの奥にライトを見ていたのは間違いない。この住宅がここにつくられたのは吉村の手になる「八ヶ岳高原音楽堂」(1988)との深い関係によるし、音楽堂の多角形を用いた平面と水平に伸びる寄棟屋根は、吉村の作品のなかでも最も露わにライトの影を見て取ることができよう。

少し折った伸びやかな立面といい、九間による平面といい、巧みな暖炉といい、集大成だと言ってもいい、と私も思う。

ライトの晩年の傑作は、滝と水流の上に迫り出すように床面を伸ばしていたが、この家も、斜面の上に1階分迫り出して立つし、伸びやかに翼を広げる屋根の上に塔状の突起が小さく立つのは、ライトも吉村も共通する。

とすると、〈八ヶ岳の家〉は吉村による「落水荘」、というより、20世紀の世界のモダニズム建築の流れのなかで、1936年の「落水荘」に始まるひとつの質は、53年して〈八ヶ岳の家〉に至った、と評したほうが歴史的には正しいだろう。

-

吉村順三Yoshimura Junzo

1908(明治41)年、東京は本所の呉服店の子として生まれ、31年、東京美術学校(現・東京藝術大学)を卒業し、在学中から通っていたレーモンドの事務所に入り、「レーモンド・夏の家」に影響を受ける。戦中に独立し、戦後になると、木造モダニズム系の建築とりわけ住宅にすぐれ、後進に多大な影響を与えたばかりか、建築とは無縁の市民のあいだにも“吉村ファン”が生まれる。97年、88歳で没。私の知る限り最も志操堅固にして無口な建築家であった。

写真/川澄・小林研二写真事務所 -

藤森照信Fujimori Terunobu

建築家。建築史家。東京大学名誉教授。東京都江戸東京博物館館長。工学院大学特任教授。おもな受賞=『明治の東京計画』(岩波書店)で毎日出版文化賞、『建築探偵の冒険東京篇』(筑摩書房)で日本デザイン文化賞・サントリー学芸賞、建築作品「赤瀬川原平邸(ニラハウス)」(1997)で日本芸術大賞、「熊本県立農業大学校学生寮」(2000)で日本建築学会作品賞、「ラコリーナ近江八幡草屋根」(15)で日本芸術院賞。